Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « La Terre, un astre singulier »

[latexpage]

Deux approches ont permis d’estimer l’âge de la Terre au cours du XIXe siècle. La première utilise la mesure de la salinité de l’eau des océans tandis que la seconde se base sur l’étude des phénomènes de sédimentation et d’érosion.

Partie 1 – Estimation de l’âge de la Terre à l’aide de la salinité des eaux de mer

À la toute fin du XIXe siècle, le physicien irlandais John Joly proposa une méthode d’estimation de l’âge de la Terre basée sur le taux de sel dans les océans : la salinité.

Les eaux de pluie ruissellent à la surface de la Terre et se chargent en sel contenu dans les roches de la croûte terrestre pour ensuite alimenter les rivières qui, à leur tour, se déversent dans les océans. La quantité de sel dissous dans les océans résulterait donc du déversement du sel contenu dans les rivières.

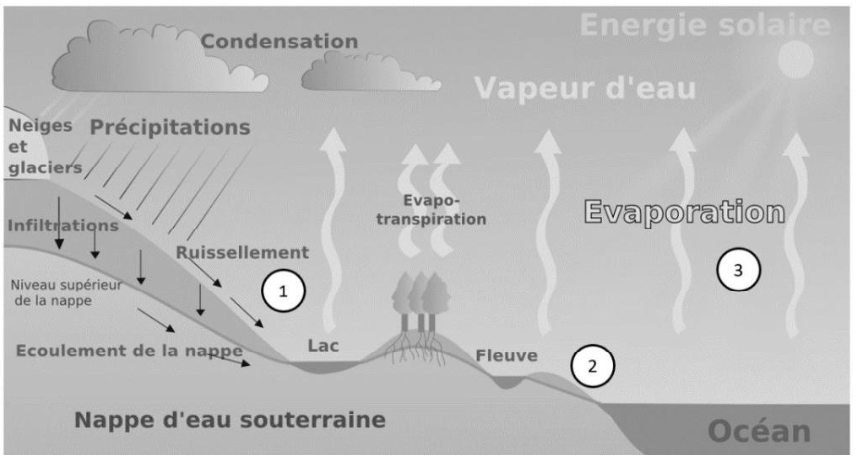

Document 1 – L’eau de ruissellement se charge en sels minéraux ①, les transporte vers l’océan ② d’où elle s’évapore ③

Source : d’après Wikipedia.fr (article « ruissellement »)

Données utilisées par John Joly :

- masse totale des océans sur Terre : 1,40 x 1021 kg ;

- l’eau des océans contient environ 1,07 % en masse de sel dissous ;

- déversement des rivières dans les océans : 2,72 x 104 km3 d’eau par an ;

- concentration moyenne du sel dissous dans les rivières : 5 250 tonnes par km3.

La première question porte sur le calcul de la masse de sel contenue dans les océans.

1 – Montrer que la masse de sel contenue dans les océans est de 1,5 x 1016 tonnes environ. On fera apparaître le calcul.

D’après les données : l’eau des océans contient environ 1,07 % en masse de sel dissous

| 100% | 1,40 x 1021 kg |

| 1,07% | masse de sel dissous |

$$masse\ de\ sel\ dissous=\frac{1,07 \times 1,41{ \times 10}^{21}}{100}$$

$$masse\ de\ sel\ dissous=1,51\ { \times 10}^{19}\ Kg$$

$$masse\ de\ sel\ dissous=1,51\ { \times 10}^{16}\ tonnes$$

2 – Calculer la masse de sel apportée chaque année par les rivières à l’océan.

D’après l’énoncé :

Déversement des rivières dans les océans : 2,72 × 104 km3 par an

Concentration moyenne du sel dissous dans les rivières : 5 250 tonnes par km3

| 5 250 tonnes de sel | 1 km3 |

| Masse de sel apportée chaque année par les rivières à l’océan | 2,72 × 104 km3 |

$$masse\ de\ sel\ apportée\ chaque\ année\ par\ les\ rivières\ à\ l’océan\ =\frac{2,72\ { \times 10}^4 \times 5250 }{1}$$

masse de sel apportée chaque année par les rivières à l’océan = 1,43 ×108 tonnes

3 – En déduire, comme l’a fait John Joly, que l’âge de la Terre calculé par cette méthode est d’environ 100 millions d’années.

| 1 année | 1,43 ×108 tonnes de sel |

| âge de la Terre | 1,51 ×1016 tonnes de sel |

$$âge\ de\ la\ Terre\ =\frac{1,51\ { \times 10}^{16} \times 1 }{1,43\ { \times 10}^8}$$

âge de la Terre=1,05×108 années

âge de la Terre=105×106 années

âge de la Terre=105 millions d’années

4 – En réalité, une partie du sel dissous subit une sédimentation dans certaines régions littorales et peut également être échangé avec du calcium lors de l’altération sous-marine du basalte. Commenter la validité de la méthode de calcul proposée par John Joly.

Une partie du sel dissous subit une sédimentation dans certaines régions littorales : la quantité de sel présente dans la mère est sous-estimée donc la méthode de calcul proposée par John Joly sous-estime l’âge de la terre.

Une partie du sel dissous peut également être échangé avec du calcium lors de l’altération sous- marine du basalte : la quantité de sel présente dans la mère est sous-estimée donc la méthode de calcul proposée par John Joly sous-estime l’âge de la terre.

Pour ces deux raisons, la méthode de calcul proposée par John Joly ne donne pas un âge de la terre valide.

Partie 2 – Érosion

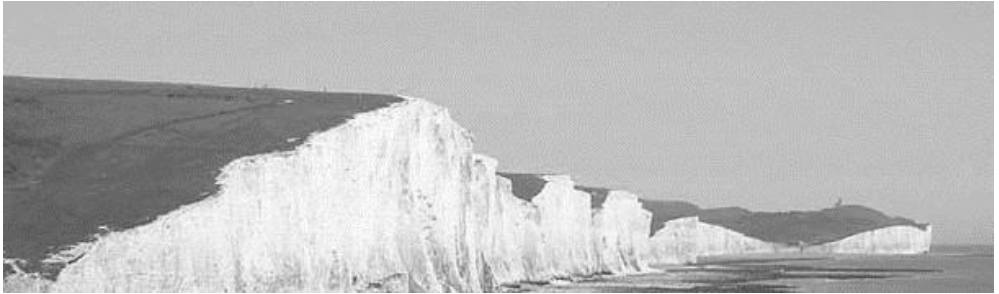

Document 2 – Un exemple de destruction due à l’érosion : les falaises de craie de Weald

Source : Wikipedia.fr (article « Parc National des South Downs »)

Document 3 – Un argument géologique avancé par Charles Darwin

« Je suis tenté de donner un autre exemple, celui, bien connu, de la dénudation1 de Weald. Se tenir sur les Downs du Nord et regarder les Downs du Sud éloignés est une admirable leçon, car […] on peut s’imaginer le grand dôme de rochers qui a dû recouvrir le Weald à une époque aussi proche que la dernière période du Crétacé.

La distance entre les Downs du Sud et du Nord est environ de 22 miles2, et l’épaisseur des diverses formations est en moyenne de 1100 pieds3, selon le professeur Ramsay. […] Si nous connaissions la vitesse à laquelle la mer érode en moyenne une ligne de falaises d’une hauteur donnée, nous pourrions mesurer le temps qui a été nécessaire pour dénuder le Weald. Cela, bien sûr, est impossible ; mais nous pouvons, pour faire une approximation grossière, supposer que la mer effrite des falaises de 500 pieds de hauteur à la vitesse d’un pouce par siècle. Cette estimation paraîtra au premier abord insuffisante mais elle correspond à l’érosion d’une falaise d’un mètre de haut sur toute une ligne côtière à peu près tous les 22 ans.

Je doute qu’aucune roche, même friable comme la craie, s’effriterait à une telle vitesse, sauf sur les côtes les plus exposées, bien que la dégradation d’une haute falaise soit accélérée par l’effritement des fragments qui tombent. D’autre part, je ne crois pas qu’il existe de ligne côtière longue de 10 ou 20 miles qui subisse une dégradation en même temps uniformément sur toute la longueur d’une côte escarpée. […]

J’en conclus que, dans des circonstances normales, une dénudation d’un pouce par siècle sur toute la longueur d’une falaise de 500 pieds de haut serait une estimation suffisante.

À cette vitesse, d’après ces données, la dénudation du Weald a dû exiger

306 662 400 ans, disons 300 millions d’années. L’action de l’eau douce sur les pentes douces du Weald, lorsqu’elles ont été surélevées, n’a pu être bien grande, mais diminuerait cependant l’estimation ci-dessus. D’autre part, pendant des oscillations de niveau, et nous savons que cette surface y a été soumise, la surface a dû exister pendant des millions d’années sous forme de terre ferme, et échapper ainsi à l’action de la mer ; de même lorsqu’elle a été profondément immergée durant des périodes probablement tout aussi longues, elle aura de même échappé à l’action des vagues. De sorte que probablement il s’est écoulé une période bien supérieure à 300 millions d’années depuis la dernière période de l’ère secondaire. »

Extrait “Du laps de temps écoulé, déduit de l’appréciation de la rapidité des dépôts et de l’étendue des dénudations”, L’origine des espèces, Charles Darwin, p. 339-341 (1859).

1 : La dénudation correspond à la dégradation des reliefs par érosion

2 : 1 mile = 1,6 kilomètre

3 : 1 pied = 30,5 cm

Les questions suivantes visent à expliquer la démarche utilisée par C. Darwin permettant d’estimer un âge minimal pour la Terre.

5 – Nommer et expliquer le phénomène géologique qui permet à Darwin de donner un âge à la structure étudiée.

Le phénomène géologique que Darwin utilise pour estimer un âge à la structure étudiée est la dénudation. La dénudation est un processus géologique impliquant l’érosion des reliefs et l’enlèvement des matériaux de surface par des agents naturels tels que l’eau, le vent et la glace.

6 – Relever, dans le document 3, l’âge de la Terre obtenu par Darwin et expliquer la méthode qu’il a utilisée pour déterminer cet âge.

Pour estimer l’âge de la structure, Darwin suppose une vitesse d’érosion d’un pouce par siècle pour une falaise de 500 pieds de hauteur.

En utilisant cette vitesse d’érosion, Darwin calcule le temps nécessaire pour que l’érosion ait enlevé le dôme de rochers couvrant le Weald. Il conclut que cela aurait pris environ 300 millions d’années.

D’autre part, il s’est écoulé une période bien supérieure à 300 millions d’années depuis la dernière période de l’ère secondaire.

Ainsi l’âge de la Terre obtenu par Darwin est supérieur à 300 millions d’années.

7 – Relever, dans le document 3, l’événement effectivement daté par Darwin et justifier que l’âge de la Terre est forcément supérieur à l’âge calculé.

Dans le document 3, l’événement effectivement daté par Darwin est la dénudation du Weald.

Document 3 : « la surface a dû exister pendant des millions d’années sous forme de terre ferme, et échapper ainsi à l’action de la mer ; de même lorsqu’elle a été profondément immergée durant des périodes probablement tout aussi longues, elle aura de même échappé à l’action des vagues. »

L’âge de la Terre est forcément supérieur à l’âge calculé car le calcul ne tient pas compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’érosion n’a pas pu se produire.

8 – Relever, dans le document 3, un argument rendant le calcul précédent incertain, en précisant s’il tend à augmenter ou diminuer l’âge calculé précédemment.

Document 3 : « L’action de l’eau douce sur les pentes douces du Weald, lorsqu’elles ont été surélevées, n’a pu être bien grande, mais diminuerait cependant l’estimation ci-dessus »

Un argument rendant le calcul précédent incertain, est l’action de l’eau douce sur les pentes douces du Weald, lorsqu’elles ont été surélevées, n’a pu être bien grande, mais diminuerait cependant l’estimation ci-dessus.

Partie 3 – Bilan

9 – Donner l’âge de la Terre qui fait consensus actuellement et expliquer brièvement par quelle méthode il a été déterminé.

L’âge de la Terre qui fait consensus actuellement est d’environ 4,54 milliards d’années.

Cet âge a été déterminé principalement par la datation radiométrique qui mesure les ratios d’éléments radioactifs et leurs produits de désintégration.

10 – Commenter les résultats obtenus par les deux méthodes des parties 1 et 2 au regard de l’âge de la Terre estimé aujourd’hui.

La méthode 1 donne 100 millions d’années et la méthode 2 donne 300 millions d’années. Au regard de l’âge de la Terre estimé aujourd’hui de 4,54 milliards d’années, ces deux méthodes donnent un résultat très éloigné de la réalité.

11 – En vous appuyant sur les documents et sur vos connaissances, expliquer en quoi les méthodes de détermination de l’âge de la Terre présentées ici relèvent des caractéristiques de l’activité scientifique suivantes :

11-a- Les savoirs évoluent au cours du temps (par continuité et/ou rupture et controverses) ; un savoir scientifique est fiable et robuste mais jamais certain et absolu.

Les connaissances sur l’âge de la Terre ont évolué considérablement depuis les premières estimations. Darwin, par exemple, estimait l’âge de la Terre à environ 300 millions d’années en se basant sur l’érosion du Weald, ce qui était une avancée significative pour son époque.

Toutefois, cette estimation était largement sous-estimée par rapport aux connaissances actuelles. Avec l’avènement de la datation radiométrique au XXe siècle, des mesures plus précises ont été obtenues, fixant l’âge de la Terre à environ 4,54 milliards d’années.

Cette évolution montre la continuité dans la recherche scientifique et les ruptures avec des hypothèses antérieures. Bien que les méthodes actuelles soient robustes et fiables, elles ne sont jamais considérées comme absolument certaines et peuvent être révisées avec l’apparition de nouvelles techniques ou de nouvelles données.

11-b- Plusieurs démarches permettent l’élaboration du savoir ; dépendantes de l’évolution des techniques.

Différentes démarches ont contribué à déterminer l’âge de la Terre.

Darwin a utilisé l’observation et l’estimation basées sur des phénomènes géologiques visibles comme l’érosion. Cette méthode, bien que rudimentaire, a initié le questionnement sur les grandes échelles de temps géologiques.

Avec le progrès technique, la datation radiométrique a révolutionné notre compréhension. Les techniques de datation des isotopes d’uranium dans les météorites et les zircons terrestres ont permis de mesurer précisément les âges.

Ainsi, l’élaboration du savoir dépend étroitement de l’évolution des techniques scientifiques. La progression des méthodes de mesure, des instruments plus précis et la capacité d’analyser des éléments à l’échelle atomique ont permis des avancées significatives dans la détermination de l’âge de la Terre.