Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « Son, musique et audition »

[latexpage]

Un guitariste amateur se plaint de son oreille droite depuis quelques mois. Il souffre d’une gêne auditive et d’une distorsion du son perçu lorsqu’il joue de sa guitare, en particulier pour les sons aigus. Pour comprendre l’origine de cette sensation auditive, dans un premier temps le guitariste décide d’étudier le son émis par sa guitare. Dans un second temps, il consulte un médecin ORL pour un bilan auditif.

Partie 1 – Du côté du son émis par la guitare

Afin de vérifier que sa guitare n’a pas d’anomalie, le guitariste mesure les fréquences de sons joués par sa guitare à l’aide d’une application dédiée et souhaite les comparer à une loi modélisant les vibrations d’une corde.

Il réalise en premier lieu l’expérience sur la corde la plus fine (document 1).

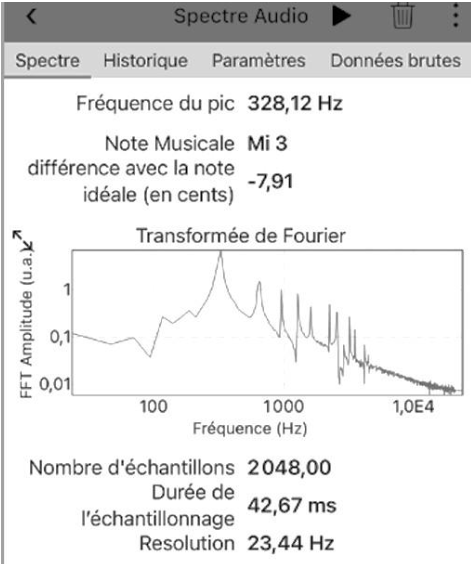

Document 1 – Spectre du son joué par la corde la plus fine

Le guitariste pince la corde la plus fine.

À l’aide de son smartphone et d’une application dédiée, il enregistre le son joué et en obtient le spectre (figure ci-dessous).

Le guitariste en déduit que le son joué a une fréquence de 328 Hz ce qui correspond à un Mi3.

Source : Document de l’auteur

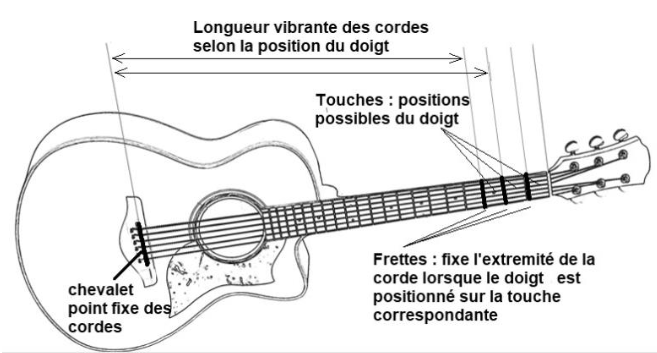

Le guitariste reprend cette expérience en déplaçant son doigt sur différentes touches (voir figure ci-dessous) sur la même corde, la plus fine.

Pour chaque son joué, il mesure la longueur de la partie de la corde libre de vibrer (figure ci-dessous). Il réalise plusieurs graphiques pour analyser les résultats de ses mesures (document 2).

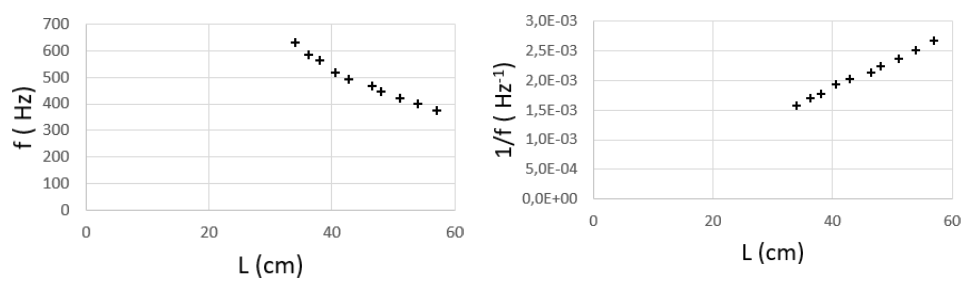

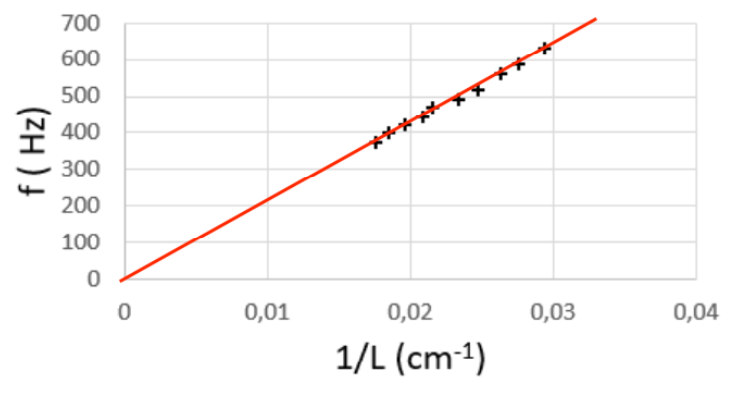

Document 2 – Exploitation graphique des données

L représente la longueur vibrante de la corde (en cm) et f la fréquence du son joué (en Hz).

1 – L’application indique, sur le document 1, la fréquence du premier pic :

« fréquence du pic 328,12 Hz ». Justifier que cette fréquence est celle du son émis.

La fréquence du son émis est la fréquence du fondamentale (fréquence du premier pic). La fréquence du son émis est donc celle du premier pic soit 328,12 Hz.

2- Expliquer la présence des autres pics observés sur le spectre ainsi que les valeurs de fréquences attendues pour les trois premiers d’entre eux.

Les harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale d’un son :

$$f_n=n \times f_1$$

$$f_1=328,12\ Hz$$

$$f_2=2 \times f_1$$

$$f_2=2 \times 328,12$$

$$f_2=656,24\ Hz$$

$$f_3=3 \times f_1$$

$$f_3=3 \times 328,12$$

$$f_3=984,36\ Hz$$

$$f_4=4 \times f_1$$

$$f_4=4 \times 328,12$$

$$f_4=1312,\ 48\ Hz$$

3- En s’appuyant sur les graphiques du document 2, justifier que l’on peut considérer que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur vibrante de la corde.

La courbe 2 du document 2 nous montre que la représentation de f en fonction de 1/L (l’inverse de la longueur de la corde) est une droite passant par l’origine. Ainsi f est proportionnel à 1/L.

La fréquence est donc inversement proportionnelle à la longueur vibrante de la corde.

Document 3 – Une loi modélisant les vibrations de la corde

Le père Marin Mersenne, savant et philosophe français, fut l’un des premiers à utiliser un laboratoire et à y faire des expériences. […] Il a été le premier à proposer une relation entre les différents paramètres de la corde vibrante :

$$f=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

𝑓 : la fréquence du son émis par la corde (en Hz) ;

𝐿 : la longueur vibrante de la corde (en m) ;

𝑇 : la tension de la corde (en N) ;

𝜇 : sa masse linéique (masse d’un mètre de corde) (en kg·m-1).

Il fallut attendre le XVIIIe siècle avant d’avoir une démonstration mathématique de la formule de Mersenne.

Source : D’après http://accromath.uqam.ca/2007/02/la-construction-des-gammes-musicales

4 – Discuter de la compatibilité des résultats expérimentaux obtenus et de la loi proposée dans le document 3. Une argumentation sur le choix du guitariste de mener toutes les mesures sur une seule et même corde est attendue.

Loi proposée dans le document 3 :

$$f=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$f=\frac{1}{2} \times \frac{1}{L} \times \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$f=\frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{T}{\mu}} \times \frac{1}{L}$$

$$f=k \times \frac{1}{L}$$

Avec :

$$k=\frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

La loi proposée dans le document 3 indique que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur vibrante de la corde.

Cette loi proposée dans le document 3 est donc compatible avec des résultats expérimentaux obtenus.

Concernant le choix du guitariste de mener toutes les mesures sur une seule et même corde, le choix est judicieux et nécessaire pour valider la loi :

En utilisant toujours la même corde, la tension T et la masse linéique μ restent constantes pendant toute l’expérience.

Cela permet de tester l’effet de la longueur L sur la fréquence.

Ainsi, les variations de fréquence mesurées sont uniquement dues à la variation de la longueur vibrante.

Si le guitariste avait changé de corde, il aurait modifié μ ou T, ce qui aurait faussé l’étude de la relation entre f et L.

Les résultats obtenus amènent le guitariste à conclure que la corde aigue semble se comporter normalement et l’incitent à consulter un médecin.

Partie 2 – Du côté du bilan auditif de l’oreille droite ?

Le médecin ORL constate à l’auscultation que l’aspect du conduit auditif des deux oreilles du guitariste est normal. Pour identifier une éventuelle perte d’audition, il pratique un bilan complet d’audition.

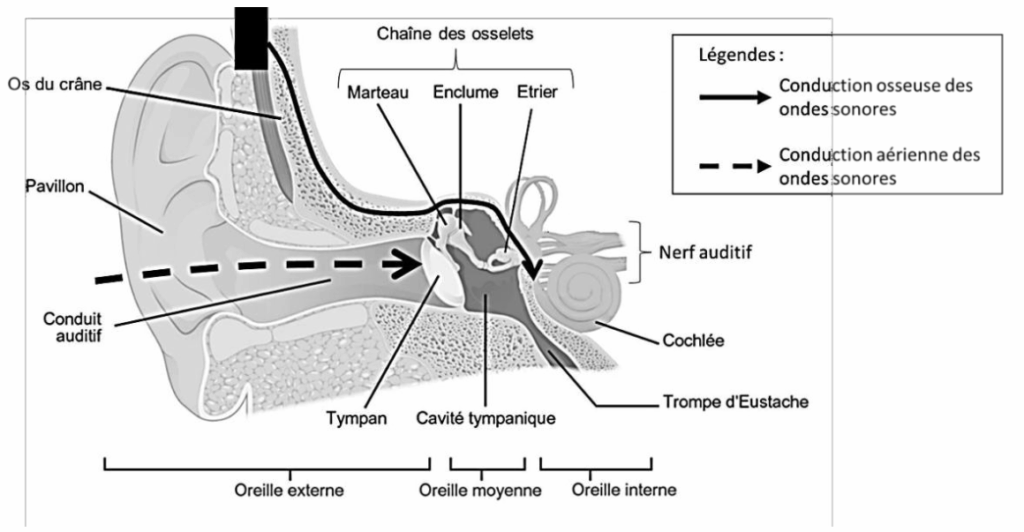

Document 4 – Modalités d’un bilan d’audition

L’audiogramme représente la courbe spécifiant le niveau d’audition d’un sujet par rapport à des valeurs normales établies sur une large population d’adultes jeunes considérés comme ayant une audition normale. Le praticien fait varier l’intensité et la fréquence du stimulus acoustique afin de déterminer l’intensité minimum perçue par le patient. Deux types de conduction du son au niveau de chaque oreille sont testées :

- La conduction par voie aérienne : le praticien teste ainsi la conduction du son de l’oreille externe à l’oreille interne en passant par le tympan et les osselets.

- La conduction par voie osseuse : le praticien teste la conduction du son à travers les os du crâne grâce à un vibrateur placé à l’arrière de l’oreille.

Sources : D’après https://microbiologiemedicale.fr/anatomie-et-physiologie-de-loreille et https://www.cochlea.eu/exploration-fonctionnelle

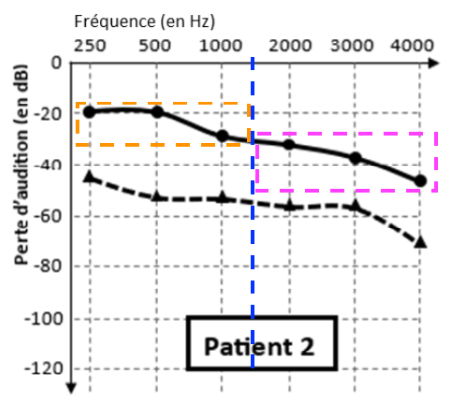

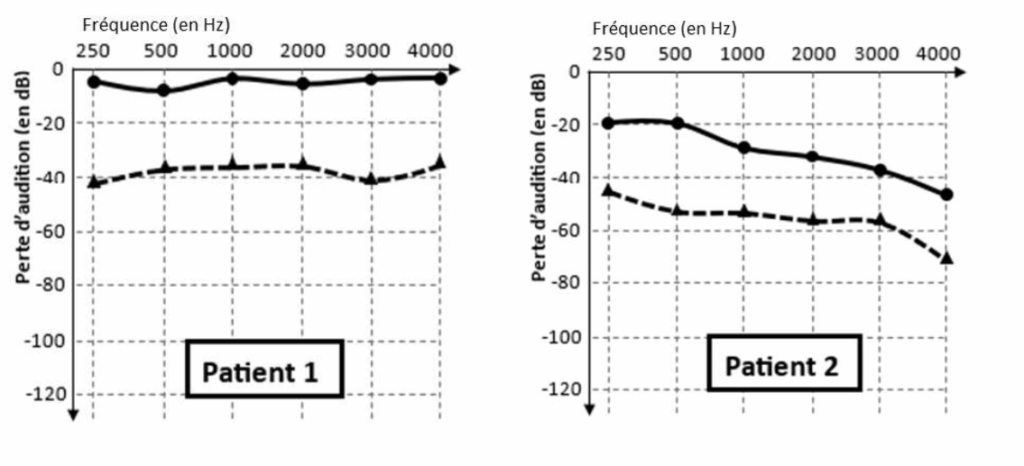

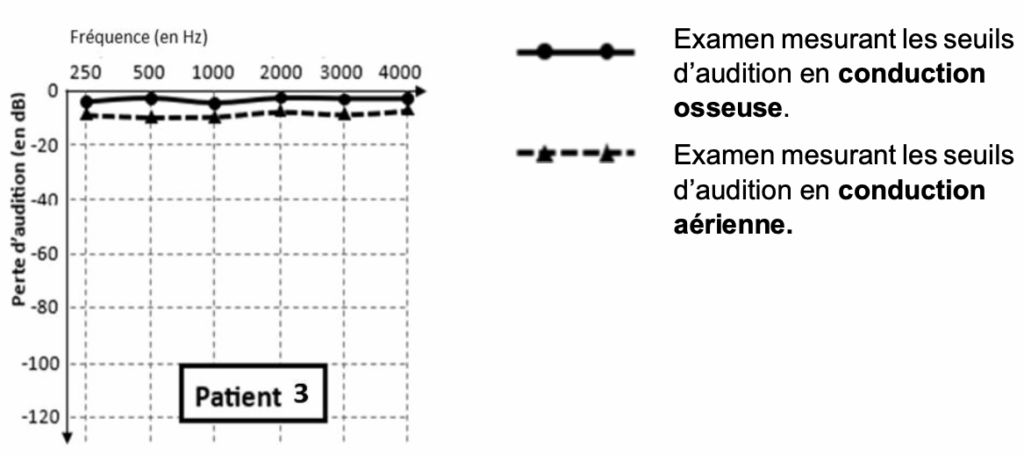

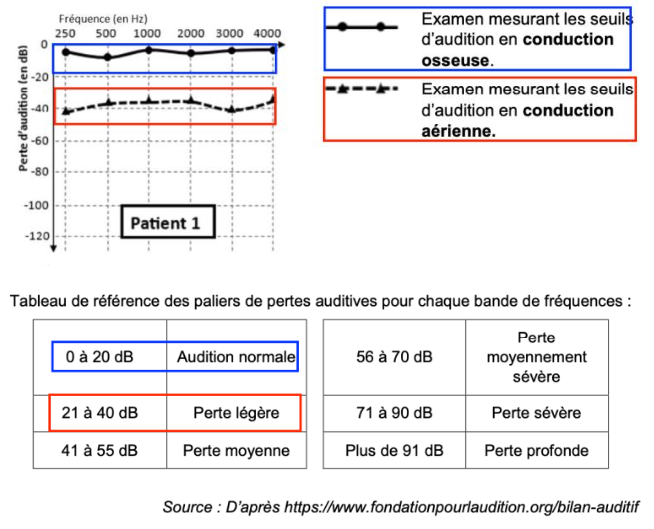

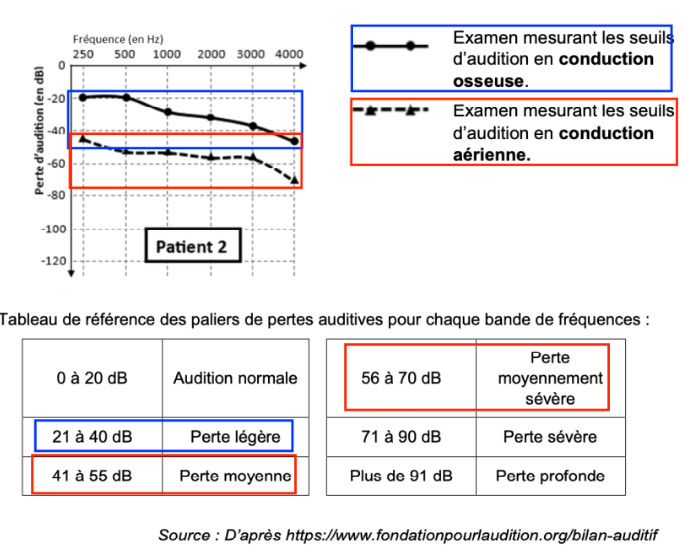

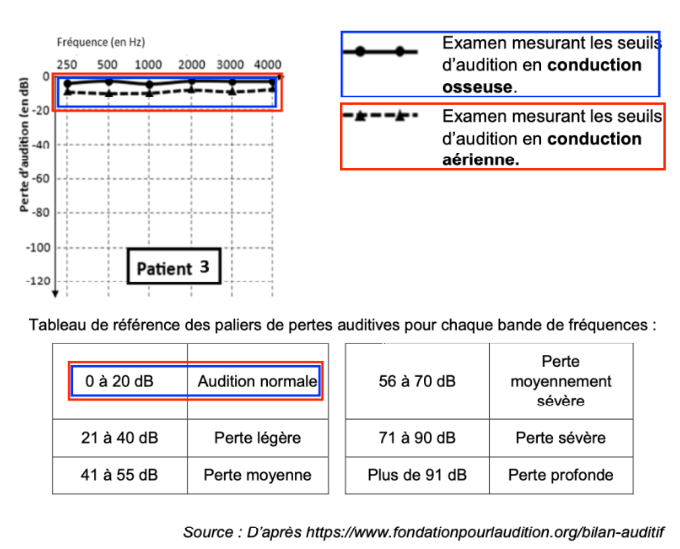

Document 5 – Comparaison des résultats de tests auditifs chez 3 patients dont le guitariste

Seuls les résultats de l’oreille droite sont présentés ci-dessous. Le guitariste et les deux autres patients sont tous âgés d’une vingtaine d’années.

Source : D’après http://www.orpac-grasse.com

Tableau de référence des paliers de pertes auditives pour chaque bande de fréquences :

| 0 à 20 dB | Audition normale |

| 21 à 40 dB | Perte légère |

| 41 à 55 dB | Perte moyenne |

| 56 à 70 dB | Perte moyennement sévère |

| 71 à 90 dB | Perte sévère |

| Plus de 91 dB | Perte profonde |

Source : D’après https://www.fondationpourlaudition.org/bilan-auditif

5 – Proposer une hypothèse pour expliquer que la comparaison des résultats des tests auditifs soit faite entre patients du même âge.

La comparaison des résultats des tests auditifs est réalisée entre des patients du même âge car l’audition change avec l’âge. En comparant des personnes du même âge, il est plus facile de distinguer les problèmes auditifs des changements d’audition liés au vieillissement.

6 – Identifier pour chaque patient (document 5) un des diagnostics ci-dessous qui pourrait lui correspondre. Justifier vos réponses.

Diagnostic 1 : Le tympan, la chaine des osselets et la cochlée ne présentent pas d’anomalie. Le patient ne présente pas de surdité.

Diagnostic 2 : Le tympan et les osselets sont probablement lésés mais ; la cochlée n’est pas atteinte. Il s’agit d’une surdité de transmission qui affecte l’oreille externe et/ou moyenne.

Diagnostic 3 : La cochlée est atteinte mais la chaîne des osselets et le tympan ne présentent probablement pas d’anomalies. C’est d’une surdité de perception affectant l’oreille interne.

Diagnostic 4 : La cochlée, le tympan et la chaîne des osselets sont probablement atteints. Il s’agit une surdité mixte avec surdité de transmission et surdité de perception.

Le patient 1 a une perte d’audition comprise entre 0 et 20 dB en conduction osseuse et une perte d’audition comprise entre 21 et 40 dB en conduction aérienne : son audition est normale en conduction osseuse et son audition présente une perte légère en conduction aérienne.Diagnostic 2 : Le tympan et les osselets sont probablement lésés mais ; la cochlée n’est pas atteinte. Il s’agit d’une surdité́ de transmission qui affecte l’oreille externe et/ou moyenne.

Le patient 2 a une perte d’audition comprise entre 21 et 40 dB en conduction osseuse et une perte d’audition comprise entre 41 et 70 dB en conduction aérienne : son audition présente une perte légère en conduction osseuse et son audition présente une perte moyenne et moyennement sévère en conduction aérienne.

Diagnostic 4 : La cochlée, le tympan et la chaîne des osselets sont probablement atteints. Il s’agit une surdité mixte avec surdité de transmission et surdité de perception.

Le patient 3 a une perte d’audition comprise entre 0 et 20 dB en conduction osseuse et en conduction aérienne : son audition est normale.

Diagnostic 1 : Le tympan, la chaine des osselets et la cochlée ne présentent pas d’anomalie. Le patient ne présente pas de surdité.

7 – Le guitariste est le patient 2 (document 5). Il explique au médecin : « Pour une note aigue, j’entends un timbre différent depuis quelques mois. Ma guitare ne sonne pas comme avant ». En s’appuyant sur l’audiogramme du guitariste et sur le spectre d’une note aigue (document 1), proposer une explication à la distorsion de sa perception. Une démarche sur les harmoniques est attendue.

Le spectre du son du document 1 montre un son composé du fondamentale et d’harmoniques de fréquences :

f1=328,12 Hz

f2=656,24 Hz

f3=984,36 Hz

f4=1312 48 Hz

Ainsi cette note donne des harmoniques de grande fréquence donc aigus.

Or, selon l’audiogramme du patient 2 (le guitariste), on constate une baisse d’audition marquée dans les hautes fréquences. Cela signifie qu’il perçoit mal les harmoniques de fréquence élevée.

Ainsi, le timbre du son perçu est modifié, car seuls les sons graves sont bien entendus. Cela explique pourquoi le guitariste a l’impression que sa guitare « ne sonne pas comme avant » : le son est perçu comme différemment, car les composantes harmoniques aiguës sont atténuées ou absentes.