Sujet avec enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h12 – 12 points – Thème « Le Soleil, notre source d’énergie »

[latexpage]

L’été 2022 a été classé comme l’un des plus chauds jamais enregistrés par les services météorologiques. Afin de lutter contre l’îlot de chaleur urbain, les municipalités mettent progressivement en place des projets de végétalisation et de suppression du bitume. À plus grande échelle, ces projets sont aussi envisagés pour lutter contre le réchauffement climatique.

Partie 1 – La végétalisation un enjeu pour le climat

Les documents ci-dessous portent sur une étude menée en France, en Normandie.

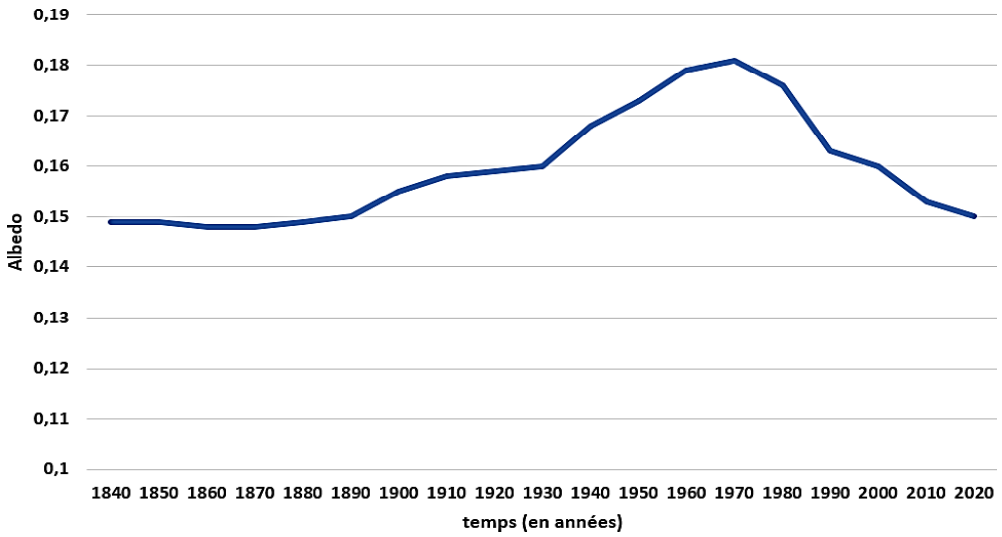

Document 1 – Évolution de l’albédo en Normandie

Source : d’après https://normandiemaine.cerfrance.fr/arad2/albedo-des-prairies-et-changement-climatique/

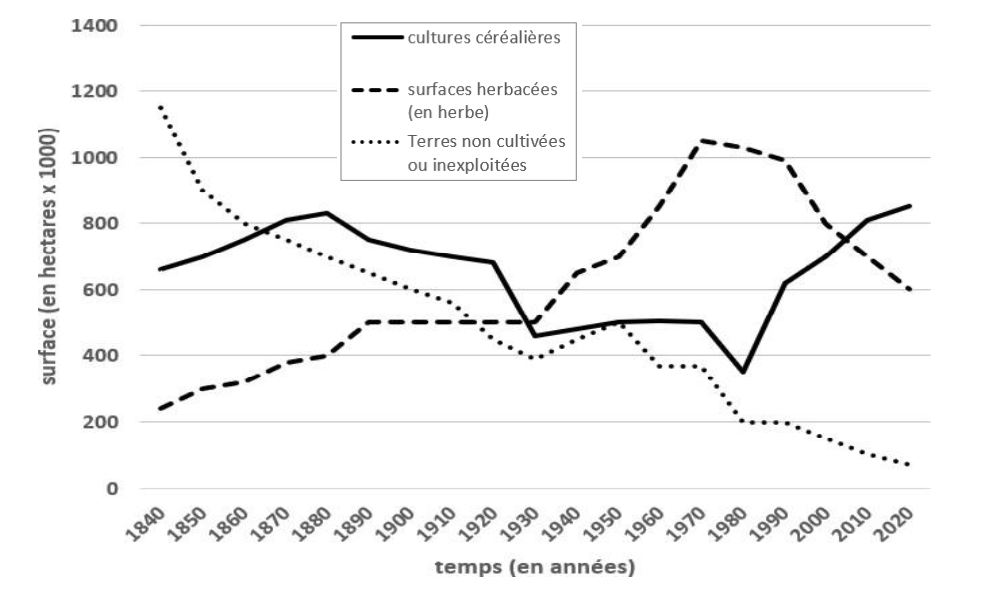

Document 2 – Évolution des grands types de surfaces en Normandie

Source : d’après https://normandiemaine.cerfrance.fr/arad2/albedo-des-prairies-et-changement-climatique/

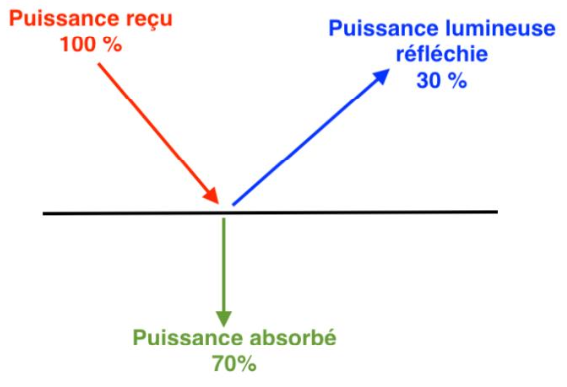

On appelle « albédo » le rapport entre la puissance lumineuse réfléchie par une surface et la puissance lumineuse incidente qu’elle reçoit.

L’albédo est donc une grandeur sans dimension qui varie entre 0 (surface sombre totalement absorbante) et 1 (surface claire totalement réfléchissante). Par exemple, pour une surface ayant un albédo d’une valeur de 0,20, cela correspond à 20 % de puissance lumineuse réfléchie par rapport à la totalité de la puissance lumineuse reçue.

1 – Réaliser un schéma légendé et titré représentant les flux énergétiques pour une surface ayant un albédo d’une valeur 0,30, c’est-à-dire la valeur de l’albédo terrestre moyen.

2 – Parmi les trois propositions suivantes, choisir celle qui est correcte et justifier votre choix. En considérant tout autre paramètre constant, l’augmentation de l’albédo terrestre :

a – entraine une hausse de la température de la surface terrestre.

b – entraine une baisse de la température de la surface terrestre.

c – n’entraine aucune modification de la température de la surface terrestre.

L’albédo terrestre est la proportion de rayonnement solaire incident qui est réfléchie par la surface de la Terre. Lorsque l’albédo augmente, la surface réfléchit une plus grande proportion de l’énergie solaire et en absorbe moins.

Avec moins d’énergie solaire absorbée par la surface, il y a moins de chaleur stockée dans la surface terrestre.

Moins de chaleur absorbée signifie que la surface terrestre se réchauffe moins, ce qui entraîne une baisse de la température de la surface.

La proposition correcte est : b- entraîne une baisse de la température de la surface terrestre.

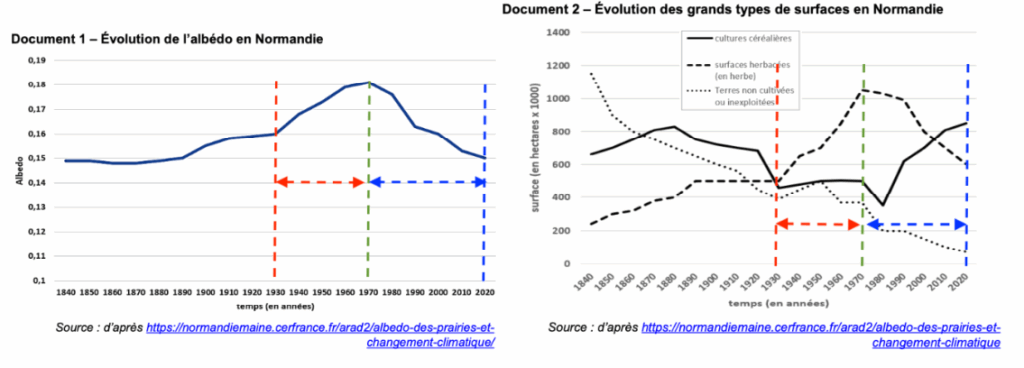

3 – À l’aide des documents 1 et 2, indiquer quelle conséquence pourrait avoir le type de surface végétale sur la température locale en Normandie en justifiant la réponse.

Entre 1930 et 1970, l’albédo augmente en Normandie, période pendant laquelle les surfaces herbacées augmentent également. Entre 1970 et 2020, l’albédo diminue en Normandie, et les surfaces herbacées diminuent dans le même temps.

On peut supposer que les variations des surfaces herbacées et de l’albédo évoluent dans le même sens.

L’augmentation des surfaces végétales peut conduire à une augmentation de l’albédo et ainsi entrainer une baisse de la température de la surface terrestre.

Le modèle du corps noir est un modèle permettant de décrire l’émission de rayonnement électromagnétique d’un objet en fonction de sa température. Dans ce modèle, on établit que :

a – la puissance par unité de surface émise par le corps noir dépend et de sa température suivant la loi de Stefan-Boltzmann : P = σ×T4

P : la puissance par unité de surface émise par le corps noir en watts

T : la température du corps noir en kelvins

σ : la constante de Stefan-Boltzmann avec σ =5,67×10-8 W·m-2·K-4

b – la longueur d’onde du maximum d’émission dépend de la température du corps noir suivant la loi de Wien :

λmax × T = 2,898.10-3 m·K

• La longueur d’onde du maximum d’émission, λmax, est exprimée en mètre.

• T(K) = θ(°C) + 273,15.

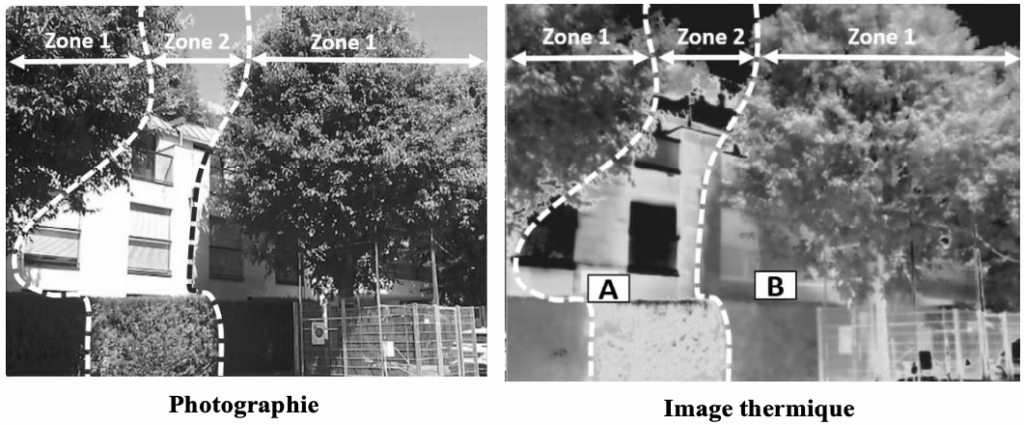

Document 3 – Photographie de la façade d’un immeuble et imagerie thermique

Les longueurs d’onde d’émission maximale mesurées sont de : 9559 nm sur la zone 2 (au point A) et 9852 nm sur la zone 1 (au point B).

Source : d’après https://www.20minutes.fr/planete/4030218-20230403-climatologie-urbaine-vient-pouvoir-rafraichissant-arbres-ville

4 – En vous appuyant sur les propriétés du corps noir énoncées précédemment, déterminer la valeur de la température du corps noir dont le maximum d’émission serait à la longueur d’onde mesurée par la zone A (document 3). En déduire la puissance par unité de surface qu’émettrait ce corps noir. Réaliser les mêmes calculs pour la zone B. Expliciter les calculs effectués puis reproduire et compléter sur la copie le tableau ci-dessous :

| Modélisation par un corps noir | ||

| Les zones de la façade | Température (en K) | Puissance par unité de surface émise (en W·m-2) |

| Zone A | ||

| Zone B | ||

D’après le document 3, les longueurs d’onde d’émission maximale mesurées sont de : 9559 nm sur la zone 2 (au point A) et 9852 nm sur la zone 1 (au point B).

A l’aide de la loi de Wien calculons la température de la zone A et B :

$$\lambda_{max} \times T=2,898 \times {10}^{-3}$$

$$T=\frac{2,898 \times {10}^{-3}}{\lambda_{max}}$$

$$T_A=\frac{2,898 \times {10}^{-3}}{\lambda_{max,A}}$$

$$T_A=\frac{2,898 \times {10}^{-3}}{9559 \times {10}^{-9}}$$

$$T_A=303\ K$$

$$T_B=\frac{2,898 \times {10}^{-3}}{\lambda_{max,B}}$$

$$T_B=\frac{2,898 \times {10}^{-3}}{9852 \times {10}^{-9}}$$

$$T_B=294\ K$$

A l’aide de la loi de Stefan-Boltzmann, calculons la puissance par unité de surface émise de la zone A et B :

$$P=\sigma \times T^4$$

$$P_A=\sigma \times T_A^4$$

$$P_A=5,67 \times {10}^{-8} \times {303}^4$$

$$P_A=478\ W.m^{-2}$$

$$P_B=\sigma \times T_B^4$$

$$P_B=5,67 \times {10}^{-8} \times {294}^4$$

$$P_B=424\ W.m^{-2}$$

| Modélisation par un corps noir | ||

| Les zones de la façade | Température (en K) | Puissance par unité de surface émise (en W·m-2) |

| Zone A | 303 | 478 |

| Zone B | 294 | 424 |

Un ilot de chaleur urbain est caractérisé par une température de l’air qui reste élevée même la nuit, c’est-à-dire même lorsqu’elle ne reçoit plus d’énergie lumineuse en provenance du Soleil.

5 – En vous appuyant sur les résultats obtenus à la question précédente, expliquer à l’aide d’un paragraphe argumenté l’intérêt de planter un arbre à proximité d’une façade d’immeuble pour lutter contre l’effet d’ilot de chaleur urbain la nuit.

Comme montré dans la question précédente, TB<TA les zones avec des arbres (zone B) sont plus fraîches que les zones habitées sans arbres (zone A), démontrant l’efficacité des arbres pour atténuer les effets de chaleur urbaine.

Planter un arbre à proximité d’une façade d’immeuble aide à lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain la nuit en réduisant la température ambiante.

Partie 2 – La végétalisation, un enjeu plus global sur le climat

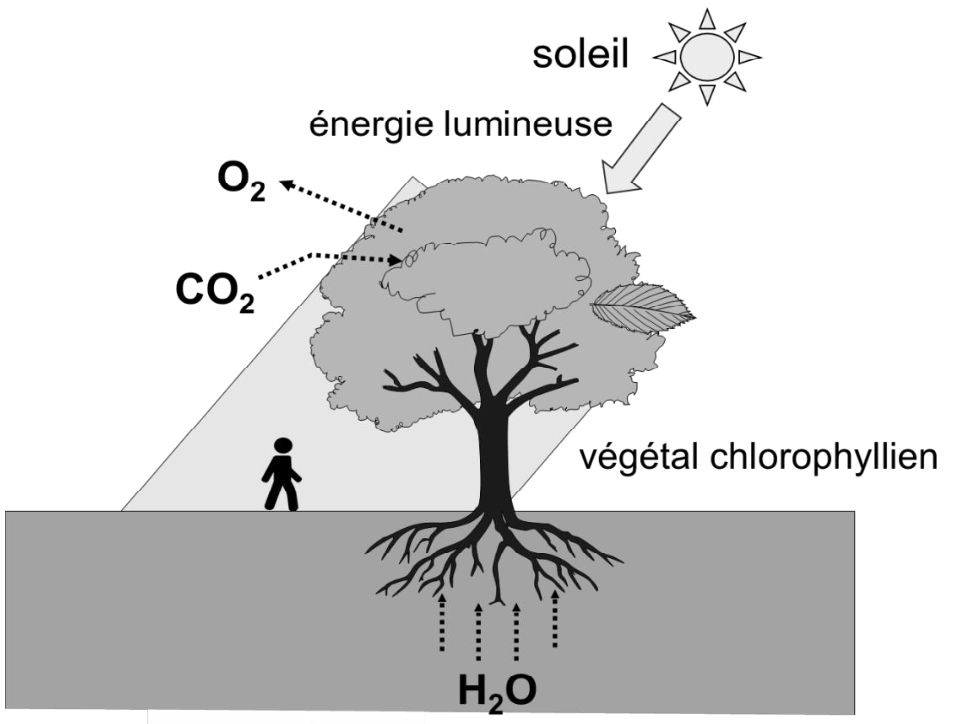

Document 4 – Effet d’un arbre sur son environnement : représentation schématique du mécanisme de la photosynthèse

Source : d’après http ://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/

La photosynthèse permet à une plante chlorophyllienne de produire sa propre matière organique ; notamment du glucose de formule chimique : C6H12O6.

6 – Écrire l’équation ajustée (équilibrée) de la réaction de la photosynthèse.

Équation ajustée de la réaction de la photosynthèse :

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

La photosynthèse est associée à un phénomène de transpiration. Ainsi, une partie de l’eau liquide absorbée par la plante est perdue à l’état gazeux majoritairement au niveau des feuilles.

7 – Nommer la transformation physique qui a lieu lors de la transpiration végétale.

La transformation physique qui a lieu lors de la transpiration végétale est un changement d’état de l’eau liquide en eau à l’état gazeux qui s’appelle la vaporisation.

8 – Identifier en justifiant lequel des deux systèmes, l’eau de la plante ou bien le milieu extérieur, perd de l’énergie lors de la transpiration végétale.

Lorsque l’eau liquide absorbée par la plante passe à l’état gazeux (vaporisation) au niveau des feuilles, elle nécessite de l’énergie.

Cette énergie est absorbée du milieu environnant. Ainsi, lors de la transpiration végétale, le milieu extérieur perd de l’énergie.

9 – Pour la proposition suivante, indiquer la bonne réponse et justifier ce choix.

La transpiration végétale :

- diminue la température de l’air ambiant.

- augmente la température de l’air ambiant.

- n’a aucun effet sur la température de l’air ambiant.

La transpiration végétale :

- diminue la température de l’air ambiant. Lors de la transpiration végétale, le milieu extérieur perd de l’énergie (voir question précédente)

augmente la température de l’air ambiant.n’a aucun effet sur la température de l’air ambiant.

En 2021, les émissions de CO2 pour le transport aérien en France se sont élevées à 12,4 millions de tonnes (source du Ministère de la transition écologique).

Des études scientifiques ont été menées afin de déterminer les compensations de CO2 par les arbres. Le taux annuel de compensation de CO2 est estimé à environ 26,6 kg de CO2/arbre.

10 – Calculer le nombre d’arbres nécessaires pour compenser ces émissions de CO2 liées au transport aérien en France.

Le taux annuel de compensation de CO2 est estimé à environ 26,6 kg de CO2/arbre

| 1 arbre | 26,6 kg |

| N arbres | 12,4 millions de tonnes |

$$N=\frac{12,4 \times {10}^6 \times {10}^3 \times 1}{26,6}$$

$$N=4,66 \times {10}^8\ arbres$$

$$N=466 \times {10}^6\ arbres$$

$$N=466\ millions\ d\prime arbres$$

Pour compenser ces émissions de CO2 liées au transport aérien en France il faudrait 466 millions d’arbres.

Selon l’IGN (institut national de l’information géographique et forestière), la forêt française héberge en 2021 environ 11 milliards d’arbres.

11 – Porter un regard critique sur votre valeur calculée en la comparant avec la valeur fournie par l’IGN.

La forêt française héberge en 2021 environ 11 milliards d’arbres, cette valeur est bien inférieure au nombre d’arbre nécessaires compenser ces émissions de CO2 liées au transport aérien en France.

12 – Discuter de l’intérêt de la végétalisation dans la lutte contre les ilots de chaleur urbains et dans la lutte contre le réchauffement climatique mondial.

Les plantes, par le processus d’évapotranspiration, absorbent la chaleur et libèrent de l’humidité, ce qui refroidit l’air ambiant.

Les surfaces végétalisées absorbent moins de chaleur que les surfaces bétonnées ou asphaltées, leur albédo est plus grand, cela réduit ainsi les températures locales.

Les plantes absorbent les polluants atmosphériques et libèrent de l’oxygène, améliorant ainsi la qualité de l’air.

Les plantes absorbent le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère pour la photosynthèse, réduisant ainsi la concentration de ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cela contribue directement à la lutte contre le réchauffement climatique.

En résumé, la végétalisation est efficace pour atténuer les effets des îlots de chaleur urbains et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique mondial.