Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 12 points – Thème « La Terre, un astre singulier »

[latexpage]

L’hydrosphère désigne les zones du globe terrestre occupées par de l’eau ou de la glace, comme les glaciers, les nappes souterraines, les océans, les mers, les cours d’eau, etc. Dans cet exercice, il s’agit d’étudier l’impact de l’humain sur l’équilibre fragile qui existe entre l’hydrosphère, l’atmosphère et la biosphère.

Partie 1 – Le stress hydrique des végétaux

| Document 1 – Le phénomène de stress hydrique Si une plante évacue plus d’eau qu’elle n’en absorbe, elle se retrouve en situation de stress hydrique. Deux phénomènes peuvent contribuer au stress hydrique des végétaux : le processus de photosynthèse, qui consomme de l’eau. Cette transformation chimique peut être modélisée par une réaction dont l’équation est : lumière 6 CO2 + 6 H2O ⟶ C6H12O6 + 6 O2 la transpiration, qui correspond au volume d’eau évaporé des sols et transpiré par les plantes. Lorsqu’une plante est en situation de stress hydrique, sa croissance ralentit, sa germination diminue et ses feuilles deviennent vert sombre, entre autres conséquences. Source : d’après Wikipedia |

1. À l’aide de l’équation de la photosynthèse et de vos connaissances en lien avec les transformations chimiques, justifier la phrase soulignée dans le document 1.

Le document 1 nous donne l’équation modélisant la photosynthèse : 6 CO2 + 6 H2O ⟶ C6H12O6 + 6 O2

L’eau (H2O) fait partie des réactifs de cette équation chimique.

Ainsi, le processus de photosynthèse consomme de l’eau.

2. À partir des informations données dans le document 1, expliquer en quoi le réchauffement climatique peut être un facteur de stress hydrique pour les végétaux.

Le réchauffement climatique est une augmentation de la température. Lorsque la température augmente, la transpiration des sols et des plantes augmente également.

Or le phénomène de transpiration peut contribuer au stress hydrique.

Ainsi, le réchauffement climatique peut être un facteur de stress hydrique pour les végétaux.

Partie 2 – Le stress hydrique écologique

Après avoir étudié quelques aspects du stress hydrique chez les végétaux et dans les cultures, nous allons maintenant nous intéresser au stress hydrique écologique.

La notion de stress hydrique peut décrire une situation de pénurie d’eau, dans laquelle la demande en eau douce dépasse la quantité de ressources disponibles.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère qu’il y a stress hydrique, si un être humain dispose de moins de 1700 mètres cubes d’eau douce par an.

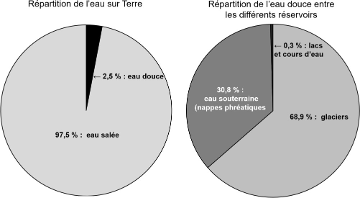

Document 2 – Répartition de l’eau sur Terre

L’eau (douce et salée) recouvre 72 % de la surface du globe pour un volume total estimé à 1400 millions de mètres cubes.

Source : d’après Wikipedia

3-a- En vous appuyant sur le document 4, nommer le plus grand réservoir d’eau sur Terre

L’eau salée représente 97,5% de l’eau sur terre. Ainsi, la mer et les océans constituent le plus grand réservoir d’eau sur Terre.

3-b- En vous appuyant sur le document 4, nommer les deux réservoirs d’eau douce liquide utilisables par l’être humain.

Les glaciers constituent le plus grand réservoir d’eau douce. Cependant, ce réservoir n’est pas liquide et difficilement utilisable.

Les deux réservoirs d’eau douce liquide utilisables par l’être humain sont :

- L’eau souterraine

- Les lacs et cours d’eau

3-c- En vous appuyant sur le document 4, montrer que le volume d’eau douce utilisable par l’être humain est d’environ 11 millions de mètres cubes.

D’après le document 4 : L’eau (douce et salée) recouvre 72 % de la surface du globe pour un volume total estimé à 1400 millions de mètres cubes.

L’eau douce représente 2,5% de ce volume.

Calculons le volume d’eau douce : $$V_{eau\ douce}=\frac{2,5}{100}\times1400=35\ millions\ de\ metres\ cubes$$

Le volume d’eau douce utilisable par l’être humain est de 0,3% (lacs et cours d’eau) et 30,8% (l’eau souterraine) soit 31,1%.

Calculons le volume d’eau douce utilisable par l’être humain : $$V_{eau\ douce\ utilisable}=\frac{31,1}{100}\times35}=10,9\ millions\ de\ metres\ cubes$$

Ainsi, le volume d’eau douce utilisable par l’être humain est d’environ 11 millions de mètres cubes.

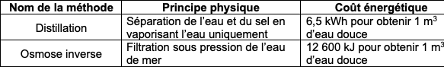

| Document 3 – Le dessalement de l’eau La répartition de l’eau douce sur la Terre est très inégale, tout comme sa consommation. Si la moyenne mondiale de consommation d’eau est de 137 litres par habitant et par jour, cette valeur s’élève à 15 litres environ en Afrique subsaharienne contre 600 litres en Amérique du Nord ou au Japon. Depuis les cent dernières années, l’utilisation mondiale de l’eau a été multipliée par six. Elle continue d’augmenter rapidement, de près de 1 % par an. Pour faciliter l’accès à l’eau douce, il est possible de transformer l’eau salée des mers et des océans. Les deux techniques de dessalement de l’eau de mer principalement utilisées sont présentées dans le tableau suivant : |

Source : d’après l’auteur

4. Expliquer la phrase soulignée dans le document 5, en vous appuyant sur des exemples de votre connaissance.

La répartition de l’eau douce sur Terre est très inégale en raison de divers facteurs :

- Géographique : Les régions montagneuses peuvent accumuler d’importantes quantités d’eau douce sous forme de glaciers et de calottes glaciaires. En revanche, les régions plates et arides peuvent avoir un accès limité à l’eau douce.

- Climat : Les zones équatoriales et tropicales reçoivent généralement des précipitations abondantes tout au long de l’année, ce qui favorise l’existence de vastes bassins fluviaux et de forêts tropicales humides. En revanche, les zones désertiques et semi-arides connaissent des précipitations sporadiques et peu abondantes, limitant ainsi la disponibilité de l’eau douce.

5. Montrer que la distillation est plus coûteuse énergétiquement que l’osmose inverse. Donnée : 1 kWh = 3,6 × 106 J.

La distillation nécessite 6,5 kWh pour obtenir 1 m3 d’eau douce.

Convertissons cette énergie en joules :

| 1 kWh | 3,6 x 106 J |

| 6,5 kWh | E |

$$E=\frac{6,5\times3,6\times{10}^6}{1}=23\ 400\ 000\ J=23\ 400\ \ kJ$$

La distillation nécessite 23 400 kJ pour obtenir 1 m3 d’eau douce.

L’osmose inverse nécessite 12 600 kJ pour obtenir 1 m3 d’eau douce.

Ainsi, la distillation est plus coûteuse énergétiquement que l’osmose inverse.

6. Citer des intérêts et des limites au dessalement de l’eau. Argumenter en utilisant les données des documents et vos propres connaissances.

Le dessalement de l’eau présente plusieurs intérêts :

- Augmentation de la disponibilité en eau douce : Le dessalement permet de transformer l’eau de mer en eau douce, ce qui peut contribuer à augmenter les réserves en eau disponibles dans les régions où l’eau douce est rare

- Réponse aux besoins en eau dans les régions arides : Dans les régions désertiques ou arides, où les ressources en eau sont limitées, le dessalement peut permettre de répondre aux besoins croissants en eau pour l’agriculture, l’industrie et la population.

Le dessalement de l’eau présente plusieurs limites :

- Importante consommation d’énergie : Le dessalement nécessite souvent l’utilisation de grandes quantités d’énergie

- Impact environnemental : émission de gaz à effet de serre liés à la consommation énergétique et rejets des saumures concentrées

- Coût élevé lié à la consommation d’énergie

Le dessalement de l’eau offre une solution à la pénurie d’eau dans certaines régions. Cependant, il présente des défis importants en termes de coûts, d’impact environnemental et de consommation d’énergie.

Partie 3 – Activités humaines et stress hydrique

7. En vous appuyant sur vos connaissances et vos réponses, expliquez-en quoi les activités humaines contribuent à augmenter le stress hydrique des végétaux et le stress hydrique écologique (argumenter la réponse par un texte comptant entre 5 et 10 lignes).

Le réchauffement climatique induit par les activités humaines provoque un stress hydrique en augmentant les températures. Ces conditions climatiques perturbent les cycles hydrologiques naturels et augmentant ainsi le stress hydrique des végétaux.

De plus, les activités humaines exercent une pression croissante sur les ressources en eau. La surexploitation des ressources en eau pour l’agriculture, l’industrie et l’approvisionnement en eau potable réduit la disponibilité d’eau douce pour les besoins naturels des écosystèmes et causent ainsi un stress hydrique pour les végétaux.