Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h12 – 12 points – Thème « La Terre, un astre singulier »

[latexpage]

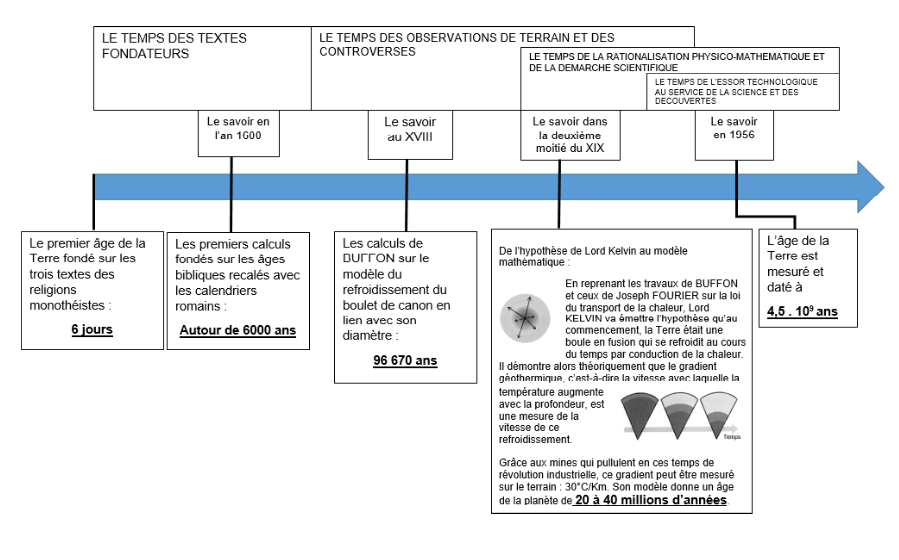

Les évidences apparentes et les récits non scientifiques ont d’abord conduit à de premiers récits sur l’origine de la Terre amenant à diverses estimations de son âge.

Le savoir actuel est bien éloigné de ces premiers récits. Le scientifique du XXIe siècle n’est pas né avec ce savoir. Celui-ci s’est construit par le travail des chercheuses et chercheurs qui ont pris en compte les nouvelles observations et découvertes permises par l’évolution technologique des instruments d’observation dans le cadre d’une démarche scientifique.

De même, si nous savons aujourd’hui qu’il n’y a pas d’habitants sur la Lune (les sélénites parfois imaginés depuis l’antiquité), ce savoir se fonde sur une interprétation rigoureuse des observations.

Il s’agit ici de se pencher sur ces questions en remobilisant des éléments de l’histoire des sciences sur l’âge de la Terre et la présence de vie sur la Lune.

Partie 1 – l’âge de la Terre

1 – Parmi les étapes de la détermination de l’âge de la Terre mentionnées dans le document 1 (page suivante), indiquer quelle est, historiquement, la première tentative d’explication conforme à une démarche scientifique.

Parmi les étapes de la détermination de l’âge de la Terre mentionnées dans le document 1 (page suivante), la première tentative d’explication conforme à une démarche scientifique est celle de Buffon au 18e siècle.

2- Présenter des arguments que les géologues et naturalistes du XIXème siècle ont opposé aux physiciens de leur temps pour contredire l’âge calculé par lord Kelvin ?

Au XIXe siècle, les géologues et naturalistes ont apporté plusieurs arguments contre l’âge de la Terre proposé par Lord Kelvin, qui se basait sur le refroidissement par conduction thermique.

Les géologues ont fait valoir que les processus géologiques impliqués dans le refroidissement de la Terre sont beaucoup plus complexes que ce que Lord Kelvin avait considéré. Par exemple, ils ont souligné que la conduction thermique n’est qu’un aspect du transfert de chaleur et que d’autres processus, comme la convection, jouent également un rôle important. La chaleur interne de la Terre peut être transportée par des courants de convection dans le manteau, ce qui pourrait influencer le gradient géothermique mesuré.

Les géologues ont accumulé des preuves sur l’existence de formations rocheuses et de fossiles qui semblaient indiquer une histoire de la Terre beaucoup plus longue que les estimations de Kelvin. Par exemple, les fossiles trouvés dans des strates géologiques profondes montraient des formes de vie évoluées et variées, suggérant que la Terre avait une histoire longue et complexe.

Les naturalistes ont noté l’évolution progressive des espèces et les changements dans la faune et la flore à travers les époques géologiques. Ces observations semblaient incompatibles avec un âge aussi court pour la Terre. La théorie de l’évolution par sélection naturelle de Charles Darwin, bien qu’encore en développement, soutenait que les changements biologiques se produisaient sur de longues périodes.

3 – Citer le phénomène physique majeur, découvert en fin du XIXème siècle, qui a permis de déterminer, en 1956, que l’âge de la Terre est voisin de 4,5 milliards d’années. Donner le nom d’un ou d’une scientifique ayant contribué à la compréhension de ce phénomène physique majeur.

Le phénomène physique majeur découvert en fin du XIXe siècle et qui a permis de déterminer que l’âge de la Terre est voisin de 4,5 milliards d’années est la radioactivité.

Henri Becquerel et Marie curie sont des scientifiques clés qui ont contribué à la compréhension de la radioactivité. En 1896, Henri Becquerel découvre la radioactivité en observant la capacité des sels d’urane à émettre des rayonnements sans être exposés à la lumière.

Marie Curie, en particulier, a approfondi les études sur les propriétés des éléments radioactifs et a introduit le concept de la radioactivité comme phénomène mesurable, ce qui a eu une influence majeure sur la datation des matériaux géologiques.

Ainsi, grâce à l’avancement dans la compréhension de la radioactivité, la datation des roches et des météorites a permis d’estimer que l’âge de la Terre est d’environ 4,5 milliards d’années.

Document 1 – L’âge de la Terre dans l’histoire

Source : D’après le livre « Comment les scientifiques savent… ? » CNRS éditions et Planète Terre

Partie 2 – la Lune : un monde habitable ?

Lorsqu’on est amateur d’astronomie, le premier astre fascinant qu’on essaie d’observer et d’étudier de plus près est souvent la Lune… On s’intéresse ici à l‘observation de la Lune et de ses différentes phases.

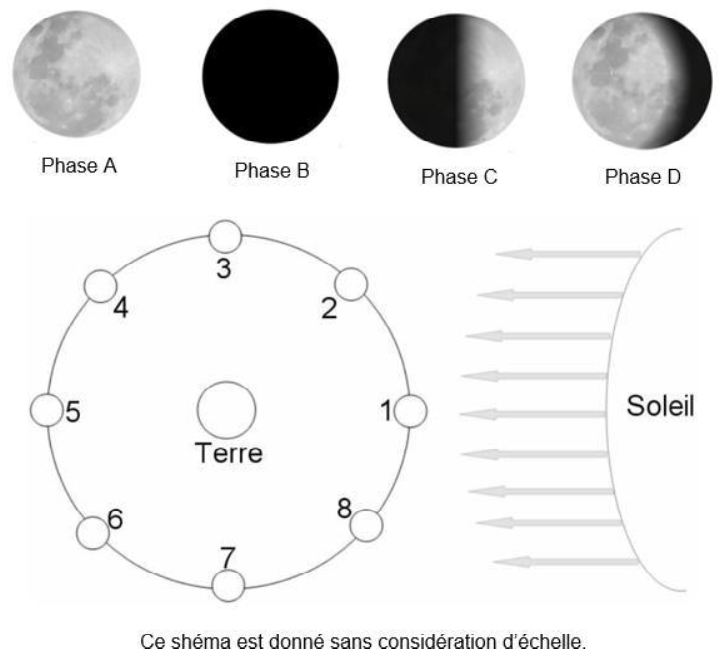

Document 2 – Phases de la Lune (de A à D) et positions possibles autour de la Terre au cours du temps (de 1 à 8)

Source : D’après le site de l’académie de Bordeaux

4 – Choisir parmi les termes « nouvelle Lune », « croissant », « quartier », « gibbeuse » et « pleine Lune », celui qui correspond à la phase A du document 2.

La phase A du document 2 est la pleine Lune.

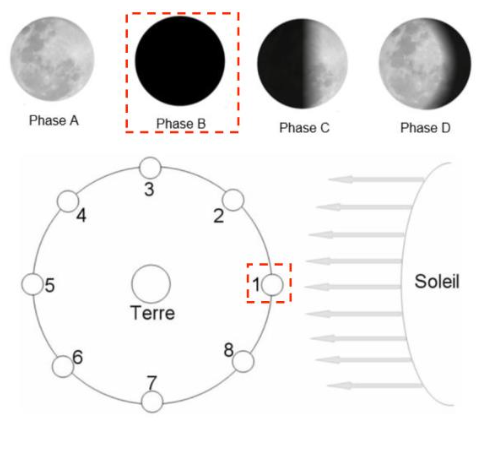

5 – Indiquer, pour la phase B, le numéro de position correspondant à son observation depuis la Terre (Une phrase réponse est attendue.).

La phase B est la nouvelle lune. Pour cette phase, la face éclairée de la lune n’est pas visible sur Terre.

La Terre, la Lune et le Soleil sont alignés

Ainsi, pour la phase B, le numéro de position correspondant à son observation depuis la Terre est le numéro 1.

6 -Le 7 octobre 1959 la mission Luna 3 a permis de photographier pour la première fois la « face cachée de la Lune ». Expliquer pourquoi la Lune a une « face cachée ».

La Lune présente une « face cachée » en raison d’un phénomène appelé rotation synchrone.

La Lune met exactement le même temps pour tourner sur elle-même que pour orbiter autour de la Terre. Ainsi, une face de la Lune est toujours tournée vers la Terre, tandis que l’autre face reste constamment hors de vue depuis notre planète.

Depuis fort longtemps, les scientifiques en observant les phases de la Lune avaient remarqué la présence de vastes étendues de couleur sombre. En interprétation de cette observation, ils posèrent l’hypothèse de la présence d’eau liquide et de mers sur la Lune. Aussi, certaines personnes comme l’astronome allemand Franz von Gruithuisen en 1824, ont considéré la Lune comme habitable et peuplée d’habitants : les Sélénites.

Dans la suite de ce sujet, il s’agira d’éprouver cette hypothèse en prenant en compte les données modernes acquises depuis.

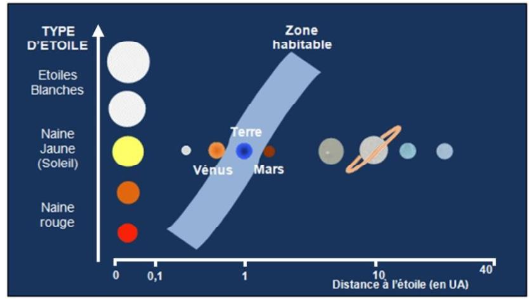

Document 3 – Graphique montrant l’emplacement de la zone habitable dans le Système solaire en fonction du type d’étoile

En astronomie et en exobiologie, la zone habitable est un domaine théorique à proximité d’une étoile au sein duquel tous les corps présents pourraient disposer d’eau liquide à leur surface. L’étendue de cette zone est calculée à partir de la puissance lumineuse émise par l’étoile, et de la distance entre le corps et l’étoile.

Source : D’après planet-terre.ens-lyon.fr

7 – Sur la base du document 3, indiquer s’il serait possible qu’il existe de l’eau liquide sur la Lune.

La lune qui est proche de la Terre est dans « la zone habitable ».

D’après le document 3, la zone habitable est un domaine théorique à proximité d’une étoile au sein duquel tous les corps présents pourraient disposer d’eau liquide à leur surface.

Ainsi, Sur la base du document 3, il serait possible qu’il existe de l’eau liquide sur la Lune.

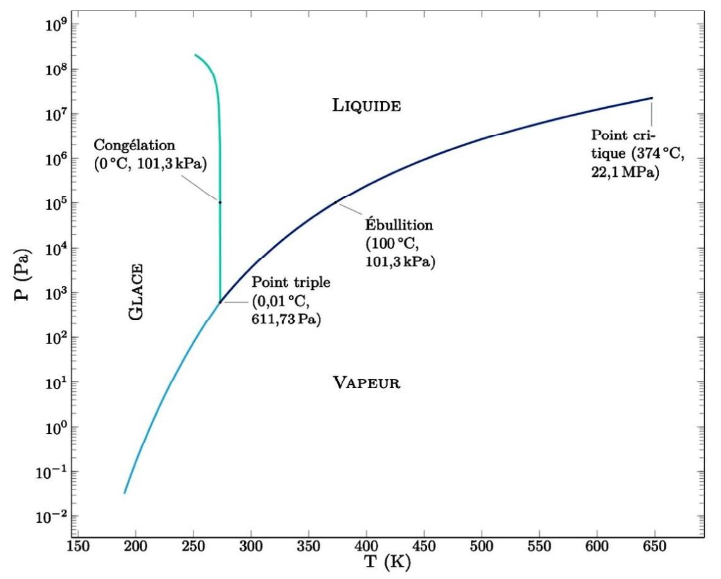

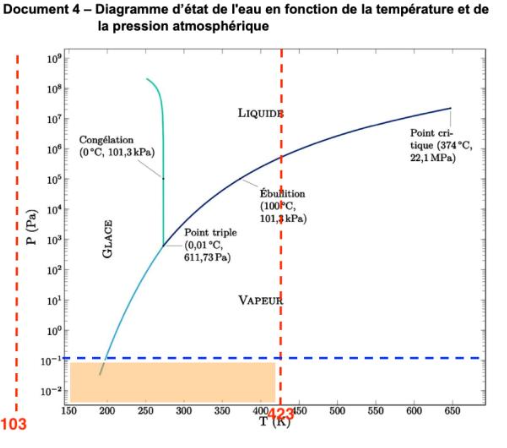

Document 4 – Diagramme d’état de l’eau en fonction de la température et de la pression atmosphérique

Source : D’après planet-terre.ens-lyon.fr

8 – Les données acquises sur la Lune ont permis d’établir que la température de surface oscillait entre 150°C (soit 423°K) en plein soleil et -170°C (soit 103°K) à l’ombre, et que la pression atmosphérique y est extrêmement faible (nettement inférieure à 10-1 Pa).

Discuter de l’hypothèse de la présence d’eau liquide et de mers à la surface de la Lune. La réponse est attendue sous la forme d’un texte argumenté.

Sachant que la température de surface oscille entre 150°C (soit 423°K) en plein soleil et -170°C (soit 103°K) à l’ombre, et que la pression atmosphérique y est extrêmement faible (nettement inférieure à 10-1 Pa).

D’après le Document 4 – Diagramme d’état de l’eau en fonction de la température et de la pression atmosphérique, si de l’eau est présente, elle peut être sous forme gazeuse ou solide.

Ainsi, l’hypothèse de la présence d’eau liquide et de mers à la surface de la Lune est réfutée.

9 – Dans quelle mesure les données des documents 3 à 4 illustrent-elles l’idée que la construction d’un savoir scientifique stabilisé est dépendante des avancées technologiques d’une époque et contribue à invalider certaines hypothèses ou croyances populaires, comme celle de Franz von Gruithuisen.

Les documents 3 et 4 démontrent l’importance des avancées technologiques dans la construction et la stabilisation des connaissances scientifiques. Autrefois, Franz von Gruithuisen et d’autres scientifiques ont spéculé sur la présence d’eau liquide et de mers sur la Lune, fondant leurs hypothèses sur des observations comme présence de vastes étendues de couleur sombre.

Grâce aux progrès technologiques, nous avons pu mesurer plus précisément les conditions de température et de pression à la surface de la Lune.

Les mesures actuelles montrent des températures extrêmes, oscillant entre 150°C en plein soleil et -170°C à l’ombre, et une pression atmosphérique extrêmement faible, bien en deçà de 10-1 Pa. En comparant ces conditions avec le diagramme d’état de l’eau (document 4), on en déduit que l’eau ne peut pas exister sous forme liquide à la surface de la Lune, mais seulement sous forme de glace ou de vapeur.

Ces avancées technologiques permettent de réfuter des hypothèses antérieures et de corriger des croyances populaires erronées. Elles illustrent comment les connaissances scientifiques évoluent avec les nouvelles données disponibles, invalidant parfois des théories anciennes et contribuant à une compréhension plus précise et détaillée de notre univers. Cela montre que le savoir scientifique n’est jamais complètement fixe, mais en constante évolution grâce aux progrès technologiques.