Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « Son, musique et audition »

[latexpage]

Ce soir, la salle de concert du Confort Moderne accueille un groupe de rock local, les VV, composé de deux guitaristes, d’un bassiste et d’un batteur. Le groupe joue à guichet fermé. Musiciens et fans attendent ce moment avec impatience.

Un concert de Rock est, par essence, un lieu riche en sons ; des sons dont on veille à adapter la « hauteur » (c’est-à-dire la fréquence) pour obtenir les effets mélodiques souhaités ; mais également des sons que le public aime entendre avec puissance, ce qui n’est pas sans risque pour la santé.

Dans la suite, nous allons explorer ces deux dimensions : hauteur et puissance.

Partie 1 – Accordage d’une guitare

Avant le concert, les guitaristes doivent accorder leur instrument. En effet, des phénomènes tels que les variations de températures et d’humidité modifient les caractéristiques des cordes et altèrent la sonorité de l’instrument : les sons joués n’ont plus la bonne hauteur, ce qui signifie que la fréquence fondamentale émise par la vibration de la corde n’a plus la bonne valeur.

En général, les musiciens professionnels réalisent l’accordage « à l’oreille » : leur grande habitude des sons leur permet de juger si la fréquence est la bonne. Dans certains cas, ils peuvent s’aider d’un diapason pour disposer d’un son de référence.

Lorsque l’on a moins d’expérience, on peut s’aider d’un enregistrement, ce que la plupart des smartphones permettent de faire désormais. C’est ce que nous allons faire dans cette partie pour réaliser l’accordage d’une guitare. Nous allons voir comment des lois scientifiques nous permettent de discuter les gestes à réaliser.

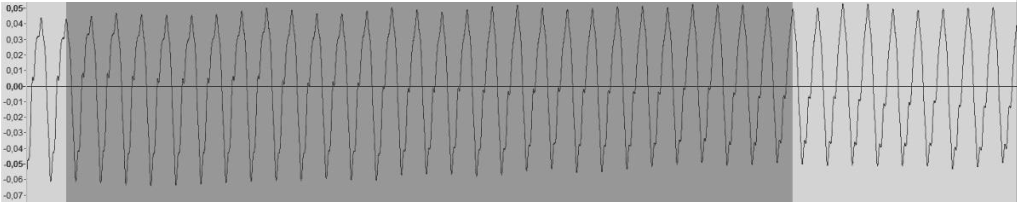

Nous nous intéressons au cas d’un guitariste qui accorde la corde du Ré. Cette corde doit normalement émettre un son de fréquence 147 Hz. Le document 1 propose un enregistrement du son émis par la corde.

1 – Expliquer comment déterminer la fréquence du son émis par la guitare à l’aide de l’enregistrement.

L’enregistrement 1 nous permet de déterminer la période T.

Connaissant la période, nous pouvons calculer la fréquence qui est définie par $f=\frac{1}{T}$

2 – Justifier que la corde n’est pas correctement accordée en précisant si le son est trop grave (fréquence trop faible) ou trop aigu.

29 T=189

$$T=\frac{189}{29}$$

T=6,52 ms

Calculons la fréquence :

$$f=\frac{1}{T}$$

$$f=\frac{1}{6,52\times{10}^{-3}}$$

f=153 Hz

D’après le sujet : « Cette corde doit normalement émettre un son de fréquence 147 Hz ».

Ainsi, la corde n’est pas correctement accordée. La fréquence émise est supérieure à celle désirée : le son est trop aigu (fréquence trop grande).

Document 1 – Enregistrement du son émis par la corde du « Ré »

Partie grisée : durée totale de 189 ms pour 29 périodes.

Pour réaliser l’accordage, le musicien tourne une clé située en haut du manche. Cette clé est reliée à une tige sur laquelle la corde s’enroule (voir document 2). Suivant le sens dans lequel il tourne la clé, il augmente l’enroulement de la corde sur la tige, ou la réduit.

Document 2 – Clés d’une guitare

Source : https://www.hguitare.com/communaute/blog/materiel/anatomie-guitare

Une loi physique permet d’expliquer pourquoi cette action altère le son émis. En effet, une modélisation du comportement d’une corde vibrante permet de montrer que la fréquence 𝑓 du son émis (exprimée en hertz) est reliée aux caractéristiques physiques de la corde par la loi :

$$f=\frac{1}{2L}\times\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Avec les caractéristiques physiques de la corde de guitare :

- 𝐿 la longueur (en mètre) de la corde entre les deux points de fixation.

- 𝑇 sa tension (en newton).

- 𝜇 sa masse linéique (en kilogramme par mètre).

3 – Déterminer si le musicien doit tendre ou détendre la corde pour ajuster la fréquence du son émis sur celle souhaitée (147 Hz).

Lorsque le musicien tourne la clé, la tension de la corde de guitare est modifiée.

Partie 2 – Exposition au son

C’est l’heure ! Les musiciens sont en place. Les portes de la salle s’ouvrent et le public commence à entrer. Les premiers rangs se remplissent, les fans veulent être au plus près de leurs idoles.

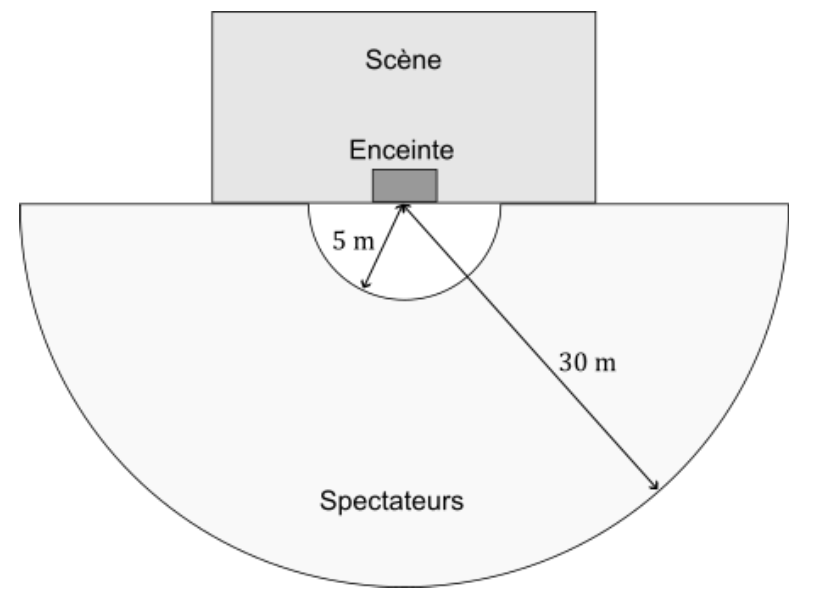

Lorsque tout le public est entré, il est disposé suivant un demi-disque comme représenté sur le schéma du document 3 page suivante.

Lorsque les musiciens jouent, le son des instruments est amplifié et diffusé par des enceintes. Pour simplifier, on considère que l’ensemble des enceintes équivaut à une unique enceinte positionnée au centre du demi-disque.

Dans ces conditions, le niveau d’intensité sonore 𝐿 (en décibel) perçue par une personne située à la distance 𝑟 de l’enceinte est donnée par la relation :

$$L=10\timeslog\left(\frac{P}{2\pi r^2 I_0}\right)$$

où 𝑃 est la puissance d’émission du son par l’enceinte (𝑃 = 150 W) et 𝐼0 est l’intensité sonore du seuil d’audibilité (𝐼0 = 10−12 W ⋅ m−2).

Document 3 – Disposition de la salle

4 – Justifier que cette formule est cohérente avec le fait que l’on perçoive le son plus faiblement en fond de salle qu’à proximité de la scène.

Indication : la fonction logarithme est croissante. Lorsque 𝑥 augmente, log(𝑥) augmente.

$$L=10 \times log\left(\frac{P}{2 \pi r^2I_0}\right)$$

Lorsqu’on s’éloigne de l’enceinte, la distance r augmente.

Ainsi $\frac{P}{2\pi r^2 I_0}$ diminue.

Or, d’après le sujet : « la fonction logarithme est croissante. Lorsque 𝑥 augmente, log(𝑥) augmente. »

Donc si $\frac{P}{2\pi r^2 I_0}$ diminue, $log\left(\frac{P}{2 \pi r^2I_0}\right)$ diminue et L diminue.

Ainsi, cette formule est cohérente avec le fait que l’on perçoive le son plus faiblement en fond de salle qu’à proximité de la scène.

On mesure les niveaux d’intensité sonore dans la salle pendant que le groupe joue. On trouve un niveau d’environ 115 dB au plus près de la scène (5 m) et environ 100 dB en fond de salle (30 m). Ces niveaux correspondent à une moyenne sur un morceau, avec des variations d’intensité au cours de celui-ci. Par ailleurs, les morceaux joués par le groupe durent environ quatre minutes chacun.

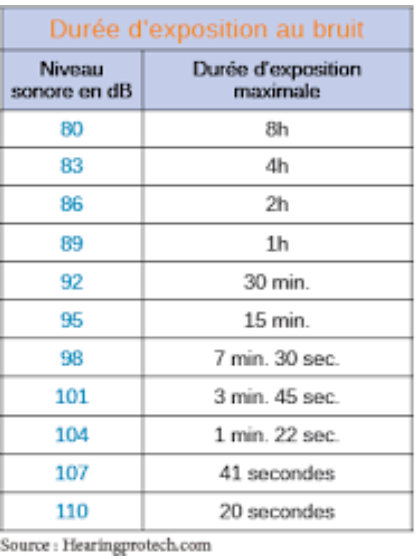

Le document 4 page suivante présente une analyse des risques que représente l’exposition à des sons intenses.

5 – Discuter les risques pour la santé auditive des spectateurs suivant qu’ils sont proches ou loin de la scène.

D’après le document 4, pour un niveau d’environ 115 dB la durée d’exposition maximale est inférieure à 20s et pour un niveau de 100 dB la durée d’exposition maximale est comprise entre 3 min 45s et 7 min 30s.

Les morceaux joués par le groupe durent environ quatre minutes chacun.

Les spectateurs proches de la scène sont exposés à une durée supérieure à la durée d’exposition maximale ce qui présente un risque important pour leur santé auditive. Les spectateurs éloignés de la scène sont exposés à une durée inférieure à la durée d’exposition maximale lors d’un morceau. Cependant, les groupes de musique s’enchainant, les risques ne sont pas nuls.

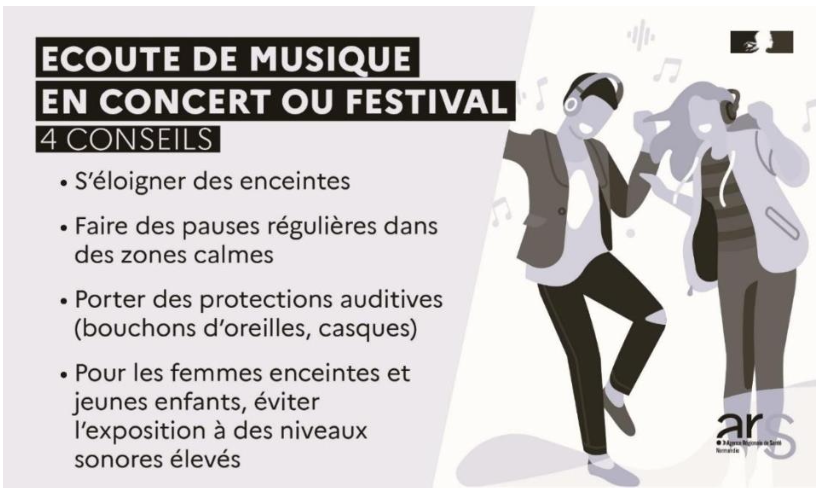

Le document 5 page suivante présente une campagne de sensibilisation aux dangers du bruit proposée par l’Agence Régionale de Sante de Normandie.

6 – Justifier le deuxième conseil.

Plus un bruit est fort plus le danger est important et plus la durée maximale d’exposition est faible.

Pour réduire les dangers, il faut diminuer le niveau sonore et/ou la durée d’exposition.

S’éloigner des enceintes permet de diminuer le niveau sonore (question 5).

Faire des pauses régulières dans des zones clames permet de réduire la durée d’exposition au bruit et ainsi les risques pour la santé.

Porter des protections auditives permet d’atténuer le bruit et ainsi de diminuer le niveau sonore.

Ces trois conseils permettent donc de diminuer les dangers du bruit.

Document 4 – Danger du bruit pour les oreilles

Selon le Dr Pascal Foeillet, médecin ORL praticien et Vice-Président de l’association JNA « Contrairement aux yeux, les oreilles ne sont pas constituées de protecteurs naturels et restent réceptives à tous les sons, toxiques ou non ».

Au-delà de 85 dB l’oreille est en danger. La dangerosité va dépendre aussi de la durée d’exposition. Par exemple, il est possible d’être soumis à une exposition de 80 dB pendant huit heures sans danger pour le système auditif. Une fatigue s’en ressentira pour autant.

Un impact soudain à 120 dB (pétard) peut créer autant de dégâts sur le système auditif que cinq minutes de MP3 à 100 dB.

Source : Extrait d’un dossier de l’association pour la prévention et l’information dans le domaine de l’audition

Document 5 – Campagne gouvernementale de prévention

Source : https://www.normandie.ars.sante.fr/prevention-des-risques-auditifs-lies-au-bruit