Sujet avec enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 12 points – Thème « Son, musique et audition »

[latexpage]

Le bruit fait partie de la vie. D’ailleurs, l’absence totale de bruit est unanimement reconnue comme très difficilement supportable pour l’homme. Pourtant, certaines situations d’exposition au bruit, dans la vie de tous les jours ou au travail, peuvent être néfastes pour la santé. Aujourd’hui, en France, plus de trois millions de salariés sont exposés sur leur lieu de travail, de manière prolongée, à des niveaux de bruit potentiellement nocifs. En outre, le bruit est reconnu comme cause de maladies professionnelles depuis 1963.

L’exposition au bruit sur le lieu de travail est susceptible d’affecter la santé des travailleurs. La perte auditive (surdité) en est l’effet le plus connu, mais le risque accru d’accidents et l’exacerbation du stress comptent aussi parmi les conséquences possibles du bruit au travail.

Ministère du travail – « Bruit en milieu de travail »

Dans cet exercice, nous allons nous intéresser à l’exposition au bruit. Dans un premier temps, nous discuterons comme comprendre l’outil de diagnostic utilisé par les médecins pour évaluer les pertes d’audition, puis nous verrons comment nous en préserver en fonction des situations.

Partie 1 – Diagnostic d’une perte d’audition

Pour diagnostiquer la santé auditive d’un patient, un médecin peut réaliser un test d’audiométrie tonale. Ce test consiste à faire écouter au patient des sons de fréquence bien déterminée à des niveaux d’intensité croissants. Lorsque le patient entend le son, il le signifie. Le niveau d’intensité sonore le plus faible que perçoit un patient pour une fréquence 𝑓 est son seuil d’audition. Nous le noterons 𝐿seuil(𝑓).

En comparant le seuil d’audition du patient au seuil d’audition de référence (noté

𝐿ref(𝑓)) établi pour des personnes ayant une santé dans la norme, on définit la perte auditive 𝑃(𝑓) du patient :

𝑃(𝑓) = 𝐿seuil(𝑓) − 𝐿ref(𝑓)

Une valeur positive de la perte auditive correspond à un patient entendant moins bien que la normale. A l’inverse, une valeur négative de 𝑃(𝑓) indique que le patient entend mieux que la normale.

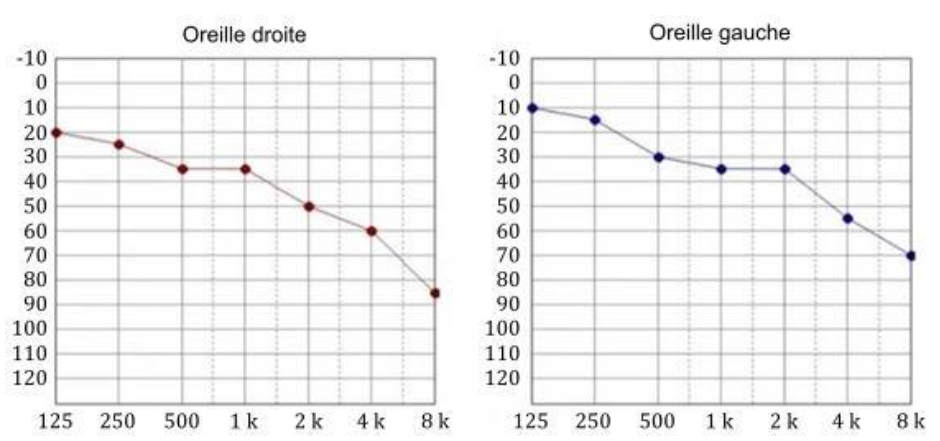

En mesurant la perte auditive du patient pour différentes fréquences du domaine audible (20 Hz − 20 kHz), on obtient un audiogramme tel que ceux représentés sur le document 1.

Sur ce diagramme, on porte :

- La fréquence en abscisse ;

- La perte auditive en ordonnée suivant un axe inversé (la perte augmente lorsque l’on descend).

1 – Préciser les unités des grandeurs sur chacun de ces axes.

La fréquence en abscisse s’exprime en Hertz

La perte auditive en ordonnée suivant un axe inversé (la perte augmente lorsque l’on descend) est définie par : 𝑃(𝑓) = 𝐿seuil(𝑓) − 𝐿ref(𝑓) . La perte auditive est donc une différence de niveau d’intensité sonore : elle s’exprime en dB.

2 – Justifier que l’audiogramme ne couvre pas tout le domaine des fréquences audibles.

Dans l’audiogramme, les fréquences sont comprises entre 125 Hz et 8 000 Hz. Or les fréquences audibles sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz.

Ainsi, l’audiogramme ne couvre pas tout le domaine des fréquences audibles.

Ce constat peut s’expliquer par le fait que les fréquences comprises entre 125 Hz et 8000 Hz couvrent la plupart des sons du langage humain ainsi que de nombreux autres sons environnementaux importants.

Document 1 – Audiogramme d’un patient (pour chaque oreille)

Le patient se plaint de demander de plus en plus souvent à ses interlocuteurs de répéter leurs propos.

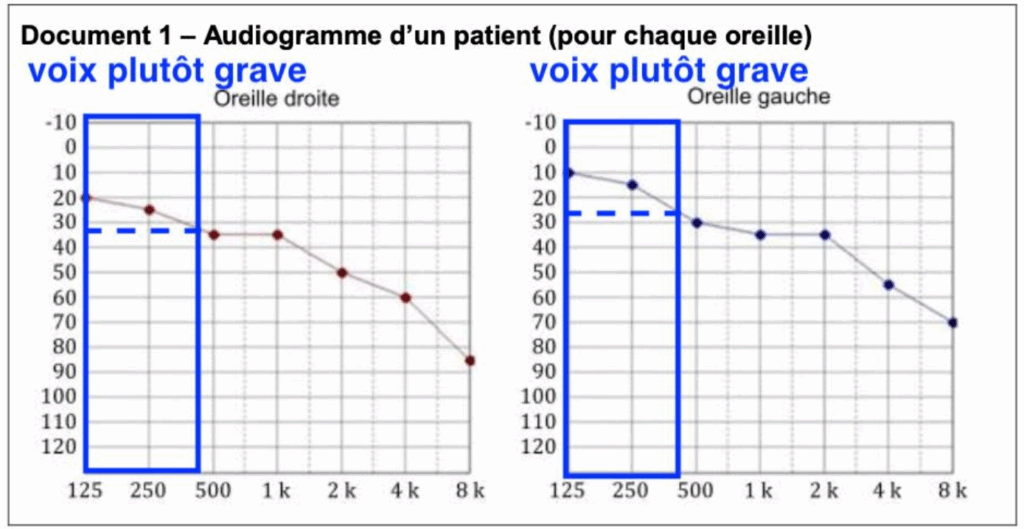

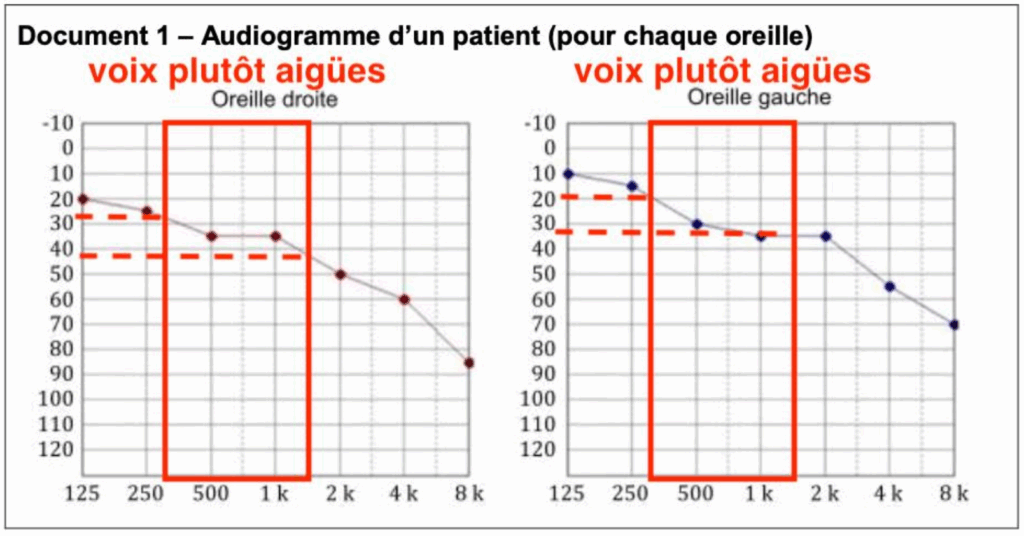

On se donne quelques repères :

- La gamme de fréquence d’une voix plutôt grave va de 80 Hz à 400 Hz et celle d’une voix plutôt aigüe va de 300 Hz à 1500 Hz.

- Une conversation normale entre adultes se situe à un niveau sonore de l’ordre de 60 dB.

- Une conversation chuchotée se situe à un niveau sonore de l’ordre de 40 dB.

- Une conversation dans un environnement bruyant se situe à un niveau sonore de l’ordre de 80 dB.

3 – Rédiger un court texte argumenté expliquant pourquoi le patient rencontre des difficultés à comprendre une conversation normale.

Pour les voix graves de fréquences comprises entre de 80 Hz et 400 Hz, la perte auditive du patient, est comprise entre 20 et 35 dB pour l’oreille droite et entre 10 et 25 dB pour l’oreille gauche.

Une conversation normale entre adultes se situe à un niveau sonore de l’ordre de 60 dB, la perte est importante mais le son est audible.

Une conversation chuchotée se situe à un niveau sonore de l’ordre de 40 dB, la perte est importante mais le son reste faiblement audible.

Une conversation dans un environnement bruyant se situe à un niveau sonore de l’ordre de 80 dB : le bruit ambiant qui couvre le son de la conversation n’aide pas à comprendre une conversation normale.

Pour les voix aigües de fréquences comprises entre de 300 Hz et 1500 Hz, la perte auditive du patient, est comprise entre 28 et 42 dB pour l’oreille droite et entre 20 et 32 dB pour l’oreille gauche.

Une conversation normale entre adultes se situe à un niveau sonore de l’ordre de 60 dB, la perte est importante mais le son est audible.

Une conversation chuchotée se situe à un niveau sonore de l’ordre de 40 dB, la perte est importante et parfois supérieure au son : le son n’est pas ou plus audible.

Une conversation dans un environnement bruyant se situe à un niveau sonore de l’ordre de 80 dB : le bruit ambiant qui couvre le son de la conversation n’aide pas à comprendre une conversation normale.

Par conséquent, le patient rencontre des difficultés à comprendre une conversation normale.

Pour mieux caractériser la gêne que peut représenter la perte auditive de ce patient, nous allons considérer le cas de la perception de l’arrivée d’une moto dans la rue.

Lorsqu’une moto en marche se situe à une distance d’un mètre derrière le patient (distance 𝑑0 = 1 m), elle émet un bruit dont le niveau d’intensité sonore au niveau des oreilles du patient est 𝐿0 = 90 dB.

Lorsque la moto en marche se situe à une distance 𝑑 derrière le patient, le bruit qu’elle émet atteint les oreilles du patient avec un niveau d’intensité sonore 𝐿(𝑑) dont la valeur est donnée par la formule :

$$d=d_0\times{10}^\frac{L_0-L\left(d\right)}{20}$$

Cette relation peut également s’écrire de la façon suivante :

$$\frac{d}{d_0}=\times{10}^\frac{L_0-L\left(d\right)}{20}$$

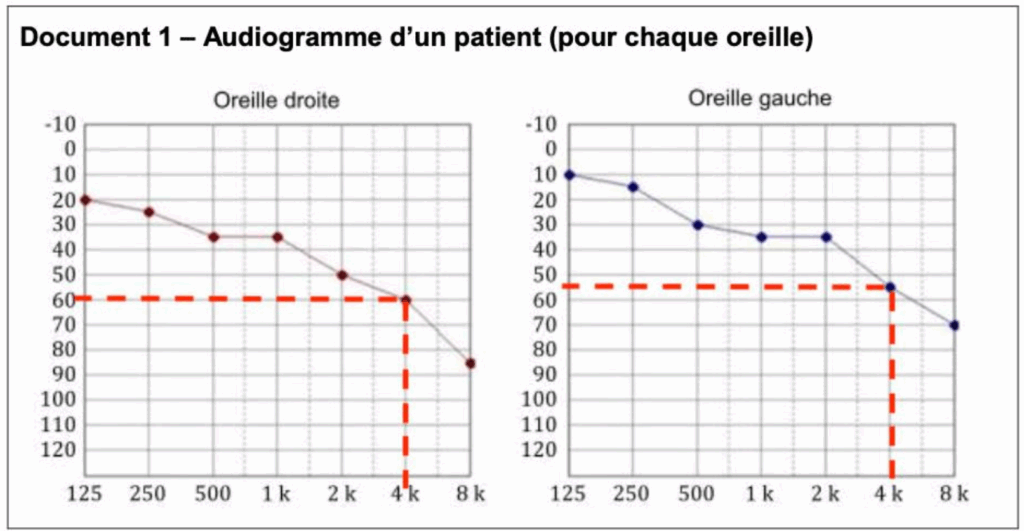

Par ailleurs, une moto émet des sons dans une gamme de fréquence autour de 4 kHz.

Enfin, on considère que dans un environnement urbain calme, une personne sans perte auditive commence à percevoir la moto lorsque l’intensité sonore 𝐿 atteint 50 dB, ce qui correspond à une distance de 100 m d’après la formule ci-dessus.

4 – Déterminer la distance à partir de laquelle le patient commence à percevoir la présence de la moto.

D’après le sujet : « une moto émet des sons dans une gamme de fréquence autour de 4 kHz. »

La perte pour le patient est de 60 dB pour l’oreille droite et 55 dB pour l’oreille gauche. Considérons la perte la plus basse (l’oreille qui entend le mieux).

D’après le sujet : « Enfin, on considère que dans un environnement urbain calme, une personne sans perte auditive commence à percevoir la moto lorsque l’intensité sonore 𝐿 atteint 50 dB »

Avec une perte de 55 dB, pour être audible par le patient, le son émis doit être de 55+50=105 dB.

Calculons la distance à partir de laquelle le patient commence à percevoir la présence de la moto.

$$L\left(d\right)=L_0-20 \times log\ \left(\frac{d}{d_0}\right)$$

$$L\left(d\right)+20 \times log\ \left(\frac{d}{d_0}\right)=L_0$$

$$20 \times log\ \left(\frac{d}{d_0}\right)=L_0-L\left(d\right)$$

$$log\ \left(\frac{d}{d_0}\right)=\frac{L_0-L\left(d\right)}{20}$$

$${10}^{log\ \left(\frac{d}{d_0}\right)}={10}^\frac{L_0-L\left(d\right)}{20}$$

$$\frac{d}{d_0}={10}^\frac{L_0-L\left(d\right)}{20}$$

$$d=d_0 \times {10}^\frac{L_0-L\left(d\right)}{20}$$

$$d=1 \times {10}^\frac{90-105}{20}$$

d=0,18 m

Le patient commence à percevoir la présence de la moto à partir d’une distance de 0,18 m.

5 – Commenter cette valeur et en déduire un exemple de l’impact de cette perte auditive sur sa vie quotidienne.

Cette distance est très faible, le patient ne peut donc pas compter sur son audition pour percevoir un danger et réagir à temps.

Partie 2 – Se protéger du bruit

Pour se prémunir des problèmes de santé induit par le bruit, il est important d’utiliser des dispositifs de protection. Toutefois, ceux-ci doivent être adaptés au contexte.

Par exemple, dans un environnement de travail bruyant, il faut pouvoir se prémunir des bruits les plus agressifs pour l’oreille (situés principalement dans une bande de fréquence autour de 4 000 Hz) tout en restant disponible pour des échanges conversationnels (bande de fréquence de 80 Hz à 1 500 Hz).

En revanche, pour bien dormir dans un environnement nocturne bruyant, il est préférable de réduire l’ensemble des bruits.

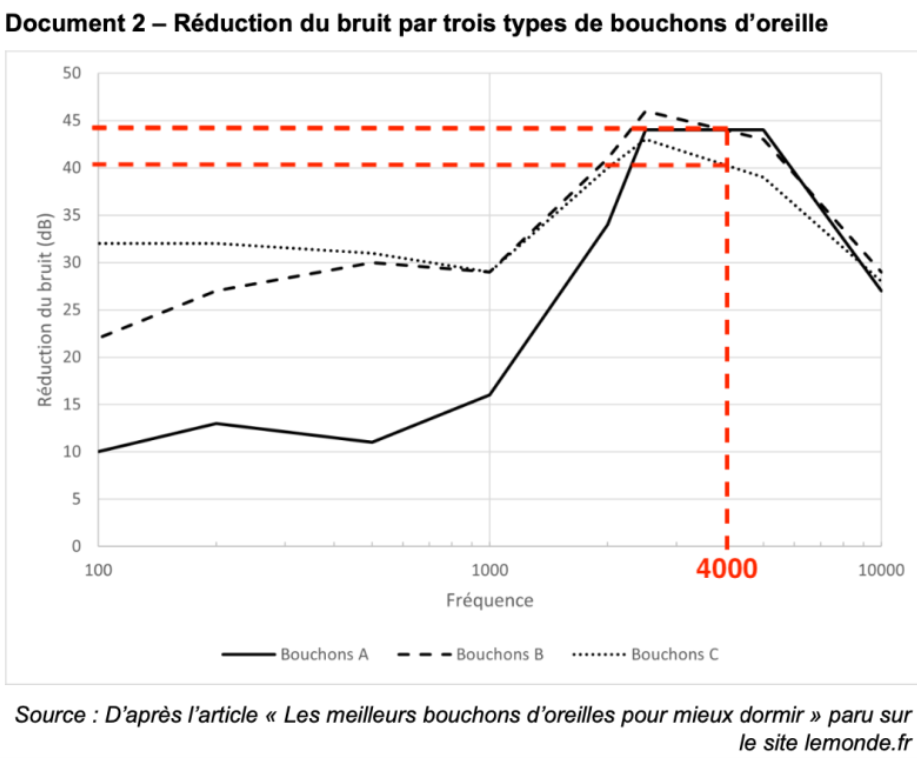

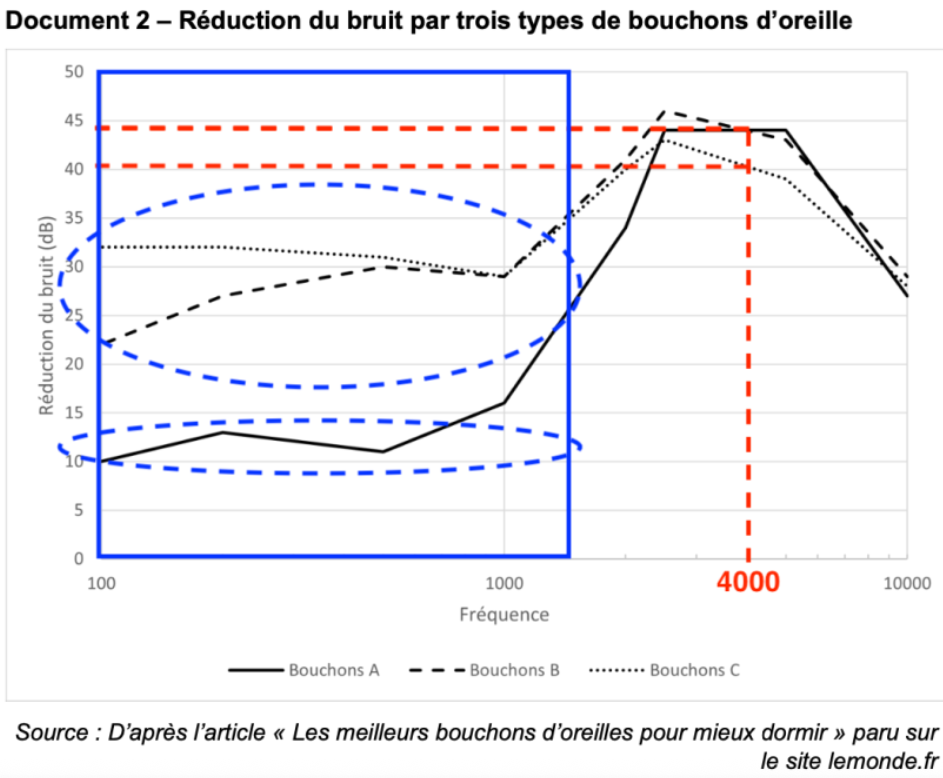

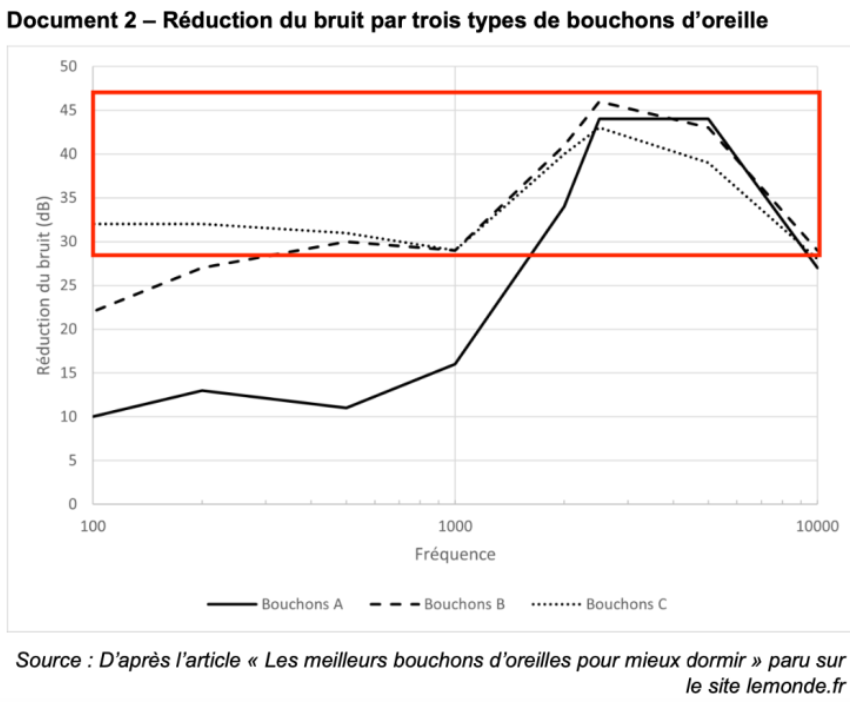

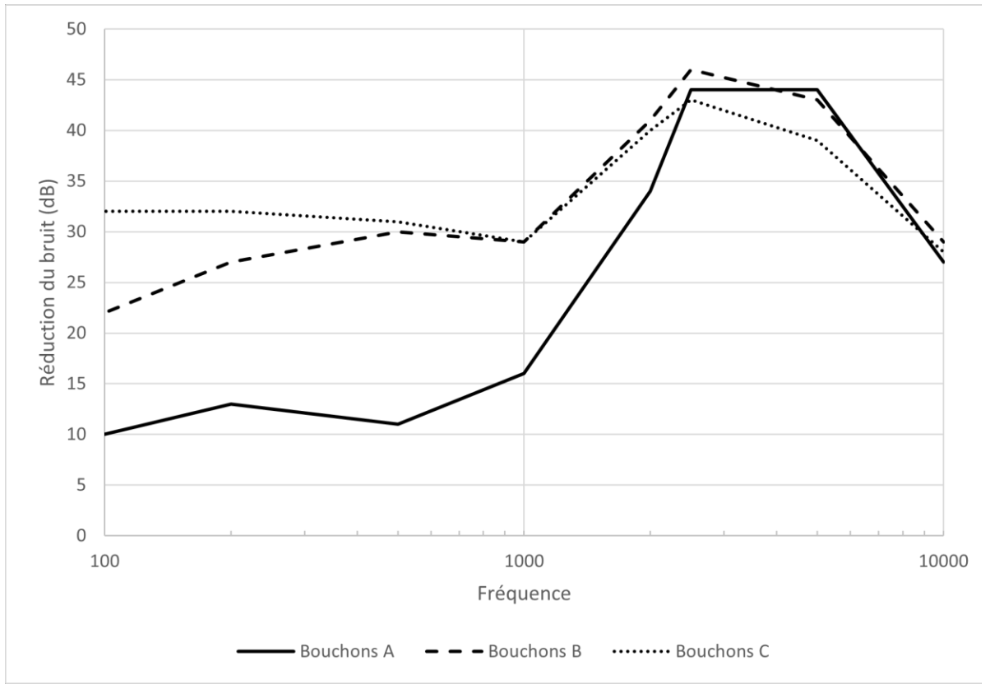

Le graphique du document 2 présente la réduction de bruit en fonction de la fréquence pour trois bouchons d’oreille en mousse réalisés dans des matériaux différents.

6 – Rédiger un court paragraphe argumenté expliquant quel type de bouchons d’oreille (A, B ou C) est le plus adapté pour se prémunir du bruit dans chacun des deux contextes précédents :

- Un environnement de travail bruyant.

- Une nuit de sommeil dans un environnement nocturne bruyant.

D’après le sujet : « dans un environnement de travail bruyant, il faut pouvoir se prémunir des bruits les plus agressifs pour l’oreille (situés principalement dans une bande de fréquence autour de 4 000 Hz) tout en restant disponible pour des échanges conversationnels (bande de fréquence de 80 Hz à 1 500 Hz). »

Les trois bouchons réduisent les bruits les plus agressifs pour l’oreille (situés principalement dans une bande de fréquence autour de 4 000 Hz).

Les bouchons B et C réduisent de manière significative le son des échanges conversationnels (bande de fréquence de 80 Hz à 1 500 Hz).

Les bouchons A réduisent peu le son des échanges conversationnels (bande de fréquence de 80 Hz à 1 500 Hz).

Ainsi, le bouchon A permet de se prémunir des bruits les plus agressifs pour l’oreille (situés principalement dans une bande de fréquence autour de 4 000 Hz) tout en restant disponible pour des échanges conversationnels (bande de fréquence de 80 Hz à 1 500 Hz).

Le plus adapté pour se prémunir du bruit dans un environnement de travail bruyant est le bouchon A.

D’après le sujet : « pour bien dormir dans un environnement nocturne bruyant, il est préférable de réduire l’ensemble des bruits.»

Les bouchons C réduisent l’ensemble des bruits.

Le plus adapté pour se prémunir du bruit dans une nuit de sommeil dans un environnement nocturne bruyant est le bouchon C.

Document 2 – Réduction du bruit par trois types de bouchons d’oreille

Source : D’après l’article « Les meilleurs bouchons d’oreilles pour mieux dormir » paru sur le site lemonde.fr