Sujet avec enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h12 – 12 points – Thème « La Terre, un astre singulier »

[latexpage]

On se propose de comprendre de quelle manière on peut connaître l’âge de la Terre.

Partie 1 – La radioactivité des roches, un outil de datation

Document 1 – Principe de la datation absolue

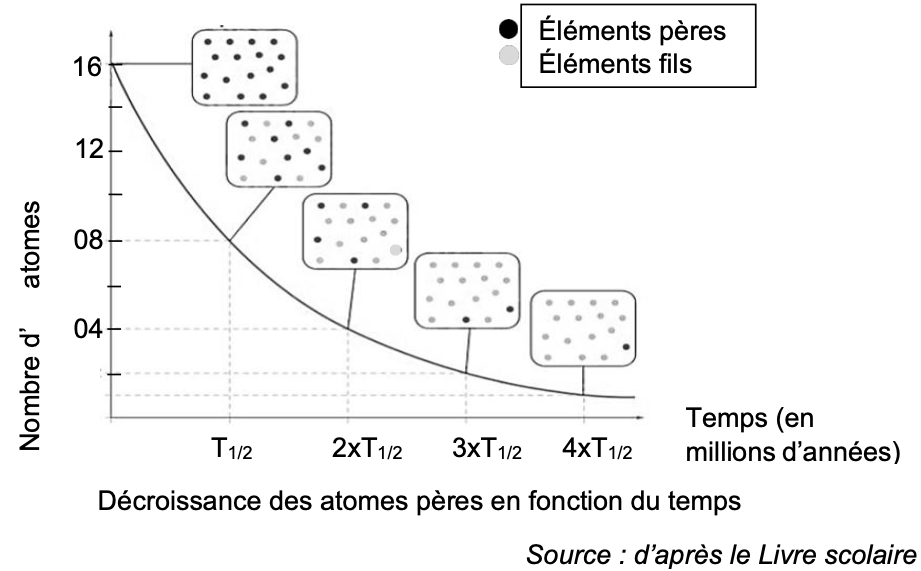

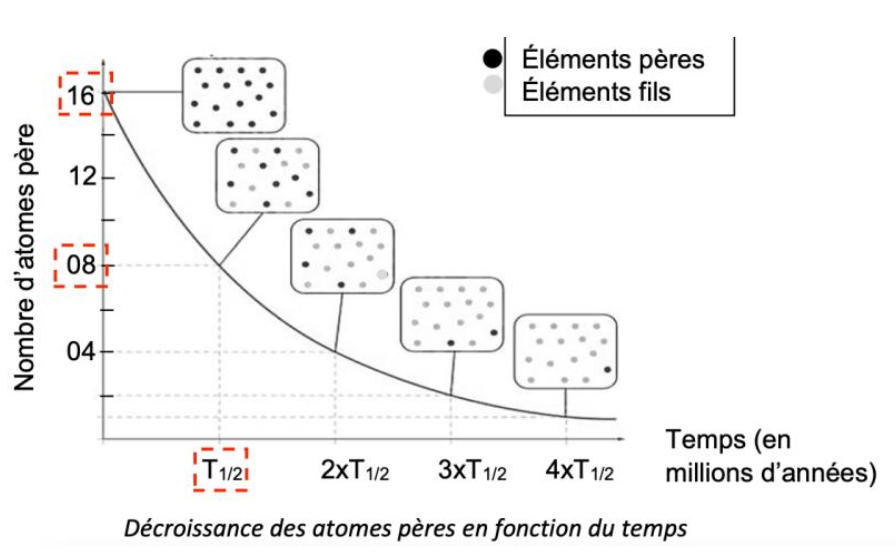

Pour dater de manière absolue les roches, on utilise le principe de décroissance radioactive : au cours du temps, des éléments pères radioactifs se désintègrent en éléments fils, comme représenté ci-dessous

1 – Le temps de demi-vie (ou période radioactive T1/2) correspond à la durée écoulée lorsqu’une certaine quantité d’éléments pères est désintégrée. À partir du graphique du document 1, dire quelle est la proportion d’éléments pères désintégrée à T1/2.

Le document 1 nous montre que, au départ il y a 16 atomes pères et qu’au bout d’une durée T1/2 il en reste 8.

Ainsi, la moitié (50%) des éléments pères sont désintégrée au bout d’une durée T1/2.

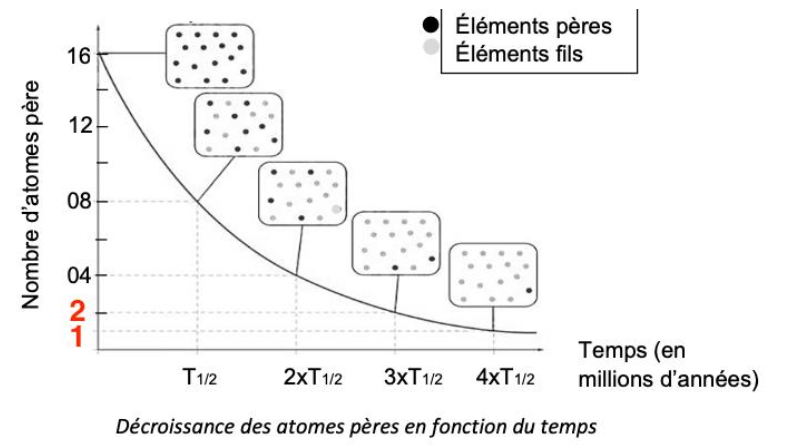

2 – Calculer le pourcentage d’éléments pères encore présents à t = 4xT1/2. Vous détaillerez votre calcul.

| Temps | Pourcentage d’éléments pères encore présents |

| Initialement : t =0 | 100 % |

| t= T1/2 | $\frac{100}{2}=50\ %$ |

| t= 2xT1/2 | $\frac{50}{2}=25\ %$ |

| t= 3xT1/2 | $\frac{25}{2}=12,5\ %$ |

| t= 4xT1/2 | $\frac{12,5}{2}=6,25\ %$ |

3 – À partir des données du document 1, dire si le taux de désintégration des éléments pères (nombre de noyaux pères disparaissant par unité de temps) est constant avec le temps.

Calculons le nombre de noyaux pères disparu à chaque durée T1/2 :

| Temps | Pourcentage d’éléments pères encore présents | Nombre d’éléments pères encore présents | Nombre de noyaux pères disparu |

| Initialement : t =0 | 100 % | 16 | |

| t= T1/2 | $\frac{100}{2}=50\ %$ | $\frac{16}{2}=8$ | 16-8=8 |

| t= 2xT1/2 | $\frac{50}{2}=25\ %$ | $\frac{8}{2}=4 $ | 8-4=4 |

| t= 3xT1/2 | $\frac{25}{2}=12,5\ %$ | $\frac{4}{2}=2 $ | 4-2=2 |

| t= 4xT1/2 | $\frac{12,5}{2}=6,25\ %$ | $\frac{2}{2}=1 $ | 2-1=1 |

Ainsi, le taux de désintégration des éléments pères (nombre de noyaux pères disparaissant par unité de temps) n’est pas constant avec le temps.

Partie 2 – Donner un âge à la Terre : datation sur les météorites et sur les roches terrestres

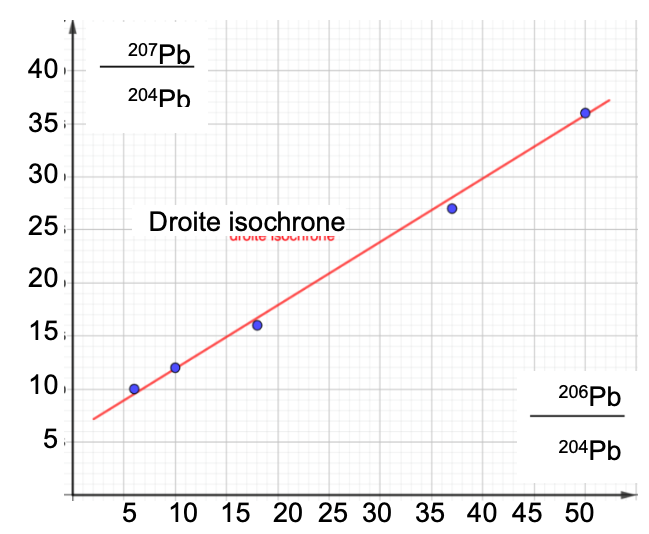

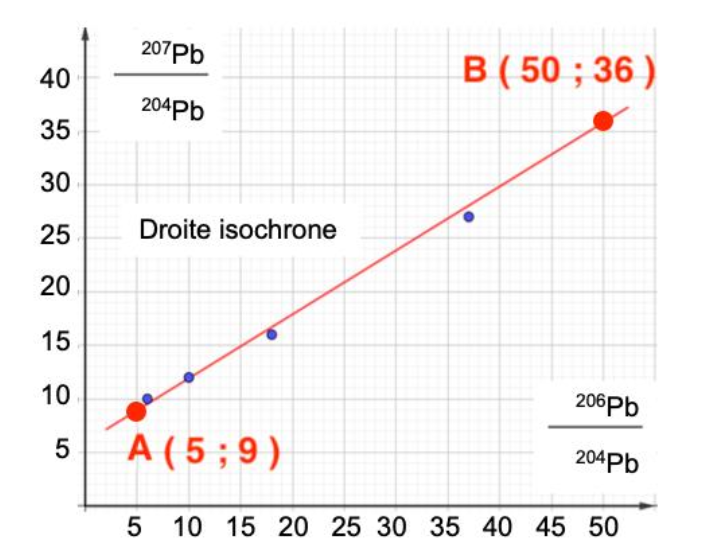

Pour donner un âge à la Terre, C. Patterson s’appuie sur le « modèle de formation par accrétion » qui admet que les météorites se sont formées en même temps que les planètes du système solaire. En 1955, C. Patterson, met au point une méthode de datation basée sur la mesure des rapports isotopiques du Plomb (Pb). Les deux éléments 207Pb et 206Pb sont issus de la désintégration de l’Uranium (U). L’isotope 204 du plomb est stable et va servir de référence.

Les rapports isotopiques mesurés sur des météorites permettent de tracer une droite nommée “isochrone”.

Document 2 – La méthode de Clair Patterson

La droite isochrone obtenue par C. Patterson est représentée ci-dessous. Les points correspondent aux rapports isotopiques mesurés sur des météorites. Ces points sont alignés sur une même droite car ils représentent des échantillons de même âge. Le coefficient directeur “m” de cette droite est directement lié à l’âge des météorites.

2a – La droite isoschrone de C. Patterson

Le coefficient directeur “m” est donné par la relation : $$m=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$$

avec A (xA;yA) et B (xB;yB) deux points appartenant à la droite.

Droite isochrone obtenue par Patterson sur des échantillons de météorites.

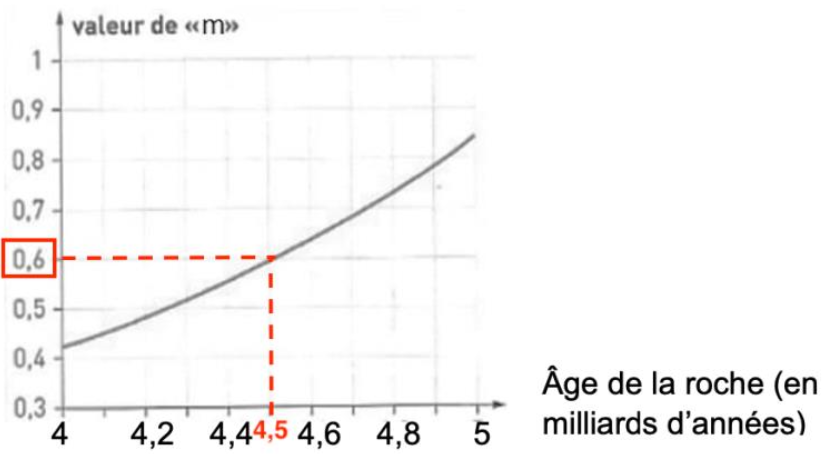

2b – Graphique représentant un géochronomètre

En utilisant le géochronomètre ci-dessous, il est possible de déterminer graphiquement l’âge d’une roche ou d’un ensemble de roches de même âge grâce à la valeur du coefficient directeur « m » de la droite isochrone.

Source : D’après http://acces.ens-lyon.fr/

4 – À partir du document 2, déterminer l’âge des météorites en appliquant la méthode de Patterson. Faire apparaître tous les calculs et les étapes du raisonnement.

Calculons le coefficient directeur “m” :

$$m=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$$

$$m=\frac{36-9}{50-5}$$

m=0,6

Utilisons le Graphique 2b pour déterminer l’âge des météorites en appliquant la méthode de Patterson :

Graphiquement pour m=0,6, l’âge de la roche est de 4,5 milliards d’années.

Document 3 – Comparaison de radiochronomètres isotopiques

On considère que les résultats obtenus par radiochronologie sont fiables pour des durées allant du millième de la demi-vie à dix fois celle-ci.

| Radiochronomètre Isotope père → Isotope fils | Demi-vie (T1/2) en années | |

| Méthode Azote – Béryllium | 14N → 10Be | 1.4 x 106 |

| Méthode Uranium – Plomb | 238U → 206Pb | 4.47 x 109 |

5 – À partir du document 3 et de vos connaissances, justifier l’emploi radiochronomètre isotopique de Patterson (méthode Uranium Plomb) plutôt qu’une autre méthode qui serait basée sur la désintégration radioactive du 14N.

D’après le document 3 : On considère que les résultats obtenus par radiochronologie sont fiables pour des durées allant du millième de la demi-vie à dix fois celle-ci.

Calculons l’intervalle de fiabilité des différentes méthodes :

| Méthode | Demi-vie (T1/2) en années | Millième de la demi-vie en années | Dix fois la demi-vie en années | Intervalle de fiabilité en années |

| Méthode Azote – Béryllium | $1,4 \times {10}^6$ | $1,4 \times{10}^6 \times\frac{1}{1000}=1,4 \times{10}^3$ | $1,4 \times {10}^6\times 10=1,4 \times {10}^7 $ | $1,4\times{10}^3<t<1,4\times{10}^7$ |

| Méthode Uranium – Plomb | $4,47 \times {10}^9$ | $4,47 \times {10}^9 \times \frac{1}{1000}=4,47 \times {10}^6 }$ | $4,47\times {10}^9\times 10=4,47\times {10}^{10}$ | $4,47 \times {10}^6<t<4,47 \times {10}^{10}$ |

L’âge de la roche est de 4,5 milliards d’années = 4,5×109 années.

Cette valeur est dans l’intervalle de fiabilité de la Méthode Uranium – Plomb mais pas dans celle de la Méthode Azote – Béryllium.

C’est pourquoi on utilise le radiochronomètre isotopique de Patterson (méthode Uranium Plomb) plutôt qu’une autre méthode qui serait basée sur la désintégration radioactive du 14N.

Document 4 – Zircon de Jack Hills en Australie, daté à 4.4 Milliards d’années

La plupart des roches terrestres anciennes ont disparu à cause de l’érosion et de la tectonique des plaques. Quelques-uns des minéraux qu’elles contiennent, appelés zircons, présentent une résistance importante. Les zircons sont les plus anciens minéraux retrouvés sur Terre.

Source : FuturaSciences

6 – Comparer l’âge du zircon de Jack Hills avec l’âge de la Terre établi grâce à la méthode de Patterson, puis expliquer en quoi il est plus fiable de dater la formation de la Terre à l’aide de mesures réalisées sur des météorites plutôt qu’en utilisant des roches terrestres.

D’après le document 4 – Zircon de Jack Hills en Australie, daté à 4.4 Milliards d’années et l’âge de la Terre l’âge de la Terre établi grâce à la méthode de Patterson est de 4,5 Milliards d’années. Ces deux valeurs sont très proches.

D’après le document 4 La plupart des roches terrestres anciennes ont disparu. C’est pourquoi il est plus fiable de dater la formation de la Terre à l’aide de mesures réalisées sur des météorites plutôt qu’en utilisant des roches terrestres.

Partie 3 – Histoire de l’âge de la Terre

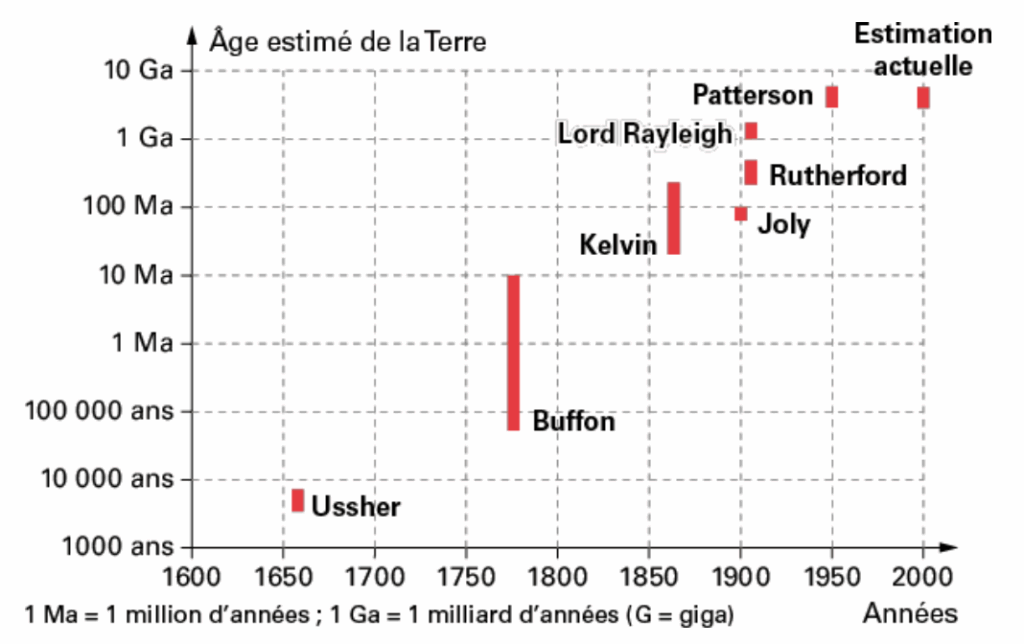

Document 5 – âge estimé de la Terre en fonction des années

Le graphique ci-dessous représente les âges donnés à la Terre par quelques auteurs au cours de notre Histoire.

Source : Le livre scolaire

7 – En utilisant les données du document 4 et vos connaissances, commentez brièvement la proposition suivante : « les théories scientifiques ne sont que des théories, elles peuvent toujours changer ». Préciser en particulier comment la communauté scientifique procède pour valider une théorie.

La proposition « les théories scientifiques ne sont que des théories, elles peuvent toujours changer » souligne une caractéristique fondamentale de la science : sa capacité à évoluer en fonction des nouvelles découvertes et des avancées de la recherche.

Les théories scientifiques sont des modèles basés sur des observations, des expériences et des analyses. Elles sont sujettes à révision et à modification lorsque de nouvelles preuves émergent.

La validation d’une théorie scientifique se fait par un processus rigoureux de validation et de réplication. La communauté scientifique utilise des méthodes expérimentales, des observations et des tests pour vérifier la validité d’une théorie.

Si une théorie résiste à ces tests et est capable d’expliquer de manière cohérente le phénomène observé, elle est acceptée comme valide. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle est considérée comme définitivement vraie. Elle demeure toujours ouverte à être remise en question ou améliorée avec de nouvelles découvertes.

Le document 5 en est un exemple : l’âge de la Terre donné par la communauté scientifique a évolué au cours du temps.