Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « Une longue histoire de la matière »

[latexpage]

La silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux (quartz, etc.) et de nombreuses roches (sable, grès, granite, etc.). Le verre désigne un solide non cristallin (amorphe). Sa composition chimique contient une part importante de silice.

Partie 1 – La silice : une structure amorphe ou cristalline

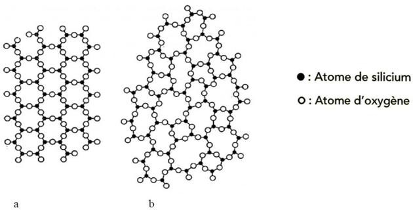

Document 1 – Modèles moléculaires de deux structures en coupe de la silice

Source : d’après CHAGUETMI, Salem (2010), Élaboration et caractérisation de nouveaux verres de fluorohafnates de strontium et de phosphosulfates. Université

Mohamed Khider Biskra

1. La figure du document 1 montre deux structures possibles de la silice. L’une est dite cristalline, l’autre amorphe (verre). Parmi les représentations a et b, préciser laquelle correspond à une structure cristalline. Justifier votre choix.

Les cristaux sont des édifices chimiques possédant une structure en trois dimensions parfaitement ordonnées. La structure cristalline est donc la a.

À partir de deux échantillons identiques de silice liquide, on peut obtenir soit un verre, soit un cristal selon la vitesse de refroidissement.

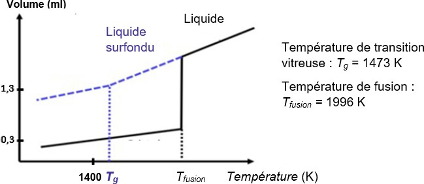

Document 2 – Évolution du volume d’un échantillon de silice lors du changement d’état

Graphique de l’évolution du volume d’un échantillon de 5g de silice en fonction de la température. La courbe relative au cristal est en trait continu ; elle correspond à la vitesse de refroidissement la plus faible. La courbe relative au verre est un trait discontinu ; elle correspond à la vitesse de refroidissement la plus forte.

2. La masse volumique du cristal est de ρcristal = 2,648 g.mL-1 et celle du verre est ρverre = 2,196 g.mL-1 .Calculer le volume du verre et du cristal pour une masse de 5 g.

$$\rho=\frac{m}{V}$$

$$\rho \times V=m$$

$$V=\frac{m}{\rho}$$

Volume du verre pour une masse de 5 g :

$$V_{verre}=\frac{m}{\rho_{verre}}$$

$$V_{verre}=\frac{5}{2,196}$$

$$V_{verre}=2,277\ mL$$

Volume du cristal pour une masse de 5 g :

$$V_{cristal}=\frac{m}{\rho_{cristal}}$$

$$V_{cristal}=\frac{5}{2,648}$$

$$V_{cristal}=1,888\ mL$$

3. Déterminer, en justifiant, si vos résultats sont cohérents avec le graphique du document 2.

D’après le document 2, la partie cristal correspond à la partie basse de la courbe, alors que la partie verre

correspond à la partie haute de la courbe.

Ainsi, nos résultats sont cohérents avec le graphique du document 2.

4. Indiquer entre le verre et le cristal, quelle structure s’obtient par le refroidissement le plus lent. Donner une autre condition qui peut conditionner l’apparition d’un verre ou d’un cristal.

D’après le texte du document 2, La courbe relative au cristal est en trait continu ; elle correspond à la vitesse de refroidissement la plus faible. La courbe relative au verre est un trait discontinu ; elle correspond à la vitesse de refroidissement la plus forte.

Ainsi, le cristal s’obtient avec le refroidissement le plus lent et le verre avec le refroidissement le plus rapide.

Une autre condition pour conditionner l’apparition du verre ou du cristal est la pression.

Partie 2 – Formation du verre en contexte géologique

Les basaltes et les gabbros sont des roches magmatiques qui se forment dans plusieurs contextes géologiques, notamment au niveau des dorsales océaniques.

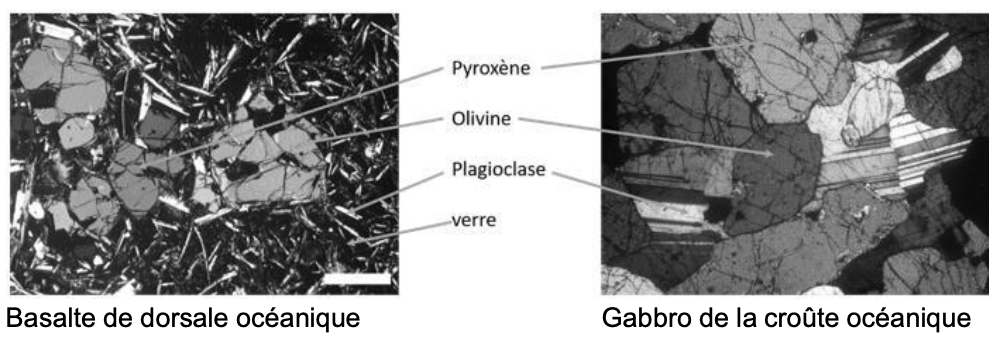

Document 3 – Structures du basalte et du gabbro

Photographies de lames minces de roches observées au microscope en lumière polarisée et analysée (grossissement x40).

Source : http://www.ipgp.fr/fr Catherine Mével

Source : Banque Nationale de photo en SVT-Lyon http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php

5. Ranger par ordre d’échelle croissante les 5 termes suivants : roche, atome, cristal, maille, minéral. Quels termes mobiliser pour décrire les photographies du document 3 ?

Par ordre d’échelle croissante on a : Atome < maille < cristal < minéral < roche

Pour décrire les photographies du document 3 :

- Pour les titres des photographies : le gabbro et le basalte sont des roches

- Pour les flèches qui légendes les photos, Pyroxène, olivine et plagioclase sont des minéraux.

6. Comparer la structure cristalline de ces deux échantillons de roches, puis, à partir des informations précédentes, proposer une explication des différences observées.

D’après le document 3, en observant les images, on voit que le gabbro présente des cristaux plus gros que le basalte (à gauche). De plus le basalte contient aussi du verre.

Or l’apparition du verre est un signe de refroidissement rapide

On peut dire que le gabbro s’est refroidi plus lentement que le basalte. C’est la vitesse de refroidissement qui explique la différence entre ces deux roches magmatiques.

Partie 3 – La datation des basaltes

La datation des basaltes peut faire appel à une méthode de datation radiochronologique appelé « méthode rubidium – strontium (Rb-Sr) ». Cette méthode se base sur la mesure des rapports $\frac{{_{38}^{87}}Sr}{{_{38}^{86}}Sr}$ et $\frac{{_{37}^{87}}Rb}{{_{38}^{86}}Sr}$.

7 – Parmi les noyaux de ${_{37}^{87}}Rb$, de ${_{38}^{87}}Sr$ et de ${_{38}^{86}}Sr$ seul le noyau de ${_{37}^{87}}Rb$ est dit radioactif. Définir ce terme.

Un atome radioactif est un atome dont le noyau est instable et se désintègre spontanément en émettant des radiations.

8 – Définir le terme de « demi-vie » puis indiquer le nombre de noyau de ${_{37}^{87}}Rb$ restants au bout de 3 demi-vies sur un échantillon initial de 1000 noyaux.

La demi-vie est la durée au cours de laquelle la moitié des atomes de l’échantillon initial a disparu par désintégration.

Méthode 1 :

| Temps | Nombre d’atomes présents |

| Initialement : t =0 | 1 000 |

| t= T1/2 | $\frac{1\ 000}{2}=500$ |

| t= 2xT1/2 | $\frac{500}{2}=250$ |

| t= 3xT1/2 | $\frac{250}{2}=125$ |

Méthode 2 :

À chaque demi vie, la moitié des noyaux se sont désintégrés. Au bout de n demi vie il reste :

$$N=\frac{N_0}{2^n}$$

Au bout de 3 fois la demi-vie :

$$N=\frac{N_0}{2^3}$$

$$N=\frac{1\ 000}{2^3}$$

N=125

Au bout de trois demi-vies, il reste 125 atomes radioactifs.