Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « Son, musique et audition »

[latexpage]

En septembre 1910, la Symphonie n°8 de Gustav Mahler fut jouée pour la première fois. Elle est aussi appelée la « Symphonie des Mille » car ce sont 1029 personnes, musiciens ou chanteurs, qui y participent.

Partie 1 – Accorder les instruments

Dès son entrée sur scène, un violoniste, appelé premier violon solo, a pour rôle d’accorder les instruments à cordes composant l’orchestre. Pour cela, il demande au hautbois de jouer un 𝑙𝑎3 dont la fréquence fondamentale est 440 Hz. Il peut ainsi accorder sa propre corde du 𝑙𝑎, puis c’est lui qui donne le 𝑙𝑎 aux autres instruments à cordes. Lorsque tout l’orchestre est accordé, le chef d’orchestre apparaît.

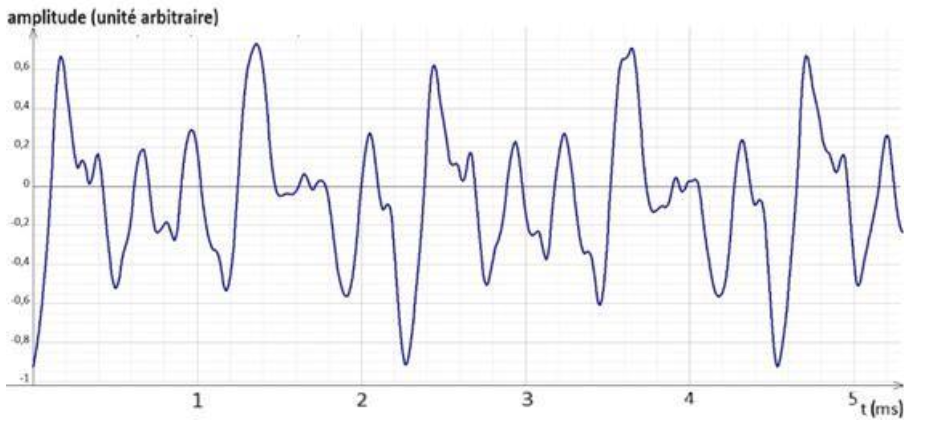

Document 1 – Signal du son émis par la corde du 𝒍𝒂 d’un violon

1 – Justifier que le son obtenu est un son composé.

Le son obtenu n’est pas sinusoïdal : c’est un son composé.

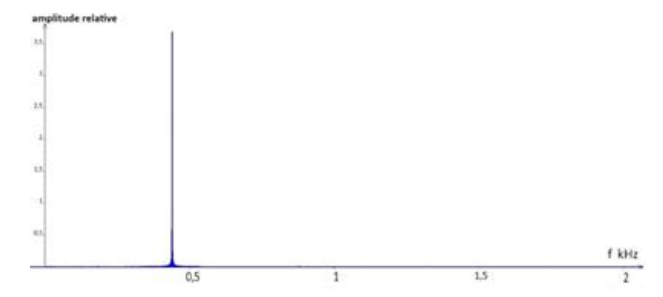

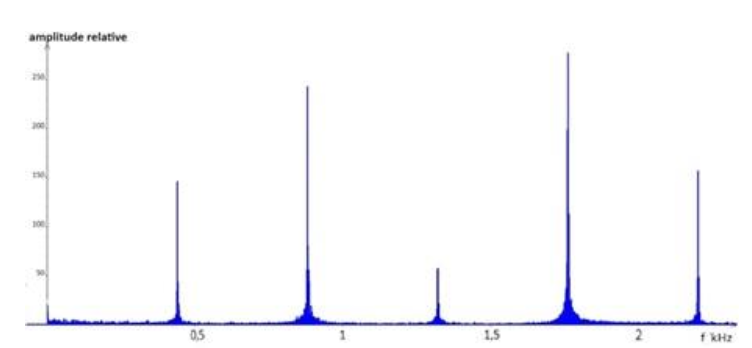

Document 2 – Spectres de Fourier de deux sons correspondants à des 𝒍𝒂𝟑

Spectre 1 :

Spectre 2 :

2 – Indiquer quel spectre de Fourier du document 2 correspond au 𝑙𝑎3 du premier violon solo. Justifier la réponse.

La note La3 de fréquence fondamentale 440 Hz.

Les deux spectres présentent des sons de fréquence fondamentale 440 Hz.

Cependant, le spectre 1 est le spectre d’un son pur car il n’y a qu’une fréquence et le spectre 2 est le spectre d’un son composé car il y a plusieurs fréquences.

La note La3 du premier violon solo est un son composé.

Ainsi, le spectre 2 de Fourier du document 2 correspond au La3 du premier violon solo.

Un autre violoniste de l’orchestre n’ayant pas encore accordé son instrument joue la corde du 𝑙𝑎3 et trouve le son plus grave que celui émis par le premier violon solo.

Document 3 – Fréquence du son émis par une corde

La fréquence fondamentale 𝑓 (en Hz) de la note jouée par une corde dépend de la longueur 𝐿 (en m) de la corde, de la force de tension 𝐹 (en N) et de la masse linéique 𝜇 (en kg. m−3) de la corde. Elle se calcule avec la relation suivante :

$$f=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.

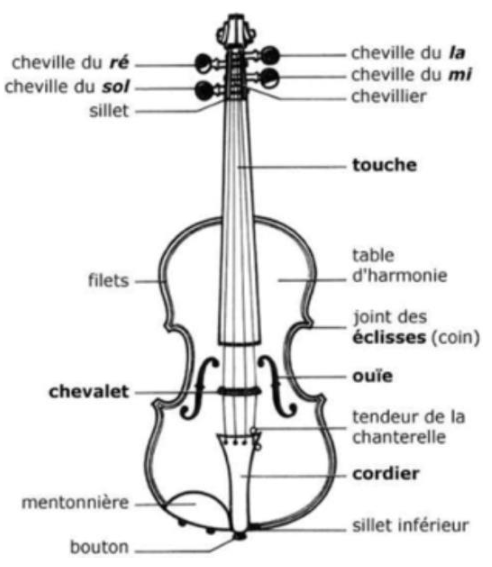

Document 4 – Accorder un violon

Pour accorder un violon, le violoniste tourne les chevilles qui tendent ou détendent les cordes.

Source : Concours général des Lycées, session 2020, Physique-chimie classe de terminale générale

3 – D’après les documents 3 et 4, expliquer comment doit procéder le violoniste pour accorder la corde en question. Justifier la réponse.

L’autre violoniste trouve le son plus grave que celui émis par le premier violon solo.

Or un son grave à une fréquence faible. Il doit donc augmenter la fréquence.

D’après le document 3 : $$f=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Il ne va pas changer la longueur de corde L ou la masse linéique 𝜇 car il faudrait changer la corde. Il doit donc adapter F la force de tension.

D’après cette relation, lorsque F augmente, f augmente également.

Pour augmenter la fréquence f du son de son violon, il faut augmenter F la force de tension de la corde.

Ainsi, il doit serrer la cheville du la.

Document 5 – Intensité sonore et niveau d’intensité sonore

L’intensité sonore I (en W. m−2) correspond à la puissance sonore par unité de surface.

On caractérise plus souvent un son par son niveau d’intensité sonore 𝐿 (en dB) :

$$L=10 \times log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

avec 𝐼0 = 10−12 W. m−2 l’intensité sonore de référence à partir de laquelle un son est audible pour l’oreille humaine.

Un spectateur est placé à une certaine distance de l’orchestre. Lors du final de la symphonie de Mahler, la quasi-totalité des instrumentistes et chanteurs sont en action pendant quelques minutes. On fera l’approximation que l’intensité sonore des différents instruments et chanteurs est la même au niveau où est situé le spectateur et vaut 𝐼1 = 1,0 × 10−6 W. m−2.

4 – Déterminer l’intensité sonore 𝐼1000 du son émis par les 1000 musiciens lors du final. On rappelle que les intensités sonores s’ajoutent.

Les intensités sonores s’ajoutent :

$$I_{1000}=1000 \times I_1$$

$$I_{1000}=1000 \times 1,0 \times {10}^{-6}$$

$$I_{1000}=1,0 \times {10}^{-3}\ W.m^{-2}$$

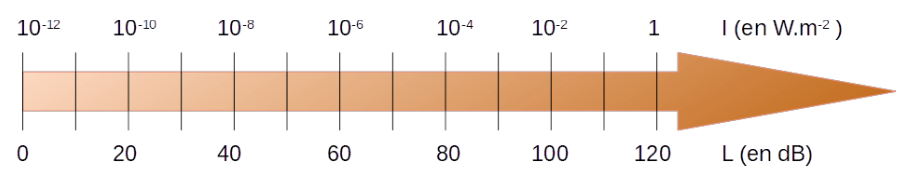

Document 6 – Échelles d’intensité sonore I et de niveau d’intensité sonore L

5 – Déterminer le niveau d’intensité sonore 𝐿1000 pour le spectateur.

$$L=10 \times log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$L_{1000}=10 \times log\left(\frac{I_{1000}}{I_0}\right)$$

$$L_{1000}=10 \times log\left(\frac{1,0 \times {10}^{-3}}{{10}^{-12}}\right)$$

$$L_{1000}=90\ dB$$

Partie 2 – Santé auditive

Une dosimétrie du bruit a été effectuée lors d’un concert de Mahler. Elle révèle que certaines places dans l’orchestre sont particulièrement bruyantes, dépassant fréquemment les 110 dB. Parmi ces places, devant les grosses caisses se trouvent des joueurs de trombone (les trombonistes) dont un qui déclare une perte d’audition. Un dépistage auditif lui est proposé par un médecin.

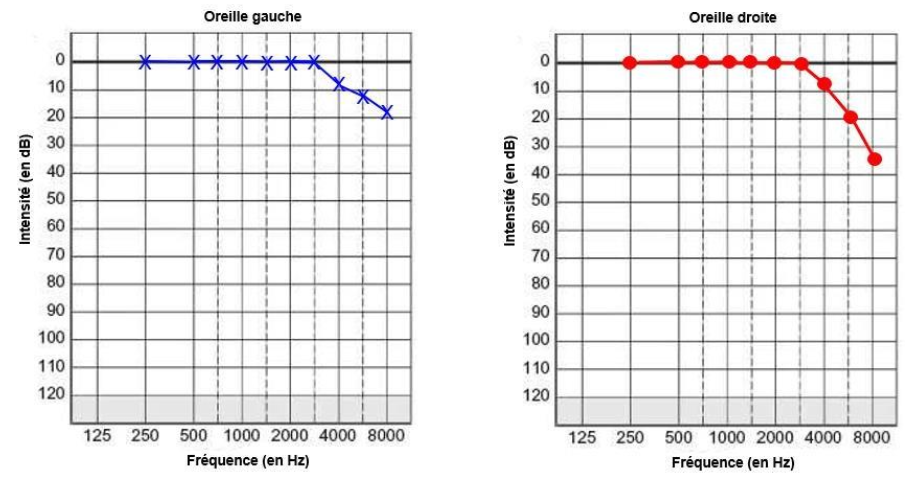

Document 7 – La réalisation des audiogrammes du tromboniste

Pour caractériser le niveau de surdité du musicien, on réalise un audiogramme indépendamment sur chaque oreille : le médecin fait écouter au patient certains sons via un casque. Les différents sons sont d’abord joués à très faible volume (faibles décibels), puis augmentés au fur et à mesure. On réalise différentes mesures pour des sons graves (faible fréquence) et des sons aigus (haute fréquence).

Le médecin repère précisément la fréquence et l’intensité du son le plus bas que le patient peut percevoir, ce qui lui permet de tracer les courbes ci-dessous, en comparant avec un patient sain.

Les deux graphiques suivants représentent les pertes auditives des oreilles du joueur de trombone (dB) en fonction de la fréquence du son (Hz).

Source : d’après la clinique du son

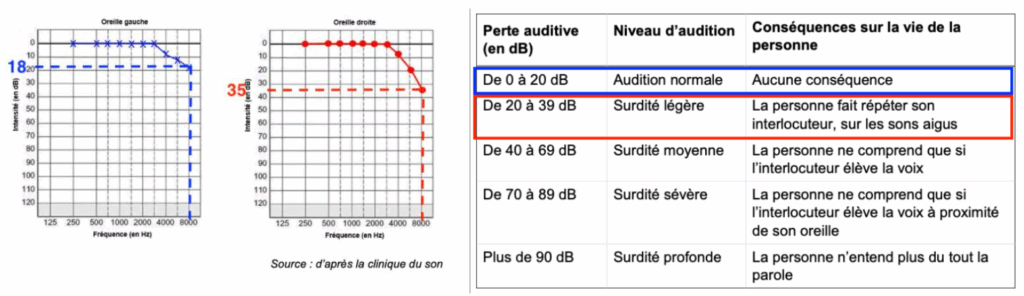

Document 8 – Les différents niveaux de surdité

La surdité est calculée en décibels (dB) de perte auditive.

| Perte auditive (en dB) | Niveau d’audition | Conséquences sur la vie de la personne |

| De 0 à 20 dB | Audition normale | Aucune conséquence |

| De 20 à 39 dB | Surdité légère | La personne fait répéter son interlocuteur, sur les sons aigus |

| De 40 à 69 dB | Surdité moyenne | La personne ne comprend que si l’interlocuteur élève la voix |

| De 70 à 89 dB | Surdité sévère | La personne ne comprend que si l’interlocuteur élève la voix à proximité de son oreille |

| Plus de 90 dB | Surdité profonde | La personne n’entend plus du tout la parole |

Source : https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/themes/perte-acuite-auditive/definition-causes

6 – À l’aide des informations des documents 7 et 8, caractériser le niveau de surdité des oreilles du tromboniste. Une réponse argumentée est attendue.

L’oreille gauche présente une perte maximale de 18 dB pour la fréquence de 8000 Hz. D’après le document 8, le tromboniste présente une audition normale.

L’oreille droite présente une perte maximale de 35 dB pour la fréquence de 8000 Hz. D’après le document 8, le tromboniste présente une surdité légère.

Ainsi, le tromboniste présente une surdité légère.

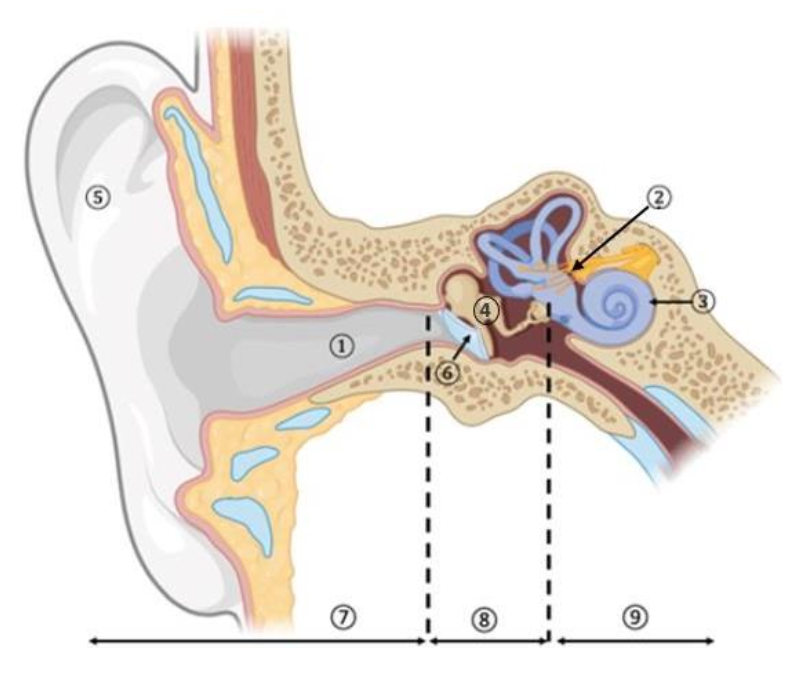

Document 9 – Schéma de l’anatomie de l’oreille humaine

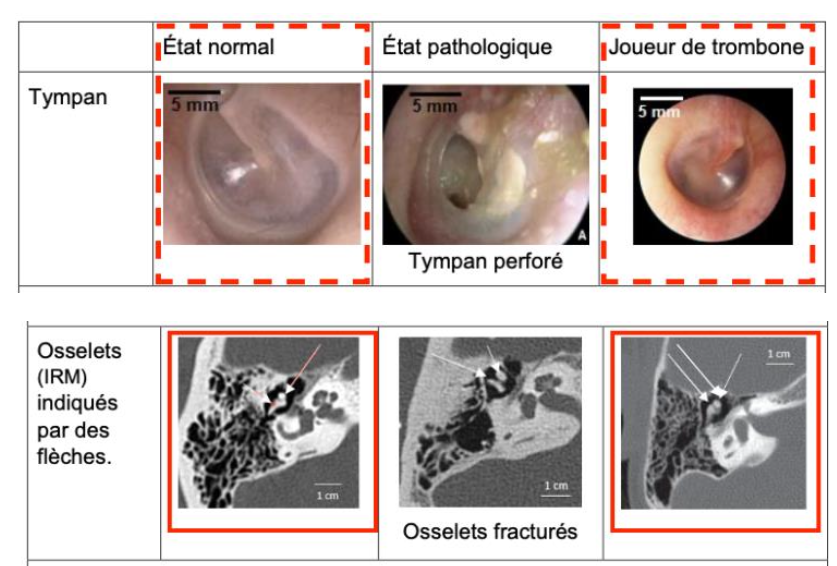

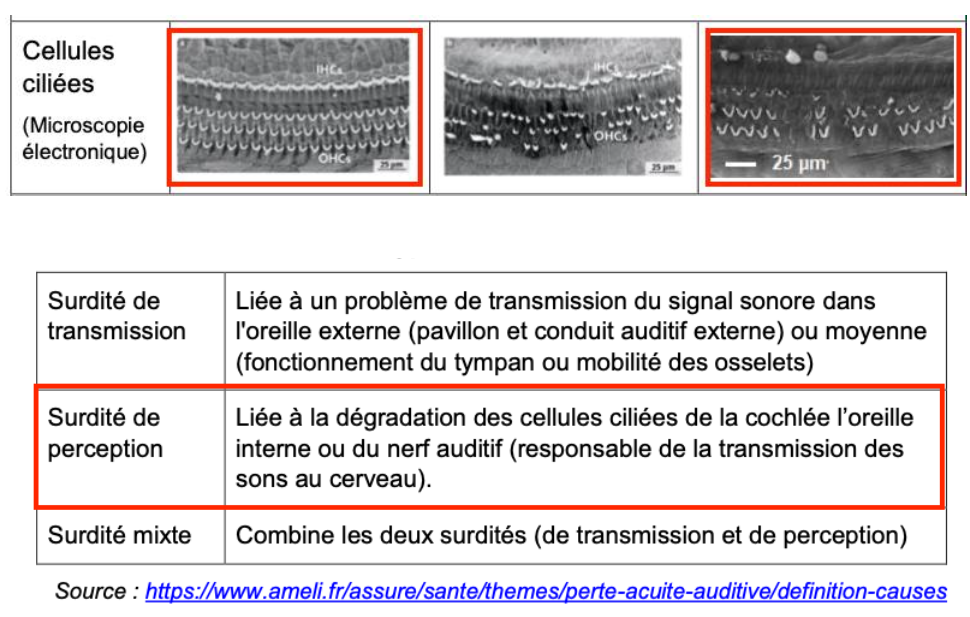

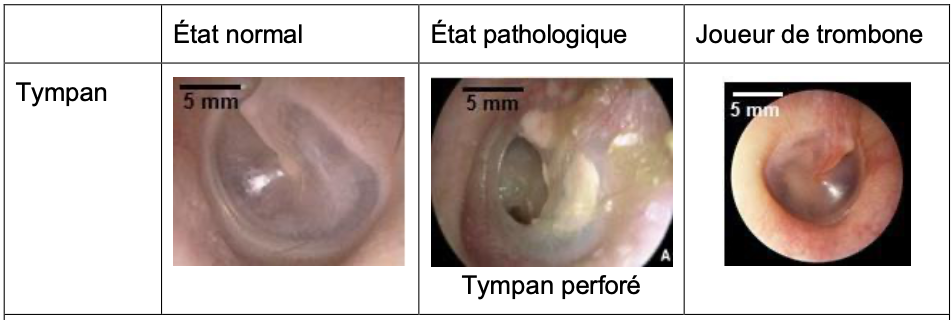

L’audition fait intervenir différents organes. L’exposition à un bruit important, qu’il soit prolongé ou bref, peut conduire à différentes pathologies : une perforation du tympan, une fracture des osselets, une détérioration des cellules ciliées, une connexion entre les cellules nerveuses défectueuse, …

7 – Nommer les éléments 2, 3, 4 et 6 du document 9 qui interviennent successivement dans la transmission des vibrations sonores au niveau de l’oreille en les classant par ordre d’intervention successif.

2 : Nerf auditif

3 : Cochlée

4 : Osselets

6 : Tympan

Ordre d’intervention successif : 6 : Tympan – 4 : Osselets – 3 : Cochlée – 2 : Nerf auditif

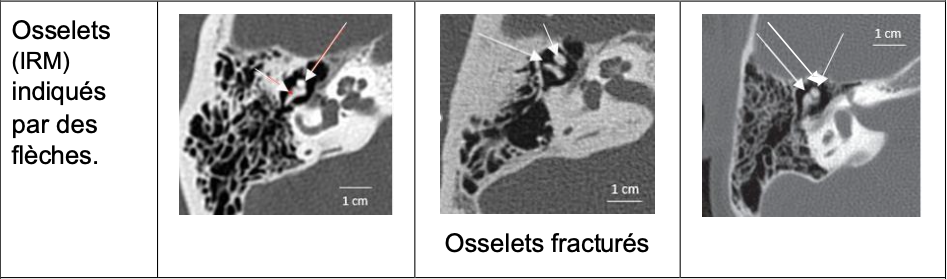

8 – Utiliser les informations des documents 10 et 11 suivants pour expliquer l’origine de la baisse d’audition du musicien et déterminer son type de surdité.

Document 10 : le tympan du joueur de trombone est entier, sans trou, il n’est pas perforé.

Document 10 : les osselets du joueur de trombone ne sont pas fracturés.

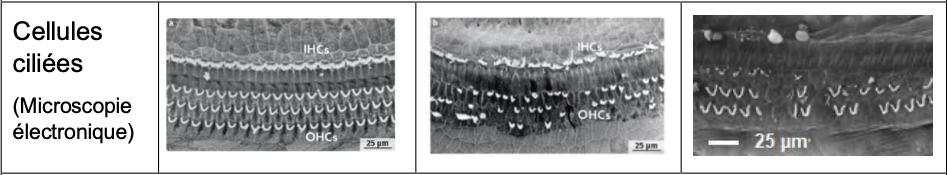

Document 10 : les cellules ciliées du joueur de trombone sont moins nombreuses que celle d’une oreille normale.

D’après le document 11, le joueur de trombone à une surdité de perception car elle est Liée à la dégradation des cellules ciliées de la cochlée l’oreille interne

Document 10 – Données anatomiques sur les pathologies de l’audition

Sources : https://orlpoitiers.fr/wp-content/uploads/2013/03/tympan.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/ TM_RIGHT_NORMAL.jpg/1200px-TM_RIGHT_NORMAL.jpg

Sources : https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs13244-011-0126-z/MediaObjects/13244_2011_126_Fig21_HTML.gif radiopaedia.orgfoodmedicaleponyms.com

Sources : https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqgH6oONbjQr_7aw8SBUAKtxTpf8p- n1UPEr6al5pjDjExx0gxG-SlswWfHjymty0iRBM&usqp=CAUhttps://www.coopacou.com/fichiers/ACOUPHENE/pertes-auditives-CCI-CCE.png

Document 11 – Les différents types de surdité

| Surdité de transmission | Liée à un problème de transmission du signal sonore dans l’oreille externe (pavillon et conduit auditif externe) ou moyenne (fonctionnement du tympan ou mobilité des osselets) |

| Surdité de perception | Liée à la dégradation des cellules ciliées de la cochlée l’oreille interne ou du nerf auditif (responsable de la transmission des sons au cerveau). |

| Surdité mixte | Combine les deux surdités (de transmission et de perception) |

Source : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/perte-acuite-auditive/definition-causes