Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « Une longue histoire de la matière »

[latexpage]

Partie 1 – Étude des cristaux d’argent et de chlorure d’argent

L’argent est connu depuis des millénaires. Son utilisation dans l’industrie s’est fortement développée au XXe siècle notamment avec l’invention de la photographie. L’objectif de cet exercice est de comprendre comment ses propriétés lui confère un rôle central dans la photographie.

Données :

Masse d’un atome d’argent : 𝑚𝐴𝑔 = 1,79 × 10−25 kg.

L’angström (Å) est une unité de longueur : 1 Å = 10-10 m.

Document 1 – Description de la maille élémentaire du cristal d’argent

L’argent est l’élément chimique de numéro atomique Z = 47 et de symbole Ag. À l’état métallique, il est blanc, très brillant, malléable et ductile (c’est-à-dire qu’il peut être étiré sans se rompre).

À l’état microscopique, l’argent métallique solide est organisé selon un réseau cubique à faces centrées.

Photographie de cristaux d’argent

Une maille cubique à face centrées est représentée par :

un atome sur chaque sommet de la maille ;

un atome au centre de chacune des faces de la maille.

Une maille cubique à faces centrées contient l’équivalent de 4 atomes d’argent.

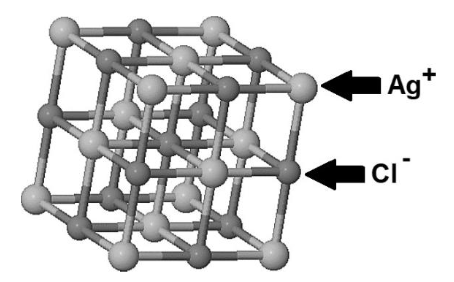

Document 2 – Le cristal de chlorure d’argent AgCl

Le chlorure d’argent, AgCl, présente une structure similaire au chlorure de sodium. NaCl. Le cristal de chlorure d’argent est un composé chimique blanc solide largement utilisé en photographie.

Ag+ : ion argent

Cl– : ion chlorure

Représentation d’une maille élémentaire de chlorure d’argent AgCl(s)

1 – Justifier l’utilisation du terme de « cristal » pour caractériser les structures de l’argent et du chlorure d’argent à l’état solide.

Le terme « cristal » est utilisé pour l’argent et le chlorure d’argent à l’état solide car leurs atomes sont arrangés dans un réseau régulier et répétitif, formant une structure cristalline bien définie.

L’argent métallique solide est organisé selon un réseau cubique à faces centrées (document 1).

Les ions chlorure et argent sont arrangés dans un réseau régulier et répétitif (schéma du document 2).

2 – Nommer une autre organisation de la matière solide au niveau microscopique que l’organisation cristalline. En donner un exemple.

Une autre organisation de la matière solide au niveau microscopique est l’organisation amorphe. Un exemple est le verre, qui ne possède pas de structure cristalline régulière et répétitive.

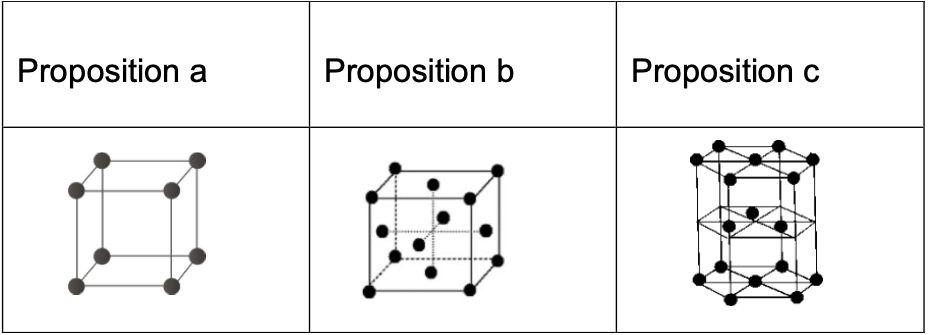

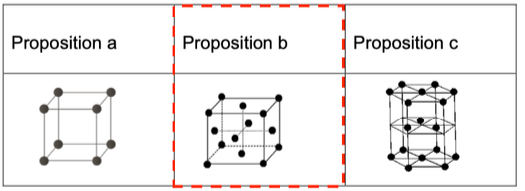

3 – En utilisant le document 1, choisir, parmi les trois propositions suivantes, celle qui permet de décrire correctement la maille élémentaire associée au cristal d’argent. Justifier votre réponse.

L’argent métallique solide est organisé selon un réseau cubique à faces centrées (document 1).

Ce qui correspond à l’organisation de la proposition b.

4 – Calculer la masse volumique du cristal d’argent en kg. m−3. On rappelle que la masse volumique d’un cristal est égale au rapport de la masse totale des atomes d’argent contenus dans une maille par le volume de cette maille.

Donnée : volume de la maille cubique d’argent Vmaille =6,89 × 10−29 m3:

$$\rho=\frac{m_{maille}}{V_{maille}}$$

Or $$m_{maille}=N \times m_{Ag}$$

Une maille cubique à faces centrées contient l’équivalent de 4 atomes d’argent (document 1)

D’ou

$$\rho=\frac{N \times m_{Ag}}{V_{maille}}$$

$$\rho=\frac{4 \times 1,79{ \times 10}^{-25}}{6,89{ \times 10}^{-29}}$$

$$\rho=10\ 392\ kg.m^{-3}$$

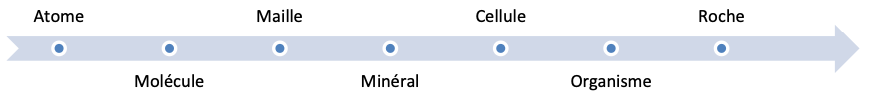

5 – Placer sur un axe horizontal, par ordre croissant de taille, les entités suivantes : maille, atome, organisme, cellule, molécule, roche, minéral.

Partie 2 – Photographie et sciences

Introduction

Nicéphore Niépce est un ingénieur français qui a contribué à l’invention de la photographie au XIXe siècle.

Jusqu’alors, les chambres obscures n’étaient utilisées que comme instrument à dessiner. Elles étaient constituées de boîtes percées d’un trou muni d’une lentille projetant sur le fond, l’image renversée de la vue extérieure. Niépce se lance alors dans des recherches sur la fixation des images projetées au fond des chambres obscures.

Pour ses premières expériences, Nicéphore Niépce dispose au fond d’une chambre obscure des feuilles de papier enduites de sels d’argent, connus pour noircir sous l’action de la lumière. Il obtient alors en mai 1816, la première reproduction d’une image de la nature : une vue depuis sa fenêtre. Il s’agit d’un négatif et l’image ne reste pas fixée car, en pleine lumière, le papier continue de se noircir complètement. Il appelle ces images des « rétines ».

Reconstitution d’une « rétine » de chlorure d’argent (négatif)

Reconstitution d’une « rétine » de chlorure d’argent (négatif)

Photographie réalisée à partir d’une réplique de l’appareil de Niépce

Source : https://photo-museum.org/fr/anciens-procedes-maison-nicephore-niepce/

Document 3 – Principe de fonctionnement de la photographie argentique

La photographie argentique repose sur le principe de l’utilisation d’un film photosensible. Ce film est généralement composé d’une couche de chlorure d’argent obtenu grâce à une réaction chimique entre le chlorure de sodium NaCl et le nitrate d’argent AgNO3.

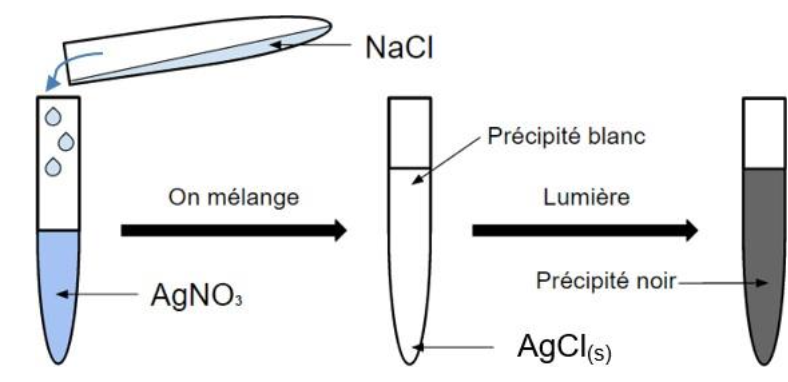

Schéma d’une expérience mettant en évidence le caractère photosensible du chlorure d’argent

Lorsque le chlorure d’argent est exposé à la lumière, l’énergie lumineuse permet d’arracher les électrons des ions chlorure et ceux-ci sont transférés aux ions argent qui se transforment alors en atomes d’argent et donnent des nuances de brun (précipité noir).

Source : https://tpeimageanimee2016.wordpress.com/2016/01/02/la-photographie-argentique/

6 – Proposer une explication au terme « photosensible » associé au chlorure d’argent.

Lorsque le chlorure d’argent est exposé à la lumière, l’énergie lumineuse provoque des réactions chimiques dans le chlorure d’argent, transformant les ions argent en atomes d’argent et créant un précipité noir.

Le terme « photosensible » associé au chlorure d’argent signifie que ce composé réagit à la lumière.

7 – Sur les premières « rétines » prises par Niépce (voir introduction), préciser si les zones qui ont été les plus éclairées apparaissent plus sombres ou plus claires que les autres. Justifier votre réponse.

Sur les premières « rétines » prises par Niépce, les zones les plus éclairées apparaissent plus sombres que les autres. Cela s’explique par le fait que sur les zones les plus exposées, le chlorure d’argent réagi en créant un précipité noir, alors que les zones moins éclairées restent plus claires car le chlorure d’argent n’a pas réagi.

Au cours de leurs activités de production du savoir, les scientifiques mettent en œuvre un certain nombre de pratiques. L’observation est une des pratiques de la démarche scientifique.

8 – À l’aide des documents et de vos connaissances, expliquer en quoi la photographie est une technique qui peut être utile à la mise en œuvre d’une démarche scientifique.

La photographie est une technique essentielle pour la démarche scientifique en raison de sa capacité à capturer et conserver des observations visuelles de manière précise et détaillée.

Elle permet aux scientifiques de documenter des phénomènes, des expériences et des résultats de manière objective, fournissant des preuves visuelles reproductibles et vérifiables.

Ainsi, la photographie enrichit l’observation en sciences, en offrant un outil puissant pour la documentation, l’analyse et la diffusion des connaissances.