Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « Une longue histoire de la matière »

[latexpage]

Un accident nucléaire peut engendrer un rejet d’éléments radioactifs dans l’atmosphère parmi lesquels notamment de l’iode radioactif, l’iode 131 (131I). Respiré ou avalé, l’iode se fixe sur la glande thyroïde. Or s’il est radioactif, il augmente le risque de cancer de cet organe. En cas d’accident nucléaire, pour prévenir cette contamination radioactive de la thyroïde, des comprimés d’iode 127 (127I), isotope stable, sont distribués à la population.

Partie 1 – L’utilisation de l’iode au niveau de la thyroïde

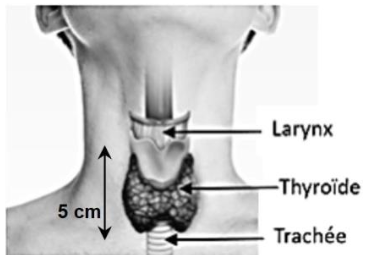

La thyroïde est un organe qui se situe au niveau du cou, en avant de la trachée. Elle est le siège de la synthèse des hormones thyroïdiennes qui jouent un rôle sur plusieurs fonctions de l’organisme et notamment celles liées au métabolisme.

Le document 1 suivant fournit des éléments utiles.

1 – Classer par ordre de grandeur croissant de leur taille : cellules thyroïdiennes, ion iodure et thyroïde. Justifier votre réponse.

Un ion à la taille d’un atome.

Les cellules sont composées de molécules.

La thyroïde est composée de cellules.

Ainsi, en termes de taille croissante, le classement est le suivant : Ion iodure < Cellules thyroïdiennes < Thyroïde.

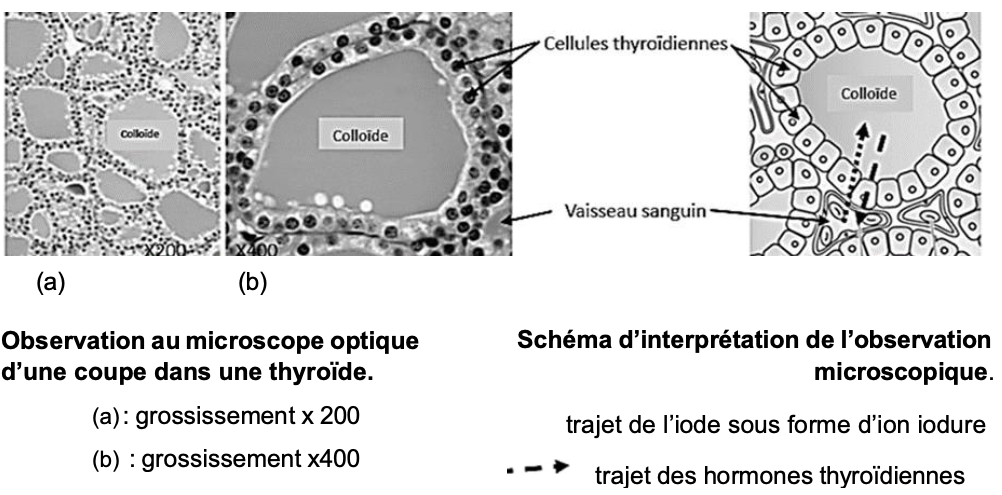

Document 1 – Structure de la thyroïde à différentes échelles et transport de l’iode

Localisation anatomique de la thyroïde

Les cellules thyroïdiennes captent dans le sang l’iode, sous forme d’ions iodure. L’iode pénètre alors dans le cytoplasme des cellules thyroïdiennes puis dans la colloïde, où il est utilisé pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Ces hormones, stockées dans la colloïde, sont ensuite libérées par les cellules thyroïdiennes dans les capillaires sanguins et rejoignent la circulation générale.

Source : D’après Indexsanté, vivopathophysiology, doctorlib.info

Partie 2 – Protection de la thyroïde en cas d’exposition à l’iode radioactif

Document 2 – Le traitement préventif par l’iode stable en cas d’accident nucléaire

Les catégories de la population les plus sensibles aux effets de l’iode radioactif sont les femmes enceintes et les enfants dont la thyroïde est encore en formation.

La prise orale de comprimés d’iode stable isotope 127 (127I) est l’une des mesures que peuvent prendre les autorités en cas d’accident nucléaire pour protéger les populations les plus sensibles notamment. La thyroïde absorbe l’iode stable de ce médicament jusqu’à saturation, ce qui l’empêche d’absorber l’iode radioactif rejeté dans l’environnement lors de l’accident.

Pour une action optimale, la préconisation est une ingestion d’1 comprimé entre 24 h avant et 2 h après l’exposition à l’iode radioactif.

On constate parfois les effets secondaires suivants : goût métallique en bouche, nausées, vomissements, […]. Plus rarement, chez les personnes de plus de 40 ans, une prise prolongée peut entraîner un dérèglement du fonctionnement de la thyroïde.

Source : D’après Guide de directives pour la planification et la réponse aux situations d’urgence nucléaire ou radiologique, IRSN (= Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)

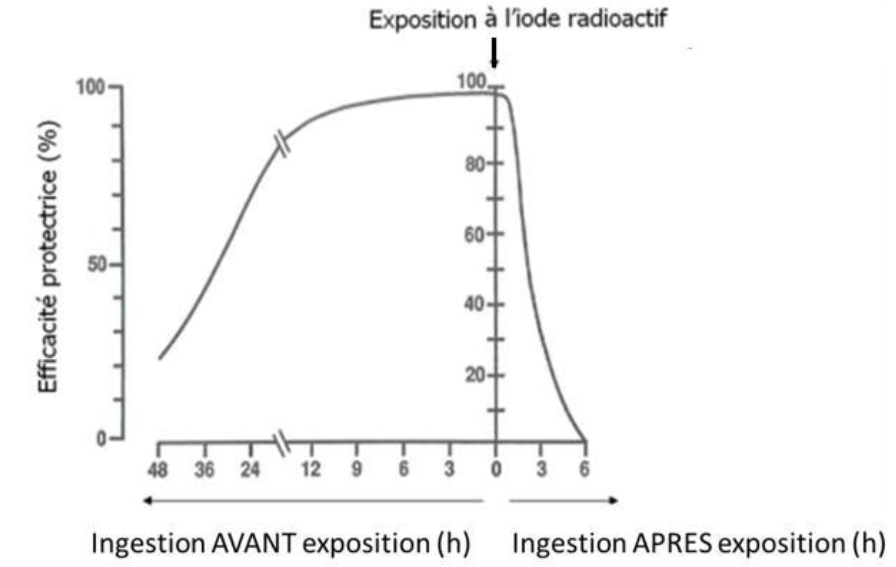

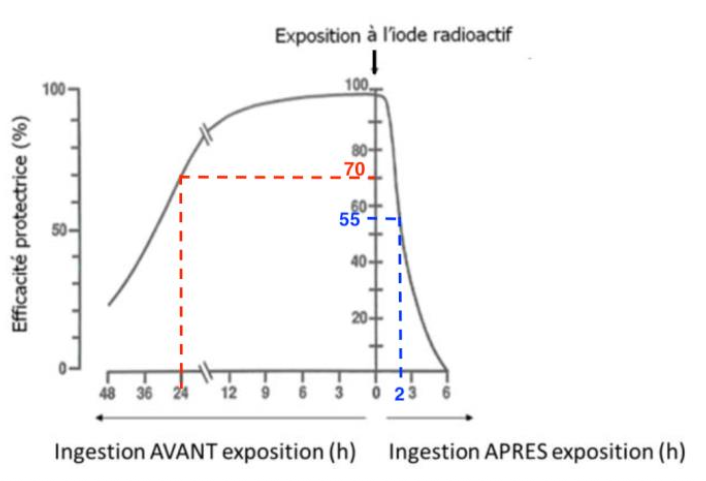

Document 3 – Étude en laboratoire de l’efficacité du traitement en fonction de l’instant de l’ingestion d’iode stable

Le graphique ci-dessous montre le résultat d’une étude effectuée en laboratoire. L’expérience clinique permet de mesurer l’efficacité protectrice de l’ingestion d’iode stable selon le moment de cette ingestion par rapport à l’instant d’exposition aiguë de courte durée à de l’iode radioactif. 100 % d’efficacité protectrice correspond à une saturation totale de la thyroïde par l’iode stable.

Efficacité protectrice en pourcentage par rapport à la saturation totale de la thyroïde en fonction du moment de l’ingestion du comprimé d’iode stable

Sources : D’après Accidents nucléaires et protection de la thyroïde par l’iode stable. Agence fédérale de Contrôle nucléaire Bruxelles, Belgique et d’après Becker 1988

2 – Au regard des résultats de l’étude expérimentale du document 3, discuter de la pertinence ou non de la préconisation indiquée dans le document 2, dans le cas d’un risque nucléaire.

La préconisation est une ingestion d’1 comprimé entre 24 h avant et 2 h après l’exposition à l’iode radioactif.

Pour une ingestion 24 h avant l’exposition à l’iode radioactif, l’efficacité protectrice est de 70%.

Pour une ingestion 2 h après l’exposition à l’iode radioactif, l’efficacité protectrice est de 55%.

L’efficacité n’est pas maximale avec ces préconisations.

Ainsi, au regard des résultats de l’étude expérimentale du document 3, la préconisation indiquée dans le document 2, dans le cas d’un risque nucléaire n’est pas pertinente.

3 – En utilisant l’ensemble des informations issues des documents, rédiger un paragraphe argumenté expliquant l’intérêt de ce traitement à l’iode stable, en cas d’accident nucléaire, pour prévenir l’apparition d’un cancer de la thyroïde.

Lorsqu’une centrale nucléaire émet de l’iode radioactif, ce dernier peut se fixer sur la glande thyroïdienne, entraînant des dommages cellulaires et augmentant le risque de cancer.

L’iode stable, en saturant la glande thyroïdienne, empêche l’absorption de l’iode radioactif car il est sursaturé en iode et ne peut plus en absorber.

Cette saturation réduit le risque de cancer en minimisant l’incorporation d’iode radioactif, qui pourrait autrement entraîner des mutations et une prolifération cellulaire incontrôlée. Ainsi, la prophylaxie à l’iode stable est une mesure cruciale pour protéger la santé thyroïdienne en situation de contamination radioactive.

En cas d’accident nucléaire, l’iode stable est administré pour prévenir l’apparition de cancers de la thyroïde, car il bloque l’absorption de l’iode radioactif.

Partie 3 – L’iode 131

L’iode 131 (131I) est l’isotope de l’iode dont le noyau est constitué de 53 protons et de 78 neutrons.

4 – L’équation de la transformation de l’iode radioactif en xénon, est : ${_{53}^{131}}I\longrightarrow{_{54}^{131}}Xe+{_-1^0}e$.

Recopier la proposition exacte parmi les 3 suivantes : cette transformation est

- une fusion nucléaire

- une désintégration béta–

- une fission nucléaire

une désintégration béta– : car elle libère un électron.

5 – Rappeler la définition de la demi-vie d’un noyau radioactif.

La demi-vie d’un noyau radioactif est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux présents dans un échantillon se désintègrent.

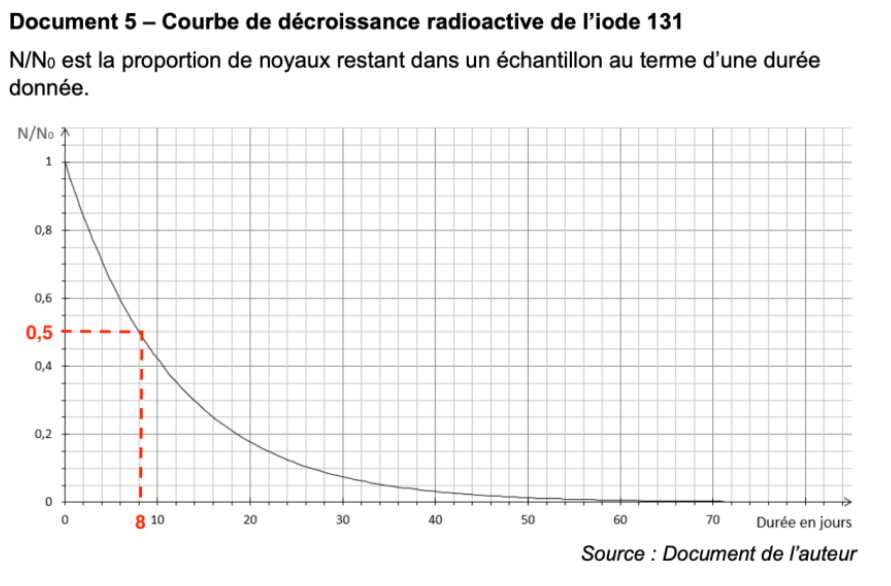

6 – À l’aide du document 5 page suivante, déterminer la demi-vie de l’iode 131.

Graphiquement, la demi-vie de l’iode 131 est de 8 jours.

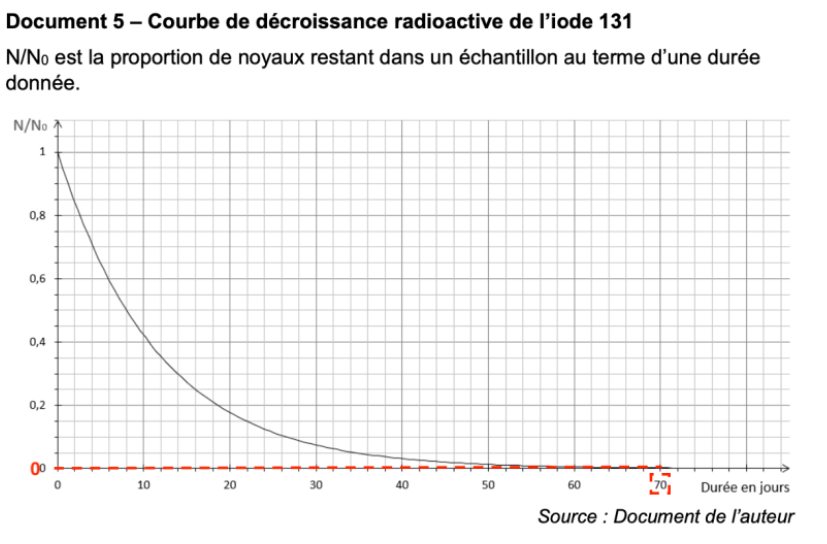

7 – À l’aide de la réponse précédente, justifier qu’il est inutile de prendre des comprimés d’iode en cas de déplacement dans une région ayant connu un accident nucléaire il y a plus de 10 ans (Tchernobyl 1986, Fukushima 2011).

Graphiquement, au bout de 70 jours, tout l’iode 131 s’est désintégré.

L’iode 131, avec une demi-vie de 8 jours, devient négligeable après environ 10 demi-vies, soit 80 jours.

Après plus de 10 ans, pratiquement tout l’iode 131 s’est désintégré, rendant inutile la prise de comprimés d’iode dans une région ayant connu un accident nucléaire il y a plus de 10 ans, comme Tchernobyl en 1986 ou Fukushima en 2011.

Document 5 – Courbe de décroissance radioactive de l’iode 131

N/N0 est la proportion de noyaux restant dans un échantillon au terme d’une durée donnée.

Source : Document de l’auteur