Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « Une longue histoire de la matière »

[latexpage]

L’objectif de cet exercice est d’étudier la structure cristalline de l’or puis de comprendre en quoi l’exploitation de l’or peut favoriser le développement de troubles neurologiques dans les populations humaines.

Partie 1 – La structure d’un minerai aurifère

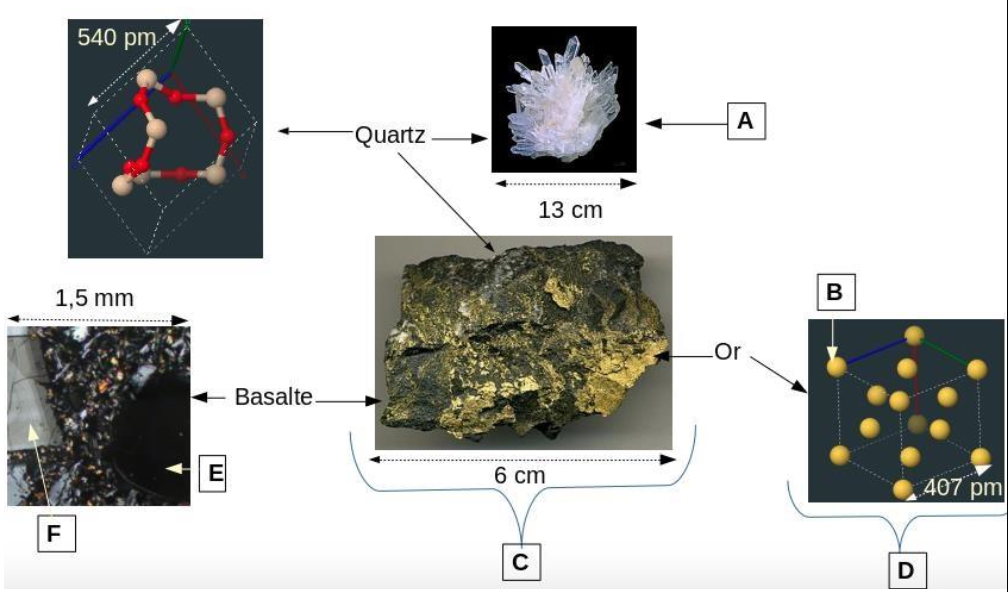

La région d’Ontario au Canada présente de nombreuses mines et notamment des mines d’or, dont la mine Red Lake. C’est de cette mine qu’a été extrait le minerai ci- dessous. Ce minerai est un basalte tholéiitique métamorphisé, dans lequel sont inclus du quartz et de l’or.

D’après https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Lake_Mine

Document 1 – Morceau de minerai extrait dans la mine Red Lake (6,6 cm pour son diamètre le plus large) et modélisation de sa composition

Sources : d’après Wikipedia.org, Libmol.org et http://www.macromicrophoto.fr/petrography

1 – En vous aidant des propositions ci-dessous et en effectuant un choix, associer la légende adéquate à chacune des lettres A, B, C et D du document 1.

- maille

- atome

- cristal

- molécule

- cellule

- roche

A : Cristal

B : Atome

C : Roche

D : Maille

2 – Dans ce minerai, identifier la ou les parties cristallines et la ou les parties amorphes parmi les éléments A à F. Justifiez votre réponse à l’aide du document 1 et de vos connaissances.

Un matériau cristallin est un solide dans lequel les atomes ou les molécules sont arrangés de manière ordonnée et périodique, formant un réseau régulier qui se répète dans toutes les directions.

Un matériau amorphe est un solide dont les atomes ou les molécules ne sont pas arrangés de manière ordonnée et répétitive. En d’autres termes, il ne possède pas de structure cristalline définie et régulière.

A : Cristallin

B : Ni l’un ni l’autre

C : Amorphe

D : Cristallin

E : Amorphe

F : Cristallin

3 – Pour séparer l’or des autres éléments après broyage on peut utiliser leur différence de masse volumique. À l’aide du tableau ci-dessous, justifier qu’une fois en poudre, l’or peut être séparé du quartz. On rappelle la formule permettant de calculer la masse volumique 𝜌 à partir de la masse 𝑚 et du volume 𝑉 de l’échantillon :

$$\rho=\frac{m}{V}$$

Calculons la masse volumique de l’or et du quartz :

$$\rho_{or}=\frac{m_{or}}{V_{or}}$$

$$\rho_{or}=\frac{1,3\times{10}^{-24}}{6,7\times{10}^{-29}}$$

$$\rho_{or}=19\ 402\ kg.m^{-3}$$

$$\rho_{quartz}=\frac{m_{quartz}}{V_{quartz}}$$

$$\rho_{quartz}=\frac{3,0\times{10}^{-25}}{1,3\times{10}^{-28}}$$

$$\rho_{quartz}=2307\ kg.m^{-3}$$

L’or et du quartz ont des masses volumiques très différentes. Ainsi, une fois en poudre, l’or peut être séparé du quartz

Document 2 – Les mailles du quartz et de l’or

| Quartz | Or | |

| Formule | SiO2 | Au |

| Forme de la maille | Hexagonale | Cubique |

| Masse de la maille | 3,0. 10−25 kg | 1,3. 10−24 kg |

| Volume de la maille | 1,3. 10−28 m3 | 6,7. 10−29 m3 |

Partie 2 – Conséquences sanitaires de l’exploitation d’or

L’extraction de l’or nécessite d’utiliser de grandes quantités de cyanure et de mercure. Chez les adultes, les effets d’une exposition importante au mercure se remarquent par des symptômes affectant le système nerveux : des tremblements et des pertes de capacités sensorielles, avec notamment la perte de coordination entre les cellules musculaires et nerveuses, des troubles de la mémoire, et des déficiences intellectuelles. Le mercure est considéré par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme l’un des dix produits chimiques ou groupes de produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique.

Document 3 – Les effets du méthylmercure sur les êtres vivants

Le cyanure et le mercure, utilisés sans précaution pour l’extraction de l’or, contaminent les sols et les nappes phréatiques à jamais. Même après la fermeture des mines, les gravats traités au cyanure génèrent pendant des décennies des acides sulfuriques toxiques.

Le mercure peut se transformer dans l’environnement en méthylmercure. Ce méthylmercure tend à s’accumuler dans les eaux et dans les espèces aquatiques. […]

Le méthylmercure a la capacité de provoquer une réaction chimique dégradant les [molécules de] phospholipides qui constituent la membrane plasmique. Le méthylmercure peut pénétrer dans la cellule à travers ces membranes et peut se fixer sur certains organites notamment les mitochondries, et sur des protéines cytoplasmiques, dont le fonctionnement est alors altéré. Les cellules nerveuses sont particulièrement touchées.

Source : D’après Segall H.J., Wood J.M.(1974). Reaction of methyl mercury with plasmalogens suggests a mechanism for neurotoxicity of metal-alkyls. Nature, 248 : 456-8

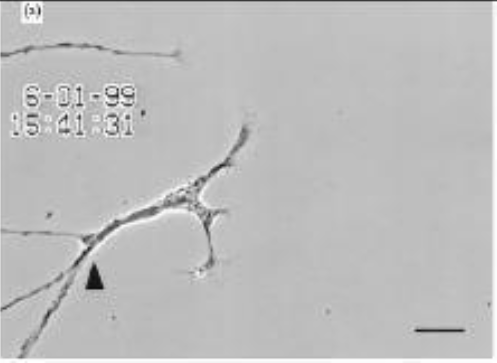

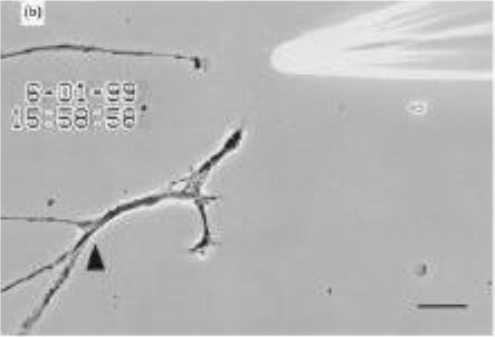

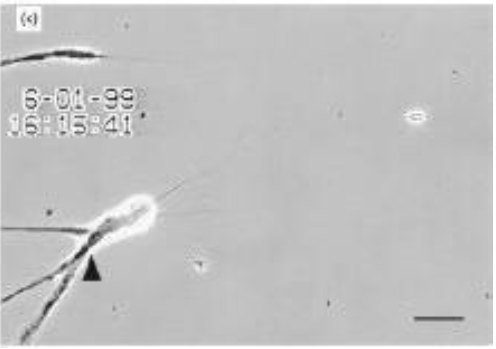

Document 4 – Suivi microscopique de la croissance de cellules nerveuses dans différentes conditions (sans et avec exposition au méthylmercure)

La même cellule nerveuse est suivie, dans différentes conditions environnementales.

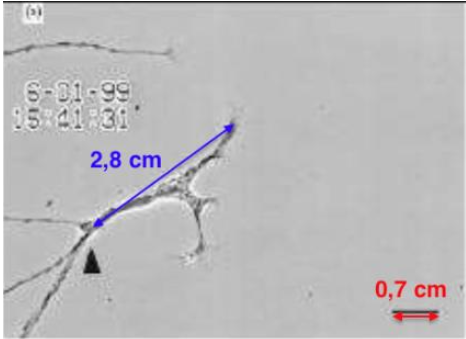

a – Avant exposition au méthylmercure.

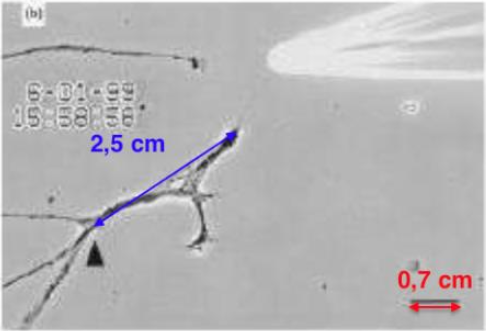

b– Après une exposition de 10 minutes au méthylmercure.

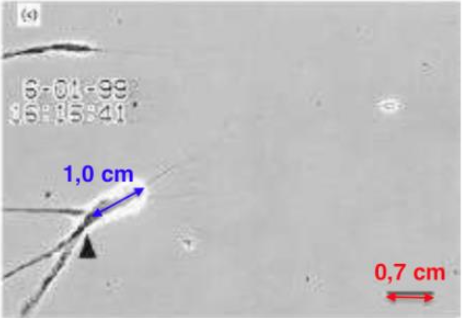

c – Après une exposition de 40 minutes au méthylmercure.

La barre d’échelle visible en bas à droite des photographies mesure 30 µm. La flèche noire permet de comparer un même point sur chaque image.

Source : D’après Retrograde degeneration of neurite […] in vitro exposure to mercury, Christopher C. W., Leong et al. – NeuroReport – Décembre 2000

4 – À partir de l’exploitation des documents et de vos connaissances :

4-a- Sur votre copie, indiquer dans la liste ci-dessous le ou les éléments des différentes échelles de l’organisme qui sont altérées par le méthylmercure.

Justifier.

- atome

- molécule

- organite

- cellule

- organisme

D’après le document 2 : Le méthyl-mercure a la capacité de provoquer une réaction chimique dégradant les phospholipides de la membrane plasmique. Le méthyl-mercure peut pénétrer dans la cellule à travers ces membranes et peut se fixer sur certains organites notamment les mitochondries, et sur des protéines cytoplasmiques, dont le fonctionnement est alors altéré. Les cellules nerveuses sont particulièrement touchées.

a. atome : Non altérée. Le méthylmercure n’affecte pas directement les atomes car il n’altère pas la structure atomique.

b. molécule : Altérée. Le texte indique que le méthylmercure peut provoquer une réaction chimique dégradant les molécules de phospholipides, qui sont des composants essentiels des membranes plasmiques des cellules

c. organite : Altérée. Le méthylmercure peut pénétrer dans la cellule et se fixer sur des organites, notamment les mitochondries. Cela entraîne une altération de leur fonctionnement

d. cellule : Altérée. Les cellules sont directement touchées par le méthylmercure.

e. organisme : Altérée. L’effet toxique du méthylmercure sur les cellules nerveuses, peuvent entraîner des troubles neurologiques graves.

4-b- Rappeler le rôle de la membrane plasmique dans le fonctionnement cellulaire normal, puis expliquer comment le méthylmercure le modifie et provoque les symptômes nerveux présentés par les individus fortement exposés au mercure. Une réponse argumentée structurée est attendue. Elle ne doit pas excéder une page.

La membrane plasmique est une structure fondamentale qui enveloppe chaque cellule, agissant comme une barrière semi-perméable. Elle joue plusieurs rôles dans le fonctionnement cellulaire normal :

- Elle sépare le milieu interne de la cellule de son environnement externe, offrant une protection contre les agents pathogènes et les substances nocives.

- La membrane plasmique régule le passage des nutriments, des ions et des déchets grâce à des protéines membranaires spécifiques et des mécanismes tels que la diffusion, l’osmose et le transport actif.

- Elle contient des récepteurs qui détectent et répondent aux signaux chimiques provenant d’autres cellules, permettant ainsi la communication et la coordination des réponses cellulaires.

Avant exposition au méthyl-mercure

| Schéma | Réel |

| 0,7 cm | 30 μm |

| 2,8 cm | L |

$$L=\frac{2,8\times30}{0,7}=120\mu m$$

La cellule nerveuse mesure 120 μm (entre la flèche noire et l’extrémité).

Avant exposition au méthyl-mercure, la cellule nerveuse mesure 120μm (entre la flèche noire et l’extrémité).

Après une exposition de 10 minutes au méthyl-mercure

| Schéma | Réel |

| 0,7 cm | 30 μm |

| 2,5 cm | L’ |

$$L\prime=\frac{2,5\times30}{0,7}=107\ \mu m$$

Après une exposition de 10 minutes au méthyl-mercure, la cellule nerveuse mesure 107 μm (entre la flèche noire et l’extrémité).

Après une exposition de 40 minutes au méthyl-mercure

| Schéma | Réel |

| 0,7 cm | 30 μm |

| 1,0 cm | L ‘ ‘ |

$$L\prime\prime=\frac{1,0\times30}{0,7}=43\ \mu m$$

Après une exposition de 40 minutes au méthyl-mercure, la cellule nerveuse mesure 43 μm (entre la flèche noire et l’extrémité).

L’exposition au mercure provoque donc des lésions aux cellules nerveuses.

D’après le Document 2. : Le méthyl-mercure dégrade les phospholipides de la membrane plasmique, pénètre dans la cellule et se fixe sur certains organites notamment les mitochondries, et sur des protéines cytoplasmiques. Les cellules nerveuses sont particulièrement touchées.

Les cellules nerveuses sont particulièrement sensibles aux dommages causés par le méthylmercure. La perturbation des membranes et des fonctions cellulaires altère la transmission des signaux nerveux, ce qui peut entraîner des symptômes neurologiques tels que des troubles de la coordination, des déficits cognitifs et des troubles moteurs.

De plus, le mercure interfère avec la communication entre les cellules nerveuses, en modifiant la concentration des ions de calcium et de sodium dans les synapses, les zones de jonction entre les cellules nerveuses.

Le mercure est également toxique pour les cellules gliales, qui jouent un rôle crucial dans la régulation de l’environnement biochimique des neurones et dans la réparation des lésions neuronales.

Cette perturbation des fonctions cellulaires altère le fonctionnement normal des neurones et des muscles, ce qui se traduit par des tremblements, des pertes de capacités sensorielles et de coordination, des troubles de la mémoire, et des déficiences intellectuelles. Ces symptômes sont dus à la toxicité du mercure, qui peut s’accumuler dans le système nerveux et les tissus adipeux, et y rester pendant de longues périodes.

En conclusion, l’exposition au mercure liée à l’exploitation de l’or peut causer des troubles neurologiques graves, en perturbant les fonctions cellulaires du système nerveux et musculaire.