Sujet avec enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h12 – 12 points – Thème « Le Soleil, notre source d’énergie »

[latexpage]

Le réchauffement climatique anthropique est défini comme l’évolution du climat engendrée par les activités humaines et venant s’ajouter aux variations naturelles. Effectivement, certaines activités humaines libèrent en grandes quantités des gaz à effet de serre (comme la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, méthane…) dont l’action sur le climat est connue. Pourtant, on peut lire sur des réseaux sociaux des affirmations comme : « Le climat a toujours changé, mais cela n’a rien à voir avec l’homme ».

L’objectif de ce sujet est de développer des arguments permettant de trancher ce débat dans le respect de la démarche scientifique.

Partie 1 – Un exemple de la variabilité naturelle du climat

Plusieurs facteurs naturels peuvent être à l’origine de la variabilité climatique sur Terre. C’est le cas de la puissance reçue sur Terre de la part du Soleil, qui peut changer du fait de différents facteurs.

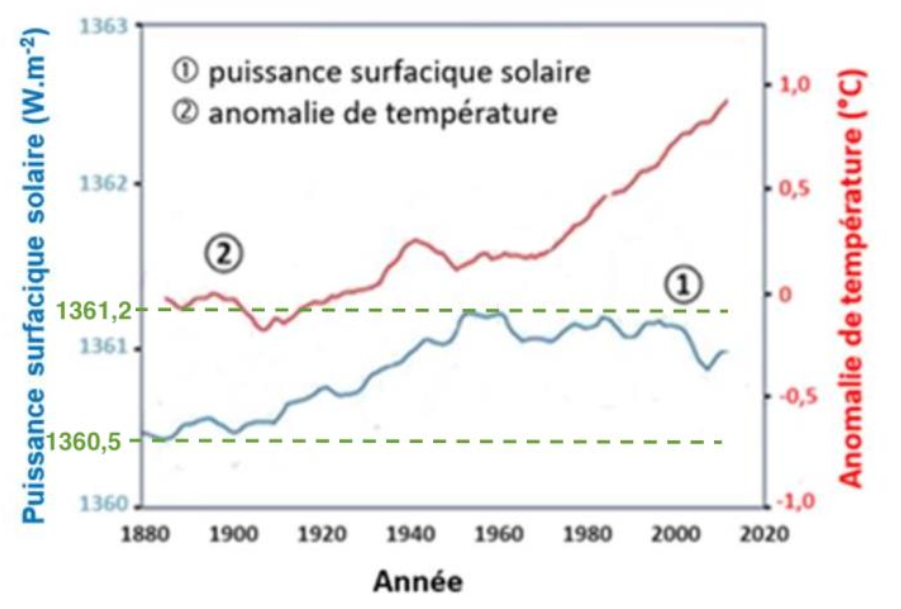

Document 1 – Courbes superposées de l’évolution de l’anomalie de la température de la Terre et de la puissance surfacique solaire reçue par la Terre au cours des années

L’anomalie de la température de la Terre est l’écart entre la température mesurée en degrés Celsius, positive ou négative, par rapport à la température moyenne normale (calculée sur une période d’au moins 30 ans) annuelle observée sur la Terre.

Source : d’après https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity/

1 – À partir du document 1, décrire l’évolution de l’anomalie de la température de la Terre et celle de la puissance surfacique solaire reçue par la planète depuis 1900.

Depuis 1900, l’anomalie de la température de la Terre augmente

Entre 1900 et 1960 la puissance surfacique solaire reçue par la planète augmente. Depuis 1960 la puissance surfacique solaire reçue par la planète est presque constante.

Document 2 – L’énergie solaire

Depuis son existence il y a 4,6 milliards d’années, le Soleil fournit en permanence à la Terre l’énergie indispensable à la vie. L’énergie solaire est issue de réactions de fusion nucléaire ayant lieu au cœur du Soleil à une température très élevée (environ 15 millions de Kelvin) en comparaison avec celle de la surface (environ 6 000 Kelvin).

Ainsi, ce sont 620 millions de tonnes d’hydrogène qui, chaque seconde, sont transformées en 615,7 millions de tonnes d’hélium. Cela signifie que, chaque seconde, l’énergie libérée par des réactions de fusion qui se produisent au sein du Soleil est de 3,9 × 1026 J soit une puissance totale émise par le Soleil de 3,9 × 1026 W. Cette valeur fluctue selon un cycle de 11 ans avec l’activité du Soleil.

La puissance surfacique solaire à la distance Terre-Soleil en Watts s’exprime ainsi :

$$P_S=\frac{P_{soleil}}{4 \times \pi \times d_{TS}^2}$$

Avec Psoleil, la puissance émise par le Soleil en Watts et dTS, la distance Terre- Soleil en mètres.

Donnée : dTS = 1,5 × 108 km

Source : d’après l’article du CEA « De l’étoile à l’énergie domestique », 2009

2 – Montrer par un calcul que la valeur de la puissance surfacique solaire PS reçue sur Terre est voisine de 1400 W.m-2. Comparer cette valeur à celle du document 1.

Calculons la puissance surfacique solaire PS reçue sur Terre

$$P_S=\frac{P_{soleil}}{4 \times \pi \times d_{TS}^2}$$

$$P_S=\frac{3,9 \times {10}^{26}}{4 \times \pi \times \left(1,5 \times {10}^8 \times {10}^3\right)^2}$$

$$P_S=1379\ W.m^{-2}$$

Ainsi, la valeur de la puissance surfacique solaire PS reçue sur Terre est voisine de 1400 W.m-2.

Graphiquement, d’après le document 1, la valeur de la puissance surfacique solaire PS reçue sur Terre est voisine comprise entre 1360,5 W.m-2 et 1361,2 W.m-2.

Cet intervalle de valeur est très proche de la valeur calculée 1400 W.m-2.

3 – Préciser à partir du document 2, l’origine de la puissance du rayonnement solaire reçue sur la Terre.

D’après le document 2, l’origine de la puissance du rayonnement solaire reçue sur la Terre est la fusion nucléaire au cœur du Soleil, où 620 millions de tonnes d’hydrogène se transforment en 615,7 millions de tonnes d’hélium chaque seconde, libérant une énergie de 3,9 × 10²⁶ J/s (W).

4 – À l’aide des documents 1 et 2, justifier que l’activité du Soleil n’est pas un facteur du réchauffement climatique au cours de la dernière soixantaine d’années.

Graphiquement, d’après le document 1, depuis les derniers 60 ans, la valeur de la puissance surfacique solaire PS reçue sur Terre est voisine comprise entre 1360,8 W.m-2 et 1361,2 W.m-2 : Elle n’a quasiment pas varié.

Le documents 2 nous donne la relation pour calculer la puissance surfacique solaire PS reçue sur Terre

$$P_S=\frac{P_{soleil}}{4 \times \pi \times d_{TS}^2}$$

La puissance surfacique solaire PS reçue sur Terre dépend de Psoleil, la puissance émise par le Soleil et de la distance Terre-Soleil.

La puissance surfacique solaire PS reçue sur Terre n’ayant pas varié, et la distance Terre-Soleil non plus, on en conclu que Psoleil, la puissance émise par le Soleil n’a pas varié également.

L’activité du Soleil n’a pas causé le réchauffement climatique observé.

Ainsi, l’activité du Soleil n’est pas un facteur du réchauffement climatique au cours de la dernière soixantaine d’années.

Partie 2 – Le dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, facteur de variabilité du climat ?

Le dernier siècle a connu un réchauffement important. Les émissions de gaz à effet de serre, et plus particulièrement les émissions de dioxyde de carbone CO2, interrogent la responsabilité des humains dans l’élévation de la température globale de la Terre.

Document 3 – Schéma à reproduire sur la copie

5 – Reproduire le schéma du document 3 sur la copie.

Le compléter et le légender pour y représenter les différents rayonnements qui conditionnent le bilan radiatif de la Terre, sans tenir compte des valeurs des puissances radiatives associées à chaque rayonnement.

Identifier clairement sur le schéma le(s) rayonnement(s) qui résultent de l’effet de serre.

Document 4 – Le GIEC

Au niveau international, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Pour chaque rapport, les experts du GIEC analysent plusieurs milliers de publications scientifiques. Unique au monde, ce réseau de scientifiques a pour mission de compiler et de rendre compte des connaissances les plus avancées relatives à l’évolution du climat mondial, à ses impacts et aux moyens de les atténuer. Le GIEC est organisé de manière à garantir la qualité et l’indépendance du travail scientifique.

Le GIEC s’appuie sur la représentation ci-dessous pour suggérer une relation entre la température terrestre moyenne et les émissions anthropiques cumulées de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre (1 Gt = 1 milliard de tonnes). Cette relation est représentée graphiquement ci-dessous.

Source : https://www.climato-realistes.fr

Document 5 – Lien causal et savoirs scientifiques

Bien conscients du fait que la corrélation n’implique pas forcément une causalité, les scientifiques ont recours à des méthodes qui leur permettent d’identifier les causes d’un phénomène avec le plus grand degré de certitude et, notamment, d’exclure que l’effet observé ne soit attribué à d’autres causes possibles. Les scientifiques cherchent à valider leurs hypothèses à l’aide de nombreuses expériences – et notamment la répétition de la même expérience par d’autres chercheurs, dans d’autres laboratoires – par la recherche d’un mécanisme permettant de rendre compte du lien entre la variable et l’effet, et donc, à préciser le lien causal à travers des causes de plus en plus précises et non ambiguës.

Toute cette procédure garantit au mieux d’exclure les variables confondantes : on augmente fortement notre confiance dans le lien causal que l’on cherche à établir entre le facteur observé et la variable suspectée. Déterminer un lien causal est l’une des étapes qui permettent aux scientifiques de parvenir à établir des connaissances scientifiques.

Source : d’après https://cqfd-lamap.org/esprit-critique/competences/cause-et-correlation/

6 – À partir des documents 4 et 5, expliquer comment le GIEC contribue à établir des savoirs scientifiques.

Le GIEC contribue à établir des savoirs scientifiques en compilant et en analysant les connaissances les plus avancées sur l’évolution du climat, ses impacts et les moyens de les atténuer. En examinant plusieurs milliers de publications scientifiques, le GIEC offre une vue d’ensemble basée sur des données fiables et diversifiées.

Le GIEC s’appuie sur des représentations graphiques et des modèles qui montrent la corrélation entre les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et la température terrestre moyenne. Ces modèles sont construits à partir de données accumulées et de corrélations observées.

En favorisant la répétition des expériences par d’autres chercheurs, le GIEC renforce le lien de causalité entre les activités humaines et le réchauffement climatique.

Ainsi, le GIEC contribue à établir des savoirs scientifiques.

7 – À l’aide du graphique du document 4, recopier les propositions exactes sur la copie, choisies parmi les suivantes :

- en 2000, la température de la Terre a augmenté de 0,9 °C ;

- sur la période 1850-2020, les émissions anthropiques cumulées ont été de 2 410 Gigatonnes de CO2 ;

- les émissions anthropiques cumulées de CO2 ont augmenté jusqu’à la valeur de 2020 Gigatonnes ;

- sur la période 1900-2020, la température de la Terre s’est accrue d’environ 1,1 à 1,2°C ;

- sur la période 1900-2020, les émissions anthropiques cumulées ont doublé.

· en 2000, la température de la Terre a augmenté de 0,9 °C ; Faux : 0,65°C

· sur la période 1850-2020, les émissions anthropiques cumulées ont été de 2 410 Gigatonnes de CO2 ; Vrai

· les émissions anthropiques cumulées de CO2 ont augmenté jusqu’à la valeur de 2020 Gigatonnes ; Faux 2410 Gigatonnes

· sur la période 1900-2020, la température de la Terre s’est accrue d’environ 1,1 à 1,2°C ;

· sur la période 1900-2020, les émissions anthropiques cumulées ont doublé. Faux : 2410/200=12 les émissions anthropiques cumulées ont été multipliées par 12

Document 6 – Graphiques représentant les fluctuations des teneurs en dioxyde de carbone et les fluctuations des températures depuis 220 000 ans sur Terre

Les teneurs en CO2 sont obtenues par l’analyse de minuscules bulles d’air piégées dans la glace d’une carotte prélevée au nord de la Russie. Les fluctuations de température sont indiquées selon leur déviation par rapport aux températures actuelles (1993).

Source : https://www.futura-sciences.com

8 – À l’aide de l’ensemble des documents, développer une argumentation permettant de confirmer ou d’infirmer les propos tenus dans la publication énoncée en introduction : « Le climat a toujours changé, mais cela n’a rien à voir avec l’homme ».

Pour confirmer ou infirmer la publication énoncée en introduction, « Le climat a toujours changé, mais cela n’a rien à voir avec l’homme », il est crucial d’examiner les preuves scientifiques disponibles sur les variations climatiques naturelles et anthropiques.

Le document 6 montre qu’il y a eu des variations importantes de la teneur en CO2 à une époque où les êtres humains n’existaient pas. Certains en concluent donc que « Le climat a toujours changé, mais cela n’a rien à voir avec l’homme ».

Les variations climatiques naturelles ont toujours existé, influencées par des facteurs tels que les cycles solaires. Cependant, le document 1 montre que l’activité du Soleil n’est pas un facteur significatif du réchauffement climatique au cours des dernières soixante années.

Les données montrent que les émissions anthropiques de dioxyde de carbone, principalement dues à la combustion des combustibles fossiles et à la déforestation, ont considérablement augmenté depuis la Révolution industrielle.

Le GIEC indique que les émissions de CO2 sont fortement corrélées avec l’augmentation des températures globales. Les modèles climatiques montrent que l’influence humaine est significative dans le réchauffement observé au cours du dernier siècle. La répétition des expériences par différentes équipes établit un lien solide entre les émissions de CO2 d’origine humaine et le réchauffement climatique.

Les preuves accumulées montrent que, bien que le climat ait changé naturellement dans le passé, les activités humaines jouent un rôle déterminant dans le réchauffement climatique actuel. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la déforestation et d’autres interventions humaines ont modifié les conditions climatiques à un rythme et à une échelle qui dépassent les variations naturelles historiques. Par conséquent, les propos affirmant que les changements climatiques actuels n’ont rien à voir avec l’homme sont infondés à la lumière des données scientifiques disponibles.