Sujet sans enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h – 10 points – Thème « Son, musique et audition »

[latexpage]

Tous les sons deviennent du bruit lorsqu’ils sont gênants ou lorsque leur niveau trop élevé les rend nocifs pour l’oreille.

On se propose d’étudier les conséquences d’une exposition à des bruits de forte intensité ainsi que l’efficacité de dispositifs de protection auditive individuels.

Partie A – L’oreille et la perception sonore d’un concert

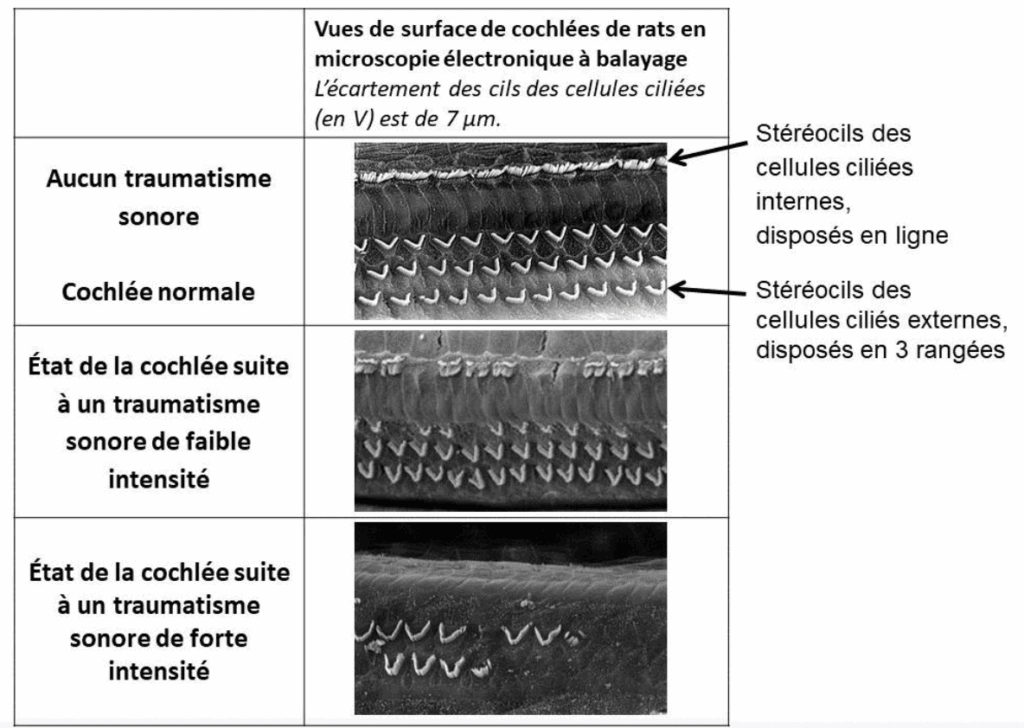

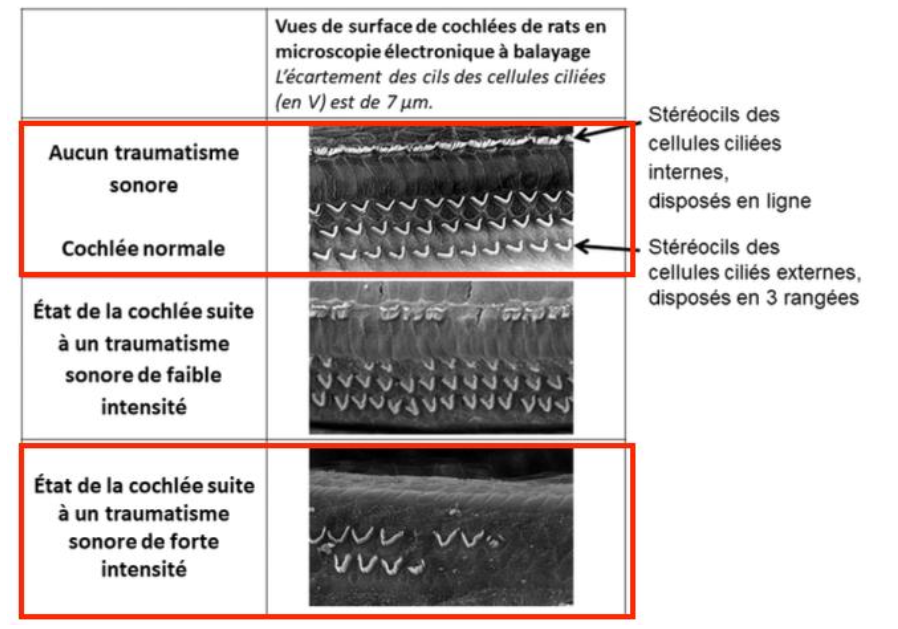

Document 1 – Effet de l’augmentation de l’intensité du son sur les cellules ciliées sensorielles de la cochlée (oreille interne)

Source : d’après http://www.cochlea.eu (photos de M. Lenoir et J. Wang)

1 – Rappeler le rôle des trois parties de l’oreille (oreille externe, moyenne et interne).

L’oreille humaine se divise en trois parties principales, chacune ayant des rôles spécifiques dans le processus d’audition :

- L’oreille externe collecte et dirige les sons vers l’oreille moyenne.

- L’oreille moyenne transmet les vibrations sonores de l’oreille externe à l’oreille interne et équilibre la pression de l’air de part et d’autre du tympan.

- L’oreille interne convertie les vibrations mécaniques en signaux électriques pour le cerveau.

2 – À l’aide du document 1, expliquer la cause biologique de la surdité apparue suite à une exposition à un son trop intense.

Lorsque l’oreille est exposée à un son trop intense, le nombre de cellules ciliées diminue fortement.

Or ces cellules sont essentielles pour la conversion des vibrations mécaniques en signaux électriques.

Ainsi, une exposition à un son trop intense, en détruisant les cellules ciliées peut causer une surdité.

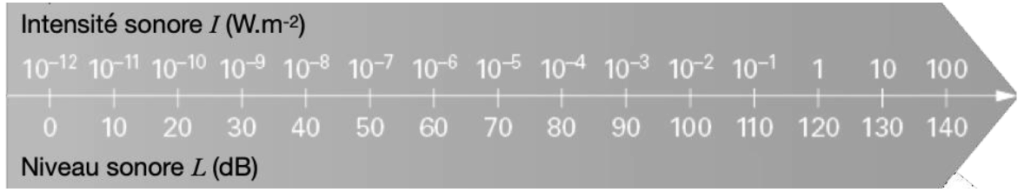

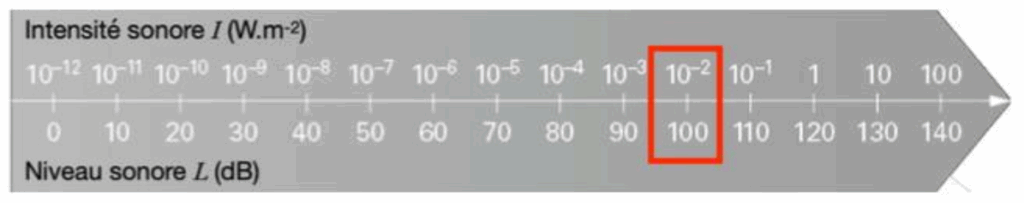

Document 2 – Intensité sonore et niveau sonore

Les sons perçus sont caractérisés par une intensité sonore, notée 𝐼, exprimée en W·m-2. L’intensité sonore 𝐼 reçue par une source de puissance 𝑃 (en W) placée à une distance d (en m) est égale à :

$$I=\frac{P}{4 \pi d^2}$$

Le niveau sonore 𝐿, exprimé en décibel (dB), est relié à l’intensité sonore 𝐼 selon une échelle logarithmique :

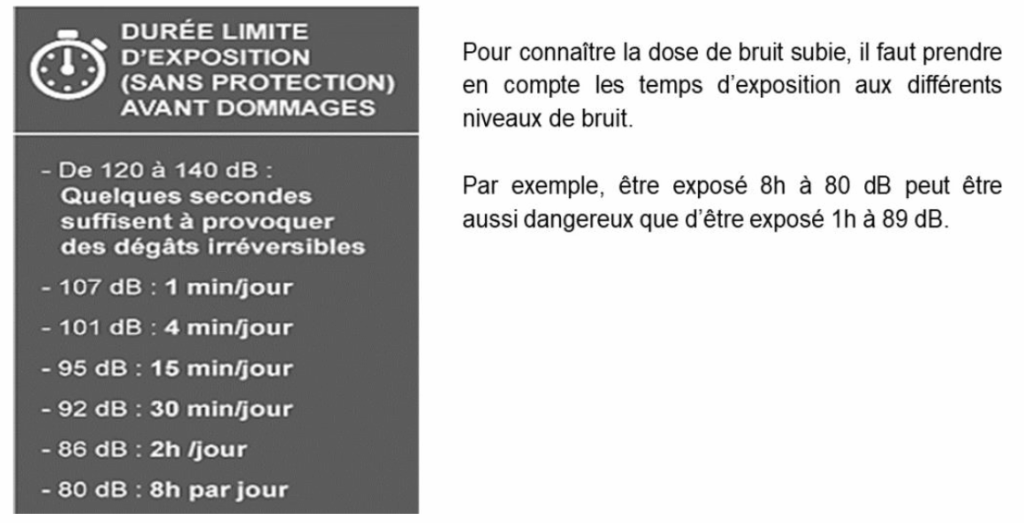

Document 3 – Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Source : d’après www.cochlea.org et www.inrs.fr/risques/bruit

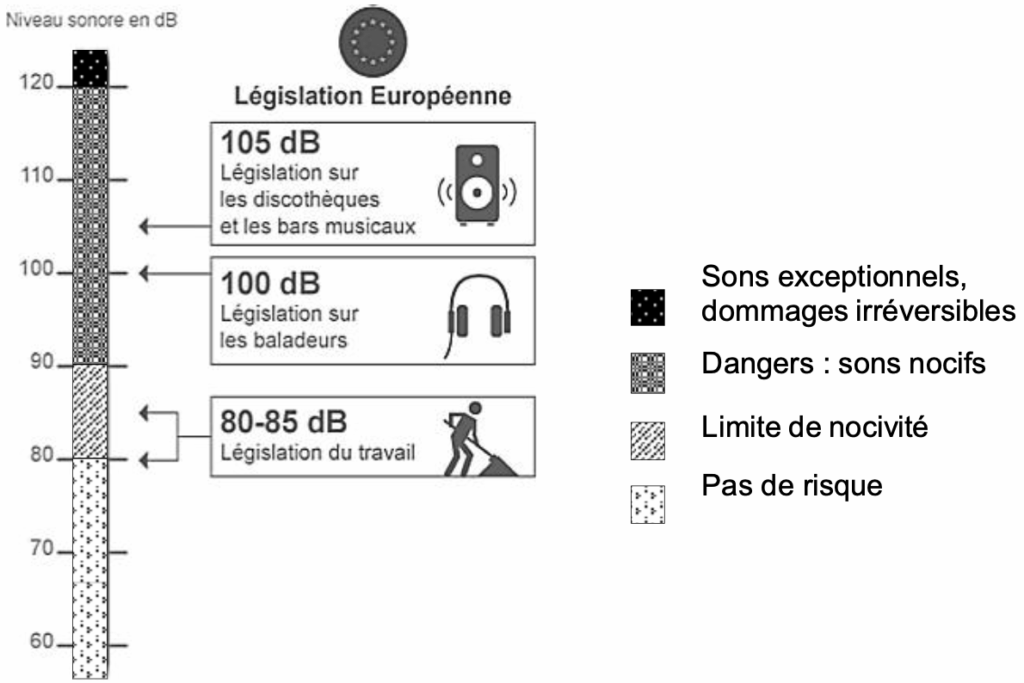

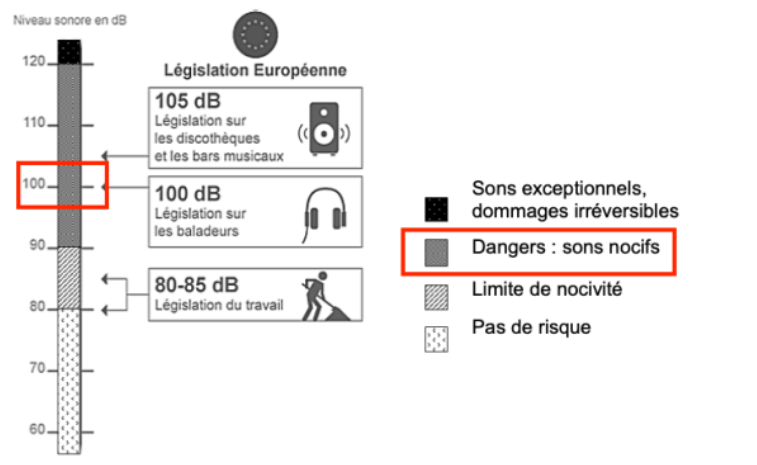

Document 4 – Législation européenne sur le niveau d’intensité sonore en décibels (dB) (Directive 2003/10/CE).

Source : d’après www.cochlea.org et www.inrs.fr/risques/bruit

Un spectateur assiste à un concert. Ce dernier se trouve face à une enceinte de puissance 13 W.

3 – Encourt-il des risques de perte auditive s’il est placé à 10 m de l’enceinte ?

Justifier le raisonnement.

Calculons l’intensité sonore :

$$I=\frac{13}{4 \pi { \times 10}^2}$$

$$I=1,0{ \times 10}^{-2}\ W.m^{-2}$$

Graphiquement, à l’aide du document 2, nous en déduisons que le niveau sonore à pour valeur L =100 dB.

D’après le document 4, pour un son de niveau sonore de 100 dB, le son est nocif. Ainsi, le spectateur encourt des risques de perte auditive s’il est placé à 10 m de l’enceinte.

4 – À l’aide des documents 2 à 4, identifier deux paramètres physiques qui influent sur les risques de perte auditive.

D’après le document 4, le niveau d’intensité sonore influe sur le risque de perte auditive.

Or le niveau sonore dépend de l’intensité sonore.

D’après le document 2 : $$I=\frac{P}{4 \pi d^2}$$

L’intensité sonore dépend de la puissance du son ainsi que de la distance à la source.

Ainsi, la distance à la source influe sur le risque de perte auditive.

D’après le document 3, la durée d’exposition influe sur le risque de perte auditive.

Partie B – Efficacité de la protection auditive individuelle du spectateur

Pour protéger leur audition, le spectateur et le musicien s’intéressent aux protections individuelles contre le bruit (notées PICB) en vente sur le marché. Il existe différents types : des bouchons pré-moulés, des bouchons formables en mousse, des bouchons moulés individualisés, ou encore des casques.

À chaque PICB est associée une atténuation du niveau sonore ainsi qu’une plage d’incertitude qui peut varier selon les méthodes de test utilisées par les fabricants.

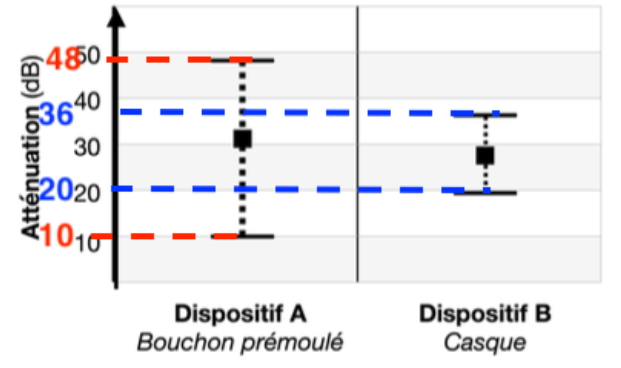

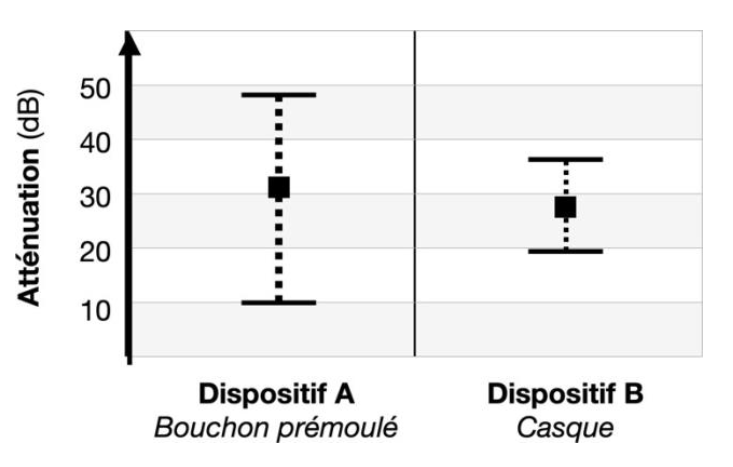

Document 5 – Efficacité des dispositifs de protection individuels contre le bruit (PICB)

La législation européenne impose aux fabricants de PICB de tester et d’indiquer l’atténuation des dispositifs qu’ils commercialisent, avec la plage d’incertitude. Les fabricants ont le choix entre deux méthodes pour réaliser ces tests :

- la méthode subjective : on expose une personne équipée de PICB à un son de faible intensité et on augmente progressivement l’intensité. On note l’intensité à partir de laquelle la personne signale percevoir le son ;

- la méthode objective : on place un micro dans le conduit auditif d’une personne équipée de PICB qu’on expose à un son de forte intensité. On mesure la différence entre l’intensité réelle du son et l’intensité mesurée par le micro.

Exemple : résultats des tests d’atténuation réalisés par un fabricant de deux PICB.

Chaque dispositif a été testé avec la même méthode (non communiquée par le fabricant) sur plusieurs personnes.

Pour chaque dispositif, le fabricant indique dans le graphique ci-contre la valeur moyenne de l’atténuation par un carré. De plus, il indique la plage d’incertitude sur son résultat à l’aide des deux barres horizontales.

Source : d’après INRS, « Référence en santé au travail – N°138 ».

5 – Parmi les deux méthodes de test mentionnées dans le document 5, indiquer celle qui s’appuie sur la démarche scientifique. Donner deux arguments pour justifier la réponse.

Parmi les deux méthodes de test mentionnées dans le document, la « méthode objective » s’appuie sur une démarche scientifique.

La méthode objective utilise des mesures quantitatives obtenues à l’aide d’un micro placé dans le conduit auditif. Ces mesures sont précises, reproductibles et moins susceptibles de variation subjective.

La méthode objective réduit les biais et les erreurs humaines associés aux perceptions subjectives.

Lorsqu’on utilise la méthode subjective, la perception du son par une personne peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que l’attention, l’expérience préalable avec les sons, ou même l’état de fatigue. En utilisant un dispositif de mesure, la méthode objective évite ces sources de variabilité, fournissant des résultats plus fiables et scientifiquement valides.

6 – En analysant l’exemple présenté dans le document 5, choisir le dispositif de protection contre le bruit qui semble le plus efficace. Justifier le choix.

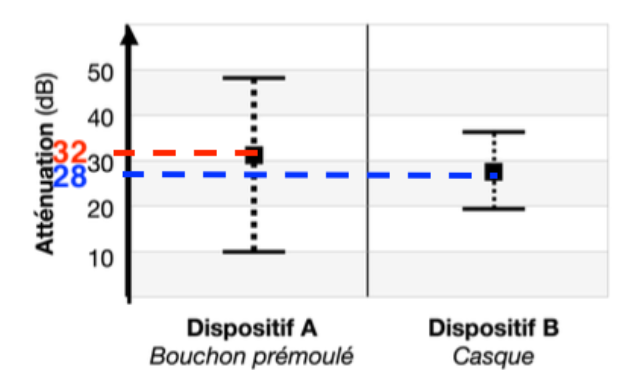

Le niveau d’atténuation moyen est de 32 dB pour le dispositif A et de 28 dB pour le dispositif B.

Il semblerait que le dispositif A soit plus efficace que le B.

Cependant, le dispositif A présente une la plage d’incertitude très importante allant d’une atténuation comprise entre 10 dB et 48 dB.

Le dispositif B présente une la plage d’incertitude plus faible allant d’une atténuation comprise entre 20 dB et 36 dB.

Ainsi, le dispositif B est plus sûr quant à la valeur de l’atténuation.

Le dispositif de protection contre le bruit qui semble le plus efficace est le B (le casque).