Sujet avec enseignement de mathématiques spécifique

Enseignement scientifique première

Durée 1h12 – 12 points – Thème « La Terre, un astre singulier »

[latexpage]

On définit la zone d’habitabilité comme étant la région des orbites des planètes ou des exoplanètes pouvant présenter de l’eau à l’état liquide. Cette définition a été revue avec la découverte par la sonde Galileo de sérieux indices de l’existence d’océans à l’intérieur de certains satellites naturels de Jupiter, notamment Europe.

Partie 1 – La zone d’habitabilité du système solaire

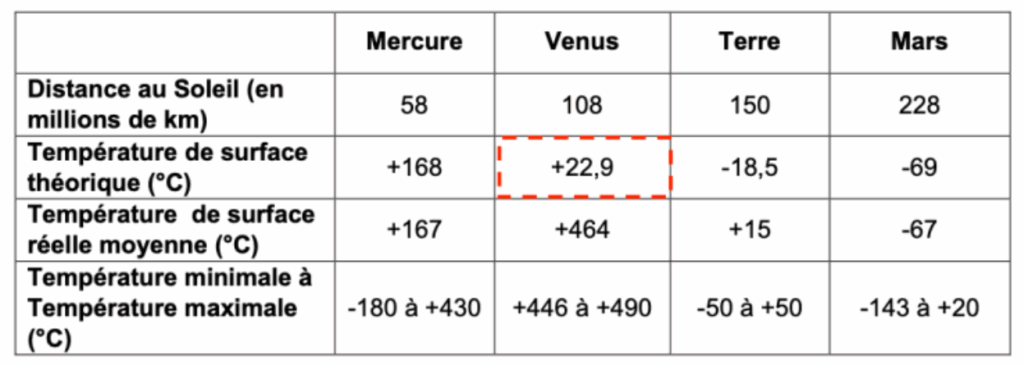

Document 1 – Quelques caractéristiques des planètes du système solaire

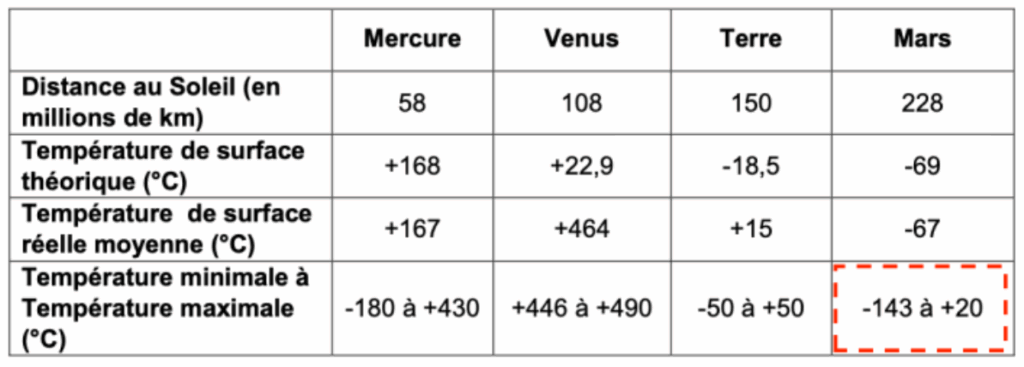

| Mercure | Venus | Terre | Mars | |

| Distance au Soleil (en millions de km) | 58 | 108 | 150 | 228 |

| Température de surface théorique (°C) | +168 | +22,9 | -18,5 | -69 |

| Température de surface réelle moyenne (°C) | +167 | +464 | +15 | -67 |

| Température minimale à Température maximale (°C) | -180 à +430 | +446 à +490 | -50 à +50 | -143 à +20 |

La température moyenne de surface théorique correspond à la température, calculée par les astrophysiciens, qui régnerait à la surface d’une planète si celle-ci était totalement dépourvue d’atmosphère.

1 – À l’aide du document 1 en se basant uniquement sur la température de surface théorique et en considérant que la pression atmosphérique est semblable à celle de la Terre, citer la ou les planètes qui pourraient posséder de l’eau liquide en surface. Justifier.

En considérant que la pression atmosphérique est semblable à celle de la Terre, pour que l’eau soit liquide, la température doit être comprise entre 0°C et 100°C.

En se basant uniquement sur la température de surface théorique, la seule planète répondant à ce critère est Venus.

2 -Calculer l’écart entre la température de surface réelle moyenne et la température de surface théorique, en valeur absolue, pour les 4 planètes du tableau.

| Mercure | Venus | Terre | Mars | |

| Température de surface théorique (°C) | 168 | 22,9 | -18,5 | -69 |

| Température de surface réelle moyenne (°C) | 167 | 464 | 15 | -67 |

| écart entre la température de surface réelle moyenne et la température de surface théorique | -1 | 441,1 | 33,5 | 2 |

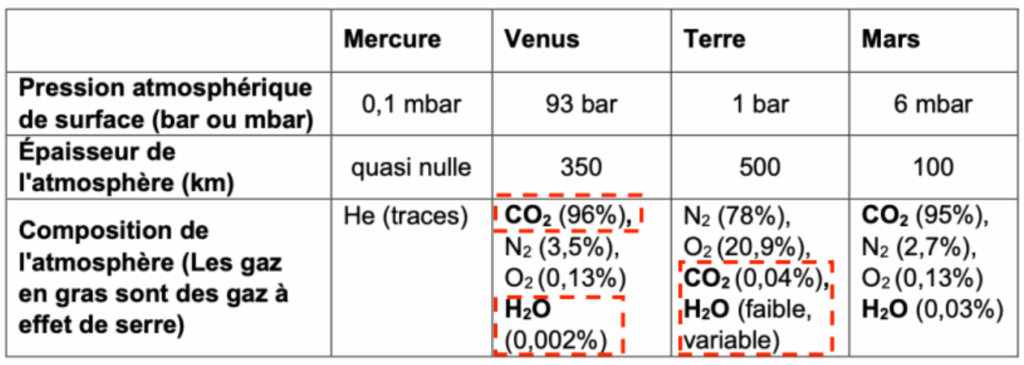

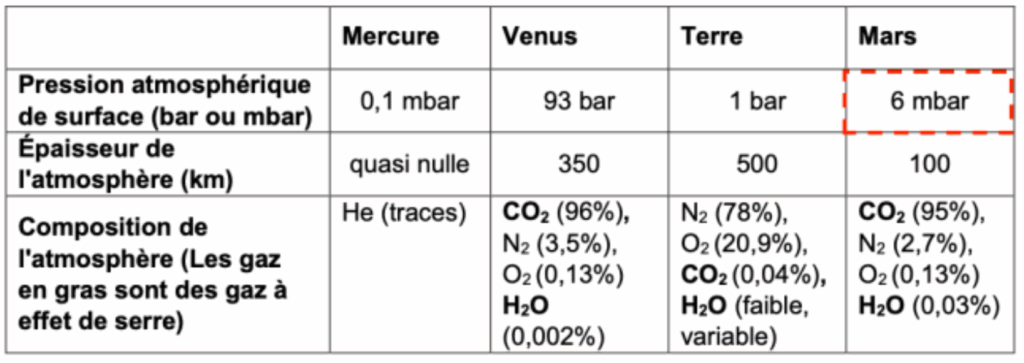

Document 2 – Quelques caractéristiques des planètes du système solaire

| Mercure | Venus | Terre | Mars | |

| Pression atmosphérique de surface (bar ou mbar) | 0,1 mbar | 93 bar | 1 bar | 6 mbar |

| Épaisseur de l’atmosphère (km) | quasi nulle | 350 | 500 | 100 |

| Composition de l’atmosphère (Les gaz en gras sont des gaz à effet de serre) | He (traces) | CO2 (96%), N2 (3,5%), O2 (0,13%) H2O (0,002%) | N2 (78%), O2 (20,9%), CO2 (0,04%), H2O (faible, variable) | CO2 (95%), N2 (2,7%), O2 (0,13%) H2O (0,03%) |

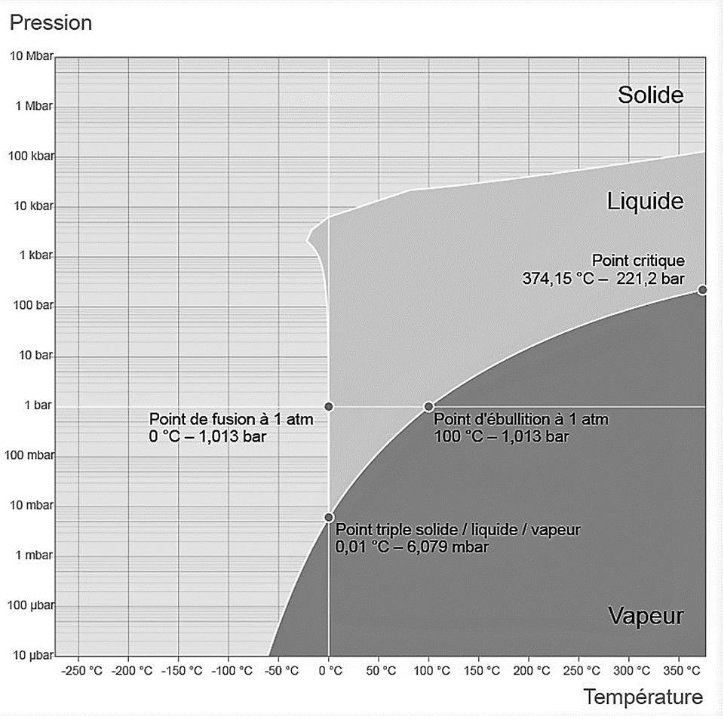

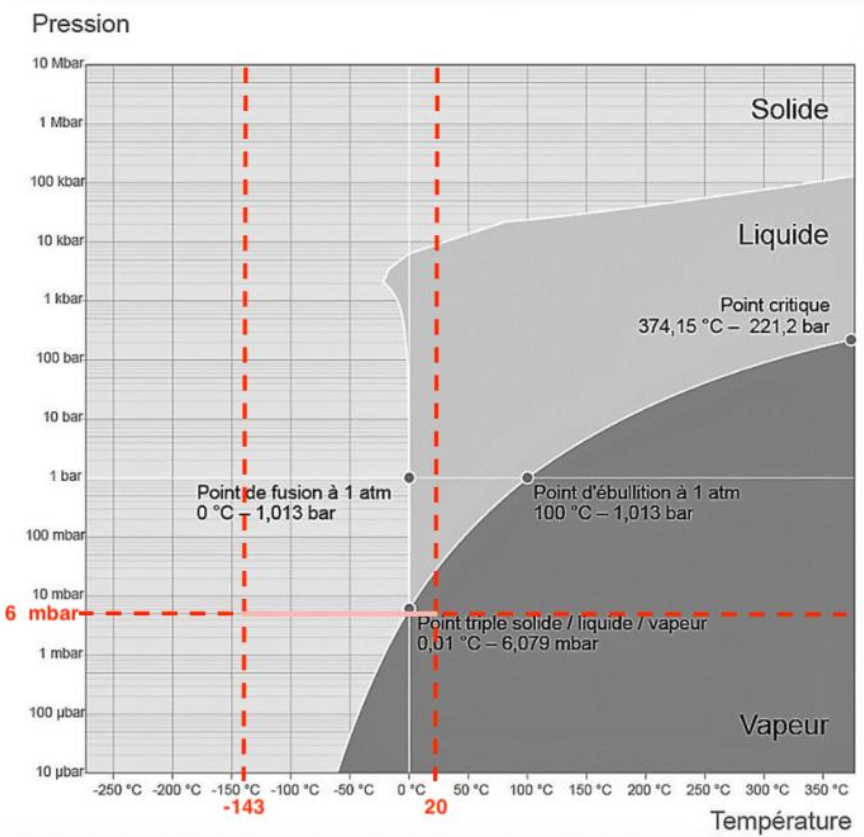

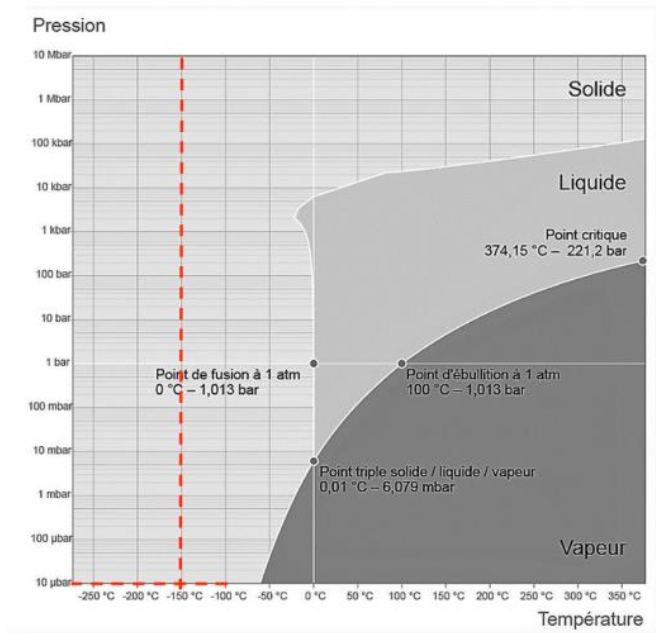

Document 3 – Diagramme de phase de l’eau

Source : d’après Wikipedia, Eau liquide dans l’Univers

3 – À l’aide du document 2 et de vos connaissances, nommer et expliquer le phénomène à l’origine de la différence entre température réelle et température théorique sur la Terre et sur Vénus.

La différence entre la température réelle et la température théorique sur la Terre et sur Vénus est due à l’effet de serre.

Les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau piègent la chaleur et maintiennent une température moyenne plus élevée que celle prédite par les calculs de radiation solaire.

Sur Vénus, cet effet est beaucoup plus intense en raison de son atmosphère composée principalement de dioxyde de carbone, entraînant une température de surface extrêmement élevée, bien au-dessus de la température théorique.

4 – Expliquer pourquoi le phénomène nommé à la question 3 est actuellement négligeable sur Mercure et sur Mars.

Le phénomène de l’effet de serre est actuellement négligeable sur Mercure et sur Mars en raison de leurs atmosphères respectives.

Mercure a une épaisseur d’atmosphère quasi nulle.

Bien que Mars ait une atmosphère composée principalement de dioxyde de carbone, elle est très fine. L’effet de serre est donc très faible sur Mars, rendant la différence entre la température réelle et théorique minimale.

5 – À partir des données de température du document 1 et des informations du document 3, déterminer en justifiant sous quel(s) état(s) physique(s) se trouve l’eau à la surface de Mars. En déduire si Mars se situe dans la zone d’habitabilité du système solaire.

En plaçant la pression et les températures minimale et maximale de Mars sur le document 3, on obtient que l’eau sur Mars peut être solide ou vapeur (la droite de la pression passe sous le point triple).

Ainsi Mars ne se situe pas dans la zone d’habitabilité du système solaire.

Partie 2 – Europe, un satellite naturel habitable au sein du système solaire ?

Document 4 – Extrait d’un communiqué du CNRS

Pour un grand nombre de scientifiques, dans le système solaire, c’est sur Europe que la probabilité de trouver de la vie est la plus élevée. Sur les images fournies par les sondes spatiales Galileo (2014) et Juno (2022), on aperçoit sur la surface glacée, un réseau de fissures qui sont vraisemblablement des résurgences d’eau, comme on en trouve en Arctique. Des geysers jaillissent de temps à temps. […] Ne peut-on espérer trouver, sous la surface, des écosystèmes comme ceux des sources hydrothermales de nos océans, qui s’avèrent grouiller de vie malgré des conditions inhospitalières ?

Source : d’après https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/trouver-la-vie-sur-les-lunes-de-jupiter

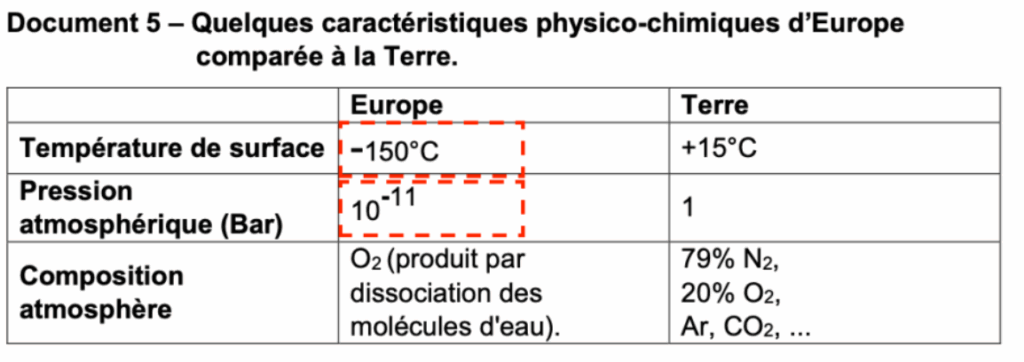

Document 5 – Quelques caractéristiques physico-chimiques d’Europe comparée à la Terre.

| Europe | Terre | |

| Température de surface | -150°C | +15°C |

| Pression atmosphérique (Bar) | 10–11 | 1 |

| Composition atmosphère | O2 (produit par dissociation des molécules d’eau). | 79% N2, 20% O2, Ar, CO2, … |

Source : 5 janvier 2023, https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/trouver-la-vie-sur-les-lunes-de-jupiter

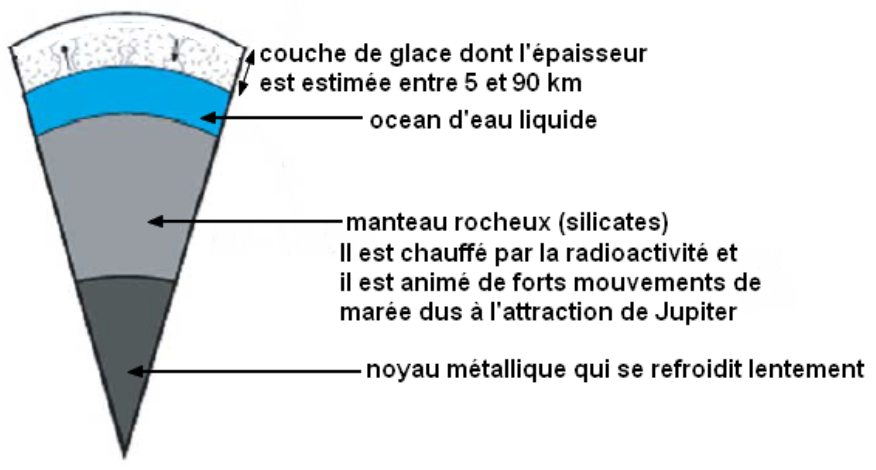

Document 6 – Un modèle de la structure interne d’Europe, satellite de Jupiter

Les échelles ne sont pas respectées pour la représentation schématique suivante :

6 – En prenant appui sur les documents 3, 4 et 5 indiquer deux arguments qui permettent de supposer que l’eau est présente sous forme solide à la surface d’Europe comme indiquée dans le document 6.

D’après le document 5, la température de surface d’Europe est de -150°C. D’après le document 3, à cette température pour la pression donnée, l’eau se trouve sous forme solide, c’est-à-dire sous forme de glace.

D’après le document 4, les images fournies par les sondes spatiales Galileo et Juno montrent un réseau de fissures sur la surface glacée d’Europe, avec des résurgences d’eau et des geysers jaillissant de temps en temps.

On aperçoit donc une surface de glace.

7 – Relever dans les documents 4 et 6, un argument en faveur de l’existence d’un océan d’eau liquide sous la banquise d’Europe.

D’après le document 4, les images fournies par les sondes spatiales Galileo et Juno montrent des geysers jaillissant de temps en temps à la surface d’Europe. Ces geysers indiquent la présence d’eau liquide sous la surface glacée, qui est expulsée à travers les fissures et ensuite gèle en surface.

D’après le document 4, le noyau d’Europe est chaud, ce qui permet l’existence d’eau liquide sous la banquise d’Europe.

Partie 3 – La recherche d’exoplanètes habitables

Une exoplanète est une planète gravitant autour d’une autre étoile que le Soleil.

8 – En utilisant les réponses apportées dans les parties 1 et 2 ou avec vos connaissances, expliquer en quoi la distance d’une exoplanète à son étoile ne suffit pas à affirmer la présence d’eau liquide à sa surface.

La distance d’une exoplanète à son étoile ne suffit pas à affirmer la présence d’eau liquide à sa surface pour plusieurs raisons :

- L’effet de serre joue un rôle crucial dans la température de surface d’une planète. Une atmosphère riche en gaz à effet de serre, comme sur Vénus, peut maintenir des températures élevées même si la planète est à une distance où l’eau devrait théoriquement être liquide.

- La quantité de chaleur produite à l’intérieur de la planète, peut affecter la possibilité d’avoir de l’eau liquide. Par exemple sur Europe.

Document 7 – Extrait d’un communiqué du CNRS du 6 septembre 2022

James Webb : Premières images d’une exoplanète dans l’infrarouge moyen

Lancé le 25 décembre 2021, [le télescope] James Webb a terminé sa phase de tests en Juillet 2022. Les programmes scientifiques ont depuis débuté et produisent déjà leurs premiers résultats, dont la première image d’une exoplanète obtenue dans l’infrarouge moyen […]. Les instruments du James Webb rendent désormais possible son observation directe dans l’infrarouge. […] Entre autres, les coronographes de MIRI, […] fonctionnent à des longueurs d’ondes choisies spécialement pour sonder l’atmosphère des exoplanètes, identifier des molécules comme l’ammoniac ou le dioxyde de carbone et déterminer la température de surface réelle des exoplanètes.

9 – À l’aide du document 7, expliquer en quoi le télescope James Webb pourrait permettre de mieux identifier les exoplanètes susceptibles d’abriter de l’eau liquide.

Le télescope James Webb peut permettre de mieux identifier les exoplanètes susceptibles d’abriter de l’eau liquide grâce à plusieurs de ses capacités.

Le télescope James Webb observe les exoplanètes dans l’infrarouge moyen, une gamme de longueurs d’onde qui est particulièrement utile pour mesurer directement la température de surface des exoplanètes, aidant ainsi à évaluer si les conditions sont suffisamment chaudes pour permettre la présence d’eau liquide.

Les instruments du James Webb, tels que les coronographes de MIRI, peuvent identifier des molécules spécifiques dans l’atmosphère des exoplanètes, comme l’ammoniac ou le dioxyde de carbone. La détection de ces molécules peut fournir des informations sur la composition atmosphérique et l’effet de serre, qui influencent la température de surface et la capacité de la planète à maintenir de l’eau liquide.