Liban 2022 Sujet 1

Exercice 1– (10 points) – Commun à tous les candidats – Durée 1h45 – Calculatrice autorisée

Sujet n° 22-PYCJ1LR1

[latexpage]

La « Pizza Napoletana » se présente comme un aliment de forme arrondie cuit au four, au diamètre variable qui ne doit pas dépasser 35 cm, au bord surélevé et dont la partie centrale est garnie. La partie centrale a une épaisseur de 0,4 cm, avec une tolérance admise de ± 10 %, et le bord de 1 à 2 cm. La pizza dans son ensemble est tendre, élastique, facilement pliable en quatre.

D’après Journal Officiel de l’Union européenne 14.2.2008

Pour réussir une bonne pizza napolitaine, le repos de la pâte s’avère crucial. Lors de ce repos, la pâte gonfle : elle « s’aère » et les arômes se développent.

Les ingrédients de base d’une pâte à pizza napolitaine sont la farine, l’eau, le sel et la levure de boulanger. Cette dernière est composée de plusieurs souches de Saccharomyces cerevisiae, un champignon unicellulaire. Utilisée dans la fabrication de la pâte, la levure permet la dégradation des différents sucres présents (saccharose, glucose et maltose notamment) non seulement en dioxyde de carbone mais aussi en de nombreux composés aromatiques (dont des aldéhydes) responsables du goût de la pâte.

L’une des transformations chimiques responsables du gonflement de la pâte est la fermentation éthanolique, qui produit de l’éthanol et du dioxyde de carbone à partir de glucose ; elle est modélisée par la réaction dont l’équation est la suivante :

C6H12O6(s) → 2 C2H6O(ℓ)+ 2 CO2(g) (1)

D’après H.-D. Belitz, W. Grosh, P. Schierberle, Food Chemistry 4th ed., Springer

1. Gonflement de la pâte et production de dioxyde de carbone

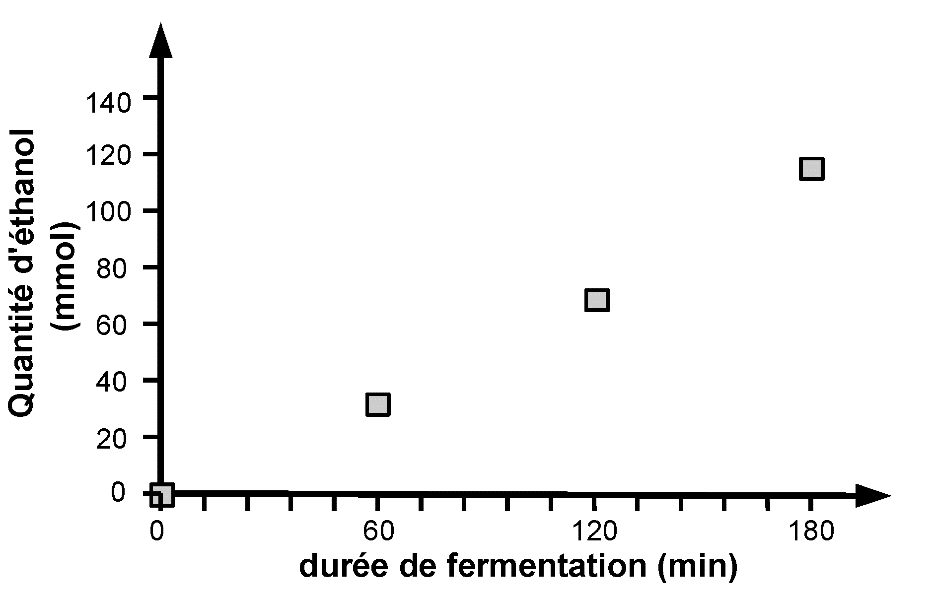

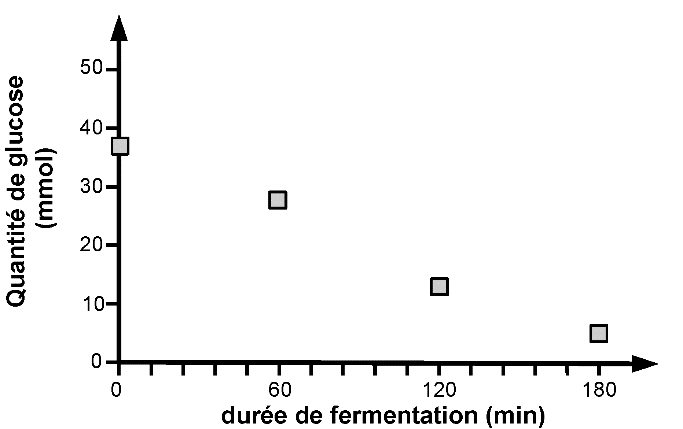

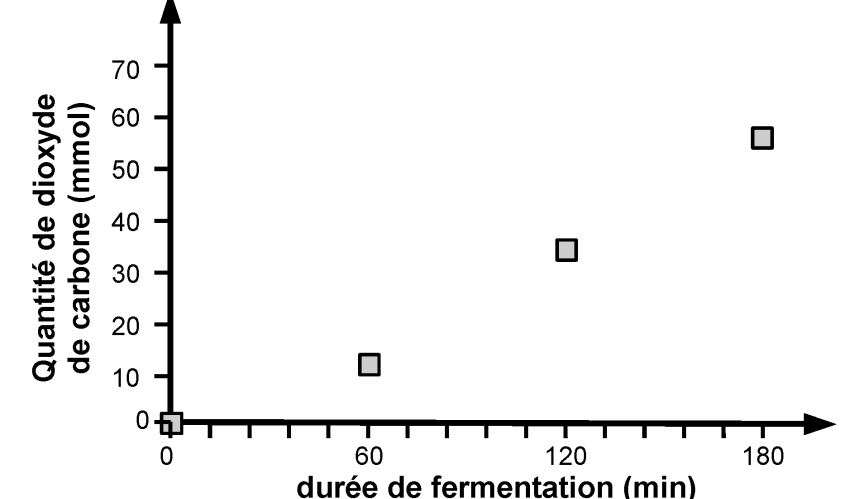

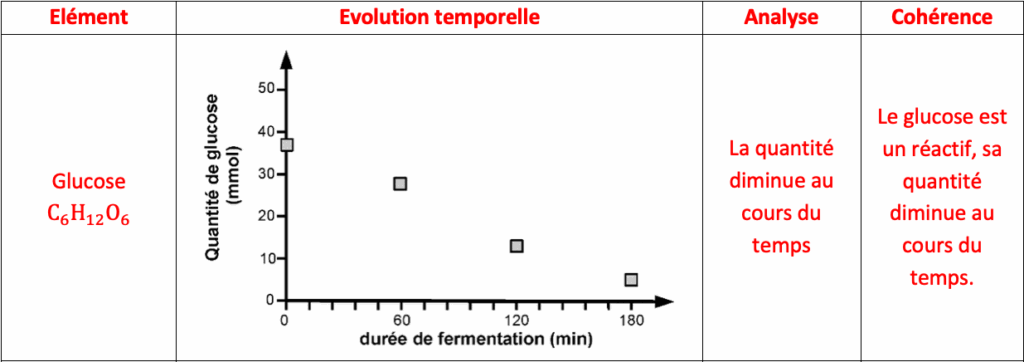

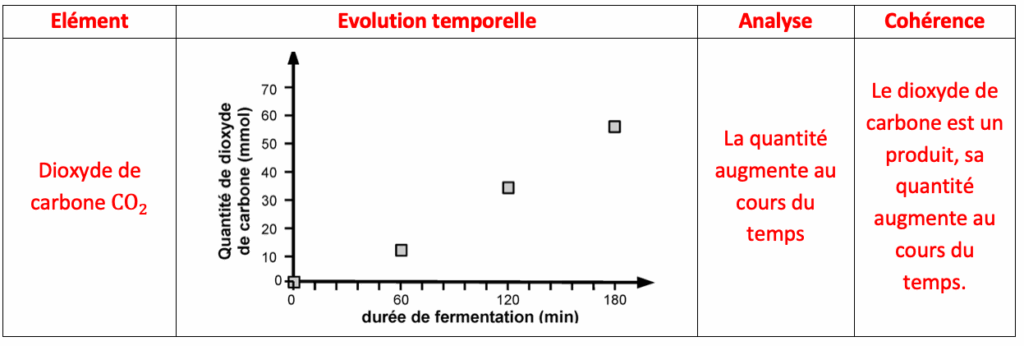

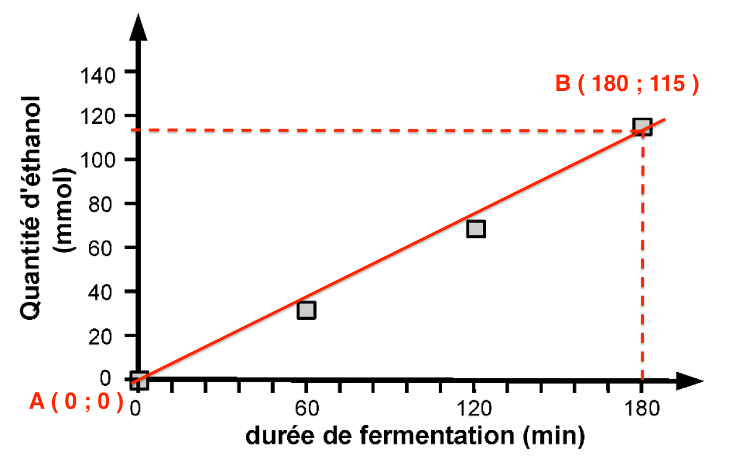

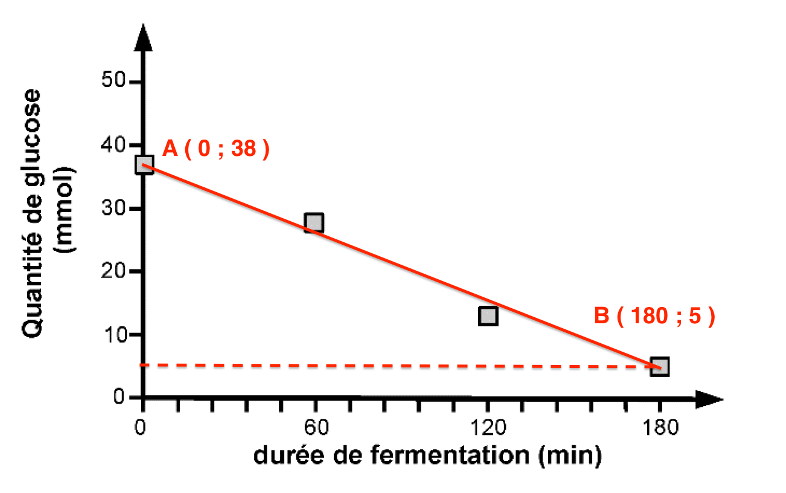

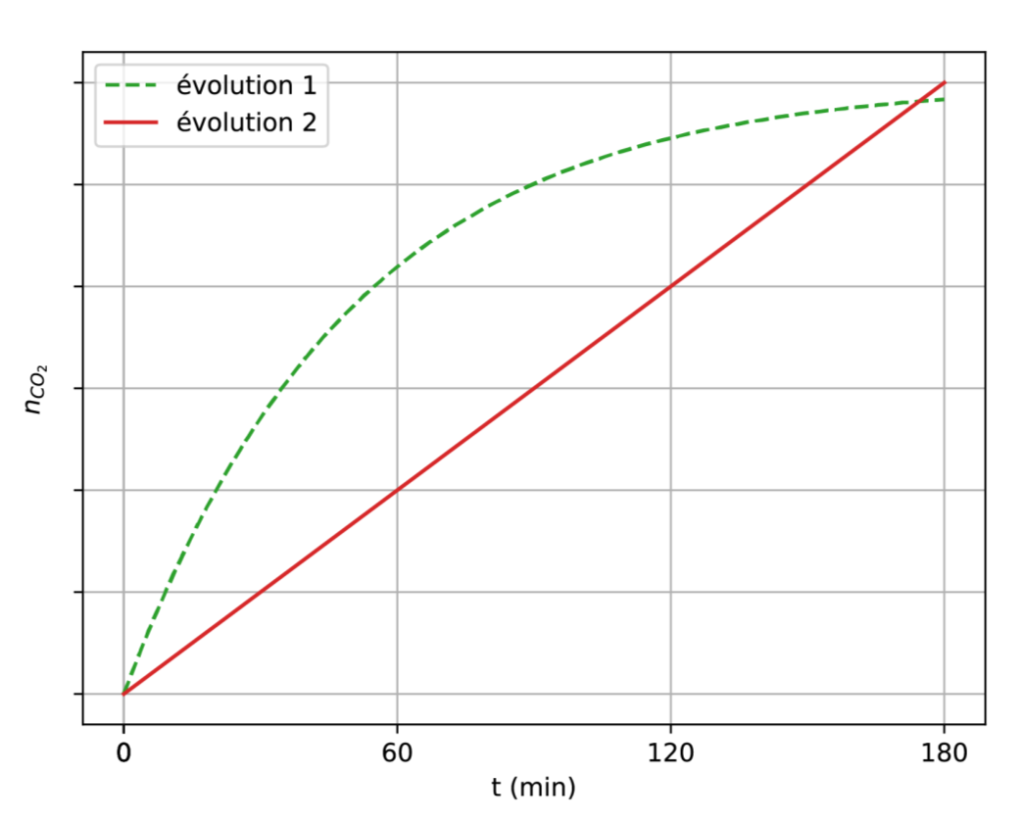

Les évolutions temporelles des quantités d’éthanol, de glucose et de dioxyde de carbone, lors d’un essai de fermentation à partir de 100 g de farine, sont représentées graphiquement par les trois courbes ci-dessous.

D’après Mapping of Saccharomyces cerevisiae metabolites in fermenting wheat straight-dough reveals succinic acid as pH-determining factor, Jayaram and coll., Food Chemistry 136 (2013) 301-308

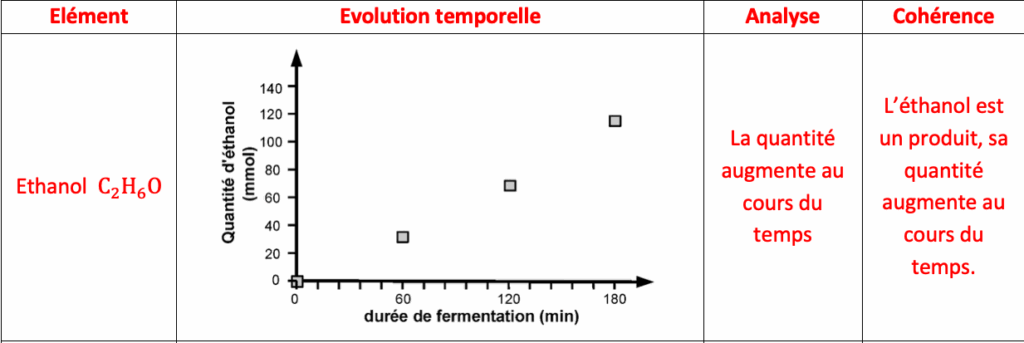

1.1. Vérifier qualitativement la cohérence des évolutions temporelles présentées avec la modélisation de la fermentation proposée.

$$C_6H_{12}O_{6(s)} \rightarrow 2C_2H_6O_{(l)} + 2CO_{2(g)}$$

1.2. La hauteur de la pâte augmente au cours du temps. Identifier l’espèce chimique qui en est responsable.

L’espèce responsable de l’augmentation de la hauteur de la pâte est le $CO_{2(g)}$ : c’est un gaz produit qui fait gonfler la pâte.

1.3. On admet pour simplifier que la réaction est étudiée dans un milieu réactionnel de volume constant V = 1 L. Déterminer la valeur de la vitesse volumique moyenne d’apparition de l’éthanol sur une durée de 3 h. Déterminer également la vitesse volumique moyenne de disparition du glucose pour une même durée.

$v_{éthanol} = \frac{1}{V} \frac{dn_{éthanol}(t)}{dt}$

La dérivée se calcule en trouvant le coefficient directeur de la tangente en un point de la courbe :

$$k = \frac{y_B – y_A}{x_B – x_A}$$

$$k = \frac{115 \times 10^{-3} – 0}{180 – 0}$$

$$k = 6,4 \times 10^{-4}\ mol \cdot \min^{-1}$$

$$v_{éthanol} = \frac{1}{V} \frac{dn_{éthanol}(t)}{dt}$$

$$v_{éthanol} = \frac{1}{1} \times 6,4 \times 10^{-4}$$

$$v_{éthanol} = 6,4 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1} \cdot \min^{-1}$$

$$v_{glucose} = -\frac{1}{V} \frac{dn_{glucose}(t)}{dt}$$

La dérivée se calcule en trouvant le coefficient directeur de la tangente en un point de la courbe :

$$k = \frac{y_B – y_A}{x_B – x_A}$$

$$k = \frac{5 \times 10^{-3} – 38 \times 10^{-3}}{180 – 0}$$

$$k = -1,8 \times 10^{-4}\ mol \cdot \min^{-1}$$

$$v_{glucose} = -\frac{1}{1} \times (-1,8 \times 10^{-4})$$

$$v_{glucose} = 1,8 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1} \cdot \min^{-1}$$

1.4. Effectuer le rapport entre ces deux valeurs de vitesse et indiquer si ce rapport est cohérent ou non avec la modélisation de la fermentation proposée.

$$\frac{v_{éthanol}}{v_{glucose}} = \frac{6,4 \times 10^{-4}}{1,8 \times 10^{-4}} = 3,6$$

D’après l’équation de réaction :

$$C_6H_{12}O_{6(s)} \rightarrow 2C_2H_6O_{(l)} + 2CO_{2(g)}$$

Pour une molécule de glucose ayant réagi, deux molécules d’éthanol sont produites.

Le rapport des vitesses devrait être de 2 pour la modélisation proposée.

1.5. La vitesse de disparition du glucose est-elle plus élevée ou plus faible que celle attendue ? Proposer une explication à cette observation expérimentale en relation avec la composition de la pâte.

La vitesse de disparation du glucose est plus faible que celle attendue.

D’après le texte : « l’une des transformation chimique responsable du gonflement… »

Le glucose participe certainement à une ou des autres réactions chimiques.

1.6. Modélisation de la vitesse de la réaction

1.6.1. Parmi les deux modèles d’évolution temporelle de la quantité de dioxyde de carbone représentés ci-après, indiquer celui qui modélise le mieux les résultats expérimentaux.

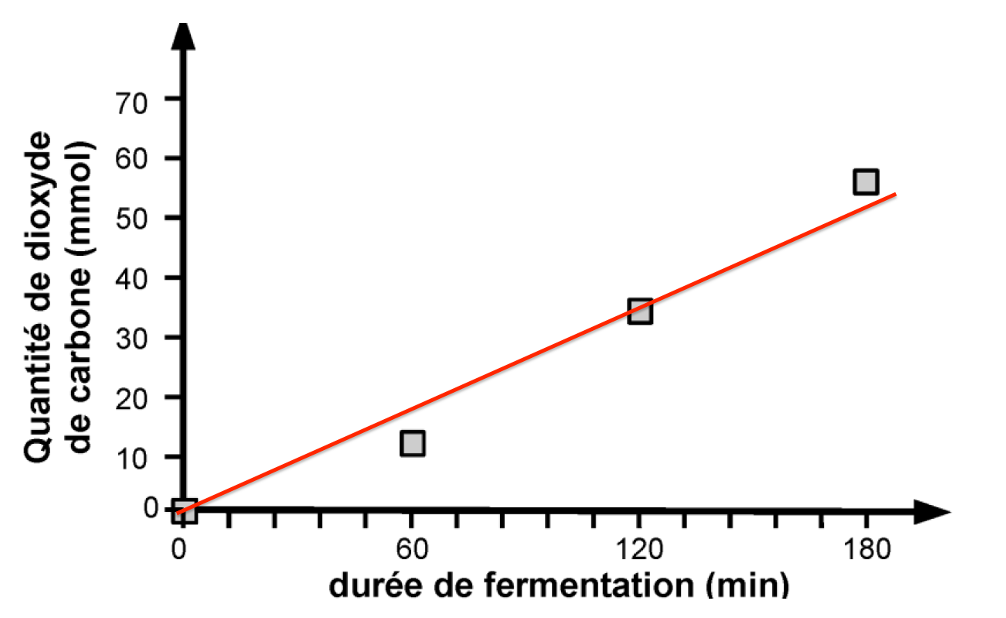

Expérimentalement la quantité de dioxyde de carbone en fonction du temps ressemble à une droite passant par l’origine.

L’évolution 2 modélise le mieux les résultats expérimentaux.

1.6.2. Dans le cadre du modèle choisi, préciser, en justifiant la réponse, si la vitesse d’apparition du dioxyde de carbone a une valeur constante ou non pendant la durée de l’expérience.

$$v_{CO_2} = \frac{1}{V} \frac{dn_{CO_2}(t)}{dt}$$

La courbe est une droite passant par l’origine : $n_{CO_2}(t) = K \times t$

$$v_{CO_2} = \frac{1}{V} \frac{d(Kt)}{dt}$$

$$v_{CO_2} = \frac{K}{V}$$

Ainsi $v_{CO_2}$ ne dépend pas du temps : la vitesse est constante.

1.6.3. À l’aide de la définition d’une loi de vitesse d’ordre 1, expliquer qualitativement comment varie au cours du temps la vitesse d’apparition d’une espèce chimique qui suit une loi de vitesse d’ordre 1.

Pour une loi de vitesse d’ordre 1 :

$$v_d = k \times [glucose]_{(t)}$$

Pour une apparition d’ordre 1 :

$$v_a = A – k \times [CO_2]_{(t)}$$

La vitesse d’apparition du dioxyde de carbone diminue au cours du temps.

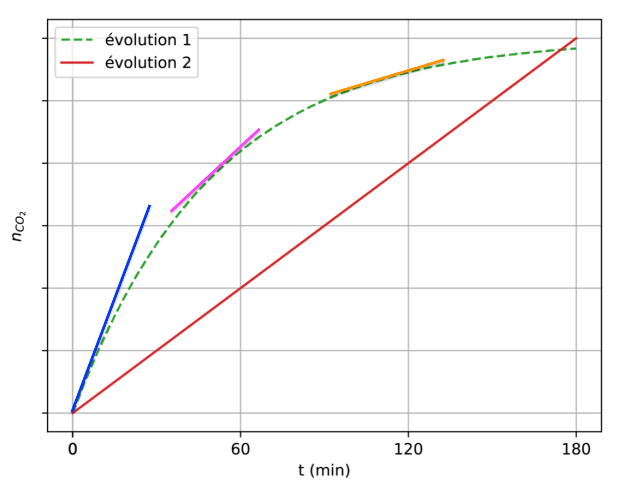

1.6.4. En raisonnant sur le coefficient directeur des tangentes aux courbes, expliquer, parmi les évolutions présentées à la question 1.6.1, laquelle peut modéliser une loi de vitesse d’ordre 1.

L’évolution 2 donne une vitesse constante (question 1.6.2.)

$$v_{dioxyde\ de\ carbone}=\frac{1}{V}\frac{dn_{dioxyde\ de\ carbone(t)}}{dt}$$

La dérivée se calcul en trouvant le coefficient directeur de la tangente en un point de la courbe.

La pente décroit au cours du temps. Ainsi la vitesse d’appariation du dioxyde de carbone diminue au cours du temps.

L’évolution 1 peut modéliser une loi de vitesse d’ordre 1.

1.6.5. En déduire si la réaction de production de dioxyde de carbone dans la pâte suit une loi de vitesse d’ordre 1.

La réaction de production du dioxyde de carbone est modélisée par l’évolution 2. Ainsi la réaction de production du dioxyde de carbone ne suit pas une loi de vitesse d’ordre 1.

2. Acidification de la pâte et production de dioxyde de carbone

Lors de la fermentation, des mesures du pH de la pâte ont montré une acidification, le pH évoluant d’une valeur de 6,0 à environ 4,8.

Dans un premier temps, on peut supposer que l’acidification de la pâte est uniquement liée à la production de dioxyde de carbone. En effet, la forme solvatée du dioxyde de carbone, également appelée acide carbonique et notée (CO2, H2O)(aq), est l’acide du couple acide-base (CO2,H2O)(aq) / HCO3– (aq) dont le pKA a pour valeur 6,37.

L’équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre le dioxyde de carbone solvaté et l’eau peut s’écrire :

(CO2,H2O)(aq) + H2O = HCO3– (aq) + H3O+(aq) (2)

2.1. Donner l’expression reliant le pH d’une solution et la concentration en ions oxonium [H3O+], puis indiquer qualitativement pourquoi la production de dioxyde de carbone au sein de la pâte peut être responsable de la baisse du pH observée.

$$pH=-\log\left(\frac{\left[H_3O^+\right]}{c^0}\right)$$

Le dioxyde de carbone produit, réagit pour donner du $H_3O^+$ selon l’équation :

$$(CO_2,H_2O){(aq)}+H_2O{(l)}\rightarrow{\rm HCO}{3(aq)}^-+H_3O{(aq)}^+$$

Ainsi, la quantité de $H_3O^+$ et donc le pH diminue.

2.2. Donner, à l’équilibre, la relation entre le quotient de réaction et la constante d’équilibre. Écrire l’expression de la constante d’équilibre en fonction des concentrations à l’équilibre des différentes espèces chimiques.

$$Q_{r,eq}=K$$

$$K_A=\frac{[HCO_3^-]_{eq} \times [H_3O^+]_{eq}}{[(CO_2,H_2O)]_{eq} \times c^0}$$

Pour évaluer l’influence de l’acide carbonique sur la diminution du pH, on réalise une solution de volume V = 50 mL, de concentration c = 7,0×10-6 mol·L-1 en dioxyde de carbone solvaté apporté qui correspond à la concentration en dioxyde de carbone dans la pâte en fin de levée. La mesure du pH de cette solution donne une valeur de pH = 5,8.

2.3. Justifier l’égalité des concentrations en H3O+ et en HCO3 – à l’équilibre chimique.

| $(CO_2,H_2O)_{(aq)}$ | $H_2O_{(l)}$ | $\rightarrow HCO_{3(aq)}^-$ | $H_3O_{(aq)}^+$ | |

| Etat initial | CV | Solvant | 0 | 0 |

| Etat final | CV-xeq | Solvant | xeq | xeq |

$$[HCO_3^-]_{eq}=\frac{x_{eq}}{V}$$

$$[H_3O^+]_{eq}=\frac{x_{eq}}{V}$$

Ainsi :

$$[HCO_3^-]_{eq}=[H_3O^+]_{eq}$$

2.4. À l’aide de l’expression de la constante d’équilibre en fonction des concentrations à l’équilibre, déterminer la valeur de la concentration en dioxyde de carbone solvaté à l’équilibre. Commenter.

$$K_A=\frac{[HCO_3^-]_{eq}\times [H_3O^+]_{eq}}{[CO_2,H_2O]_{eq}\times c0}$$

$$[CO_2,H_2O]_{eq}=\frac{[HCO_3^-]_{eq}\times [H_3O^+]_{eq}}{K_A\times c0}$$

Or :

$$[HCO_3^-]_{eq}=[H_3O^+]_{eq}$$

$$[CO_2,H_2O]_{eq}=\frac{[H_3O^+]_{eq}^2}{K_A\times c0}$$

Or

$$[H_3O^+]_{eq}=c^0\times 10^{-pH}$$

$$K_A=10^{-pK_A}$$

$$[CO_2,H_2O]_{eq}=c0\times 10^{-2pH}\times 10^{-pK_A}\times c0$$

$$[CO_2,H_2O]_{eq}=1,0\times 10^{-5,82}\times 10^{-6,37}\times 1,0$$

$$[CO_2,H_2O]_{eq}=5,9\times 10^{-6}\ \text{mol.L}^{-1}$$

La concentration initiale est $c=7,0\times 10^{-6}\ \text{mol.L}^{-1}$, à l’équilibre $[CO_2,H_2O]_{eq}=5,9\times 10^{-6}\ \text{mol.L}^{-1}$ : le dioxyde de carbone a réagi, sa concentration diminue.

3. Rôle de l’acide succinique produit lors de la fermentation de la pâte

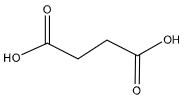

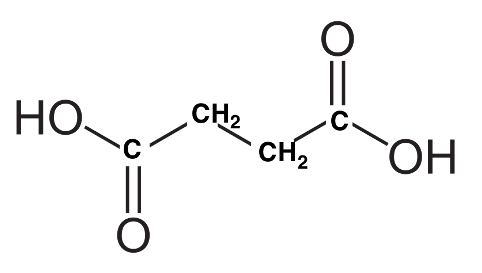

Pour expliquer la baisse de pH observée, on envisage l’effet des autres acides produits lors de la fermentation, notamment l’acide succinique, dont la formule topologique est donnée ci-contre.

Données concernant l’acide succinique :

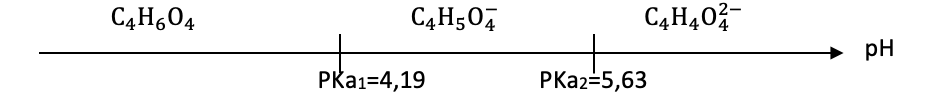

- l’acide succinique est un diacide ;

- pKA1 = pKA(C4H6O4(aq) / C4H5O4–(aq)) = 4,19 ;

- pKA2 = pKA(C4H5O4–(aq) / C4H4O42-(aq)) = 5,63 ;

- l’acide succinique est un solide blanc ;

- formule brute : C4H6O4 ;

- masse molaire moléculaire : M = 118,0 g·mol-1.

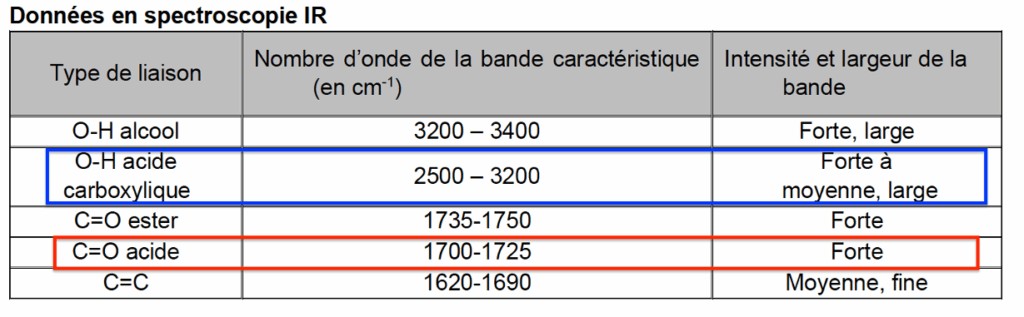

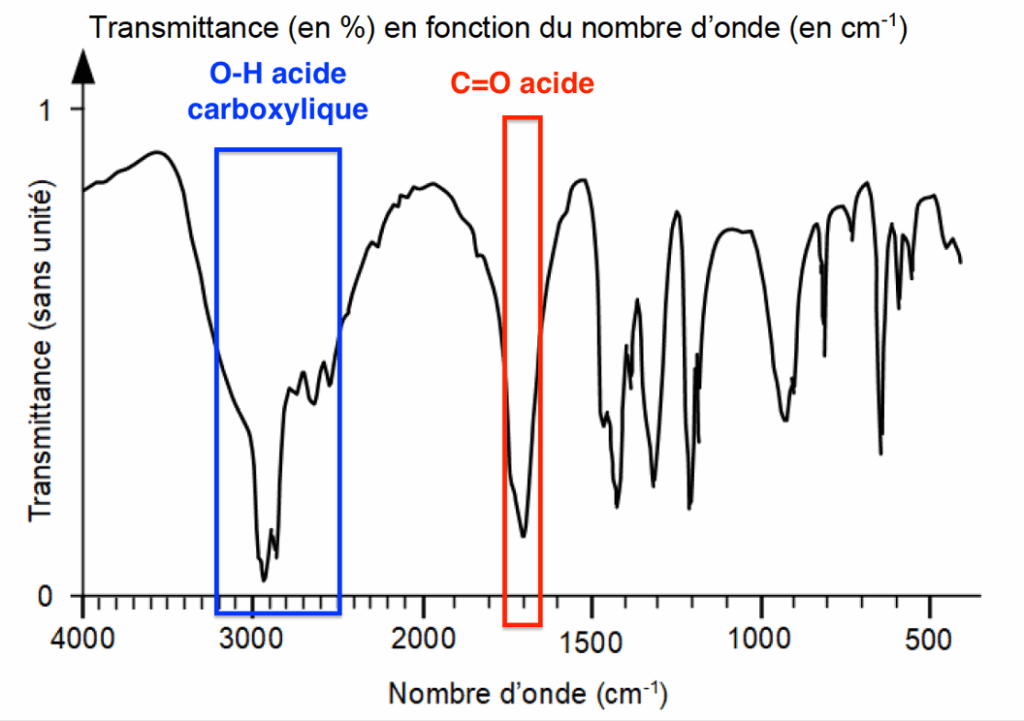

Données en spectroscopie IR

| Type de liaison | Nombre d’onde de la bande caractéristique (en cm-1) | Intensité et largeur de la bande |

| O-H alcool | 3200 – 3400 | Forte, large |

| O-H acide carboxylique | 2500 – 3200 | Forte à moyenne, large |

| C=O ester | 1735-1750 | Forte |

| C=O acide | 1700-1725 | Forte |

| C=C | 1620-1690 | Moyenne, fine |

3.1. Représenter la formule semi-développée de l’acide succinique. Justifier le fait que cet acide soit qualifié de « diacide ».

Formule semi-développée de l’acide succinique :

Cet acide est qualifié de « diacide » car il possède 2 fois la fonction carboxyle. Il peut donc donner deux H+ : c’est un diacide.

3.2. Choisir et justifier quel est le nom de l’acide succinique en nomenclature officielle, parmi les 4 propositions suivantes :

| ① | ② | ③ | ④ |

| éthanoate d’éthyle | Acide hexanoïque | Acide butanedioïque | Acide éthanedioïque |

Proposition 3 : Acide butanedioïque

butane : 4 carbones dans la chaine

Acide ….oïque : Présence du groupe carboxyle COOH

dioïque : deux fois le groupe

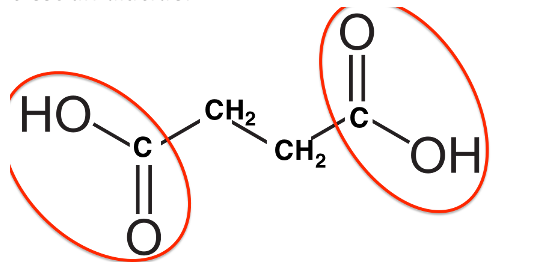

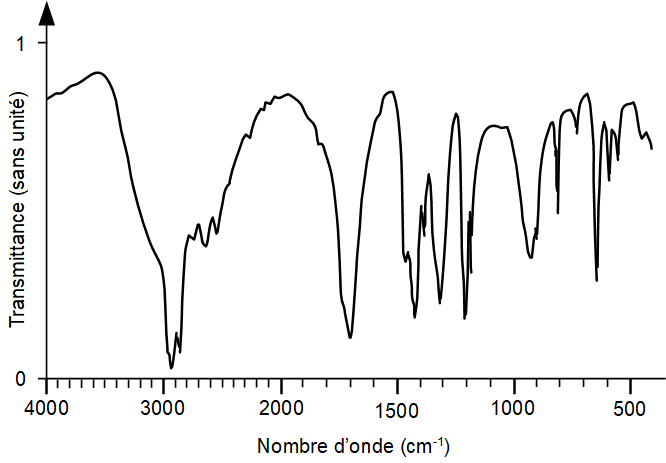

3.3. Montrer que le spectre infrarouge présenté ci-après est cohérent et peut être attribué à l’acide succinique.

Transmittance (en %) en fonction du nombre d’onde (en cm-1)

Le spectre infrarouge présenté ci-après est cohérent et peut être attribué à l’acide succinique car il comporte les bandes caractéristiques des acides carbonyliques.

3.4. Établir le diagramme de prédominance des différentes espèces acide-base issues de l’acide succinique qui peuvent éventuellement être présentes dans la pâte.

Diagramme de prédominance

3.5. Une de ces espèces peut être qualifiée d’amphotère. Identifier cette espèce et justifier ce choix.

L’espèce qui peut être qualifiée d’amphotère est $C_4H_5O_4^-$ car c’est la base du 1er couple et l’acide du 2nd couple.

Pour montrer l’influence de l’acide succinique sur la baisse de pH, on envisage de réaliser 50 mL d’une solution de concentration 0,031 mol·L-1 en acide succinique apporté (concentration à la fin de la levée de la pâte) et de mesurer son pH. La valeur du pH mesuré vaut 5,0.

3.6. Déterminer la valeur de la masse d’acide succinique à prélever pour préparer par dissolution 50,0 mL d’une solution de concentration 0,031 mol·L-1.

Calculons la masse à prélever :

$$n=\frac{m}{M}$$

$$m=n\times M$$

Or

$$c=\frac{n}{V}$$

$$n=c\times V$$

Ainsi

$$m=c\times V\times M$$

$$m=0,031\times 50,0.{10}^{-3}\times 118=0,18\ g$$

3.7. Écrire le protocole succinct permettant de réaliser cette solution en précisant le matériel nécessaire et les différentes étapes.

Protocole de dissolution :

- Peser précisément la masse 0,18 g d’acide succinique solide dans une coupelle.

- Prendre une fiole jaugée de 50,0 mL et introduire à l’aide d’un entonnoir la masse m pesée

- Remplir la fiole jaugée au ¾ avec de l’eau distillée.

- Boucher la fiole et agiter.

- Remplir la fiole jaugée jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.

- Boucher la fiole et agiter pour homogénéiser

3.8. Expliquer pourquoi l’hypothèse d’un lien entre acidification de la pâte et production d’acide succinique semble plausible.

Lorsque la pâte s’acidifie, le pH diminue.

D’après le diagramme de prédominance, on se rapproche de la zone de prédominance du $C_4H_6O_4$.

L’hypothèse d’un lien entre acidification de la pâte et production d’acide succinique semble donc plausible.