Asie septembre 2025 Sujet 2

Exercice 2 – (5 points) – Durée 0h53 – Calculatrice autorisée

Sujet n°25-PYCPE4

Sujet et corrigé

EXERCICE 2 – POLLUTION DES SOLS PAR LE CÉSIUM À FUKUSHIMA (5 POINTS)

Le 11 mars 2011, un tsunami consécutif à un violent séisme de magnitude 9 au Japon endommage le système de refroidissement principal de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, entrainant la fusion des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3, ainsi que la surchauffe de la piscine de désactivation du réacteur 4. Du 12 au 15 mars, des explosions se produisent projetant dans l’air des particules radioactives qui finissent par retomber sur une très large zone autour de la centrale. C’est un accident nucléaire majeur.

Le césium-137 est l’un des produits radioactifs issu de la fission nucléaire qui se déroule dans le réacteur. Après un accident, il se dépose au sol principalement sous l’effet de la pluie. Il est d’abord intercepté par le feuillage puis le césium déposé sur les feuilles et l’herbe broutée par les animaux peut passer dans la chaine alimentaire (feuilles, champignons, légumes, fruits, céréales, lait, gibier, poisson…).

Le césium-137 constitue la principale source radioactive de contamination des sols.

L’objectif de cet exercice est d’estimer le temps nécessaire pour que les sols de la province de Fukushima soient à nouveau cultivables.

Q1. Rappeler la définition d’un noyau radioactif.

Un noyau radioactif est un noyau atomique instable qui se transforme spontanément en un autre noyau plus stable en émettant un rayonnement (α, β ou γ).

Q2. Recopier et compléter l’équation de fission de l’uranium-235 aboutissant au césium-137 :

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{137}_{55}\mathrm{Cs} + ^{93}_{…}\mathrm{Rb} + {}^{1}_{0}n$$

$$ {_{92}^{235}}U + {{0}^{1}}n \longrightarrow {_{55}^{137}}Cs + {_{Z}^{93}}Rb + x\ {_{0}^{1}}n $$

Conservation du nombre de nucléons :

$$235 + 1 = 137 + 93 + x$$

$$236 = 230 + x$$

$$230 + x = 236$$

$$x = 236 – 230$$

$$x = 6$$

Conservation du nombre de charge :

$$92 + 0 = 55 + Z + 0$$

$$Z + 55 = 92$$

$$Z = 92 – 55$$

$$Z = 37$$

Ainsi :

$$ {_{92}^{235}}U + {_{0}^{1}}n \longrightarrow {_{55}^{137}}Cs + {_{37}^{93}}Rb + 6\ {_{0}^{1}}n $$

Données :

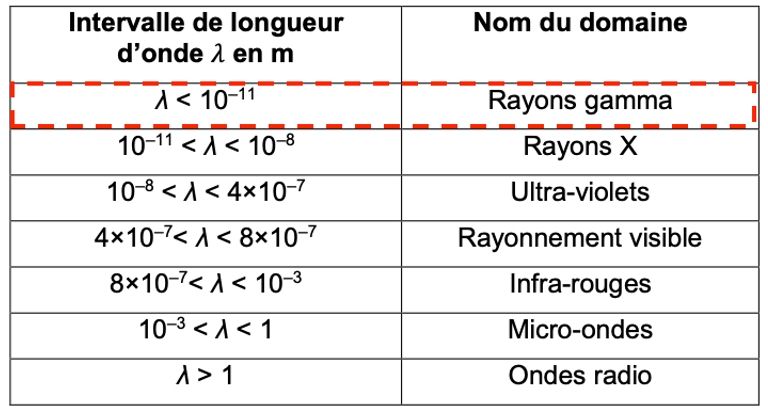

- domaine des ondes électromagnétiques :

| Intervalle de longueur d’onde 𝜆 en m | Nom du domaine |

| λ < 10–11 | Rayons gamma |

| 10–11 < λ < 10–8 | Rayons X |

| 10–8 < λ < 4×10–7 | Ultra-violets |

| 4×10–7< λ < 8×10–7 | Rayonnement visible |

| 8×10–7< λ < 10–3 | Infra-rouges |

| 10–3 < λ < 1 | Micro-ondes |

| λ > 1 | Ondes radio |

- constante de Planck : h = 6,63×10–34 J·s ;

- célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00×108 m·s–1 ;

- 1 eV = 1,60×10–19 J.

Le césium $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$ se désintègre en baryum $^{137}_{56}\mathrm{Ba}$ stable en deux temps. Il se transforme d’abord en $^{137}_{56}\mathrm{Ba}^\ast$ (noyau excité) puis en $^{137}_{56}\mathrm{Ba}$.

Q3. Écrire l’équation modélisant la transformation nucléaire de$^{137}{55}\mathrm{Cs}$ en $^{137}{56}\mathrm{Ba}^{\ast}$ préciser la nature de cette désintégration.

$$ {_{55}^{137}}Cs \longrightarrow {_{56}^{137}}Ba^\ast + {_{-1}^{0}}e $$

: c’est une désintégration β–.

La désexcitation de $^{137}_{56}\mathrm{Ba}^{\ast}$ pour donner $^{137}_{56}\mathrm{Ba}$ s’accompagne d’une transition énergétique libérant un photon possédant une énergie de valeur

$\Delta E = 662\ \mathrm{keV}$.

Q4. Calculer la valeur de la longueur d’onde λp du photon émis lors de cette transition et préciser en s’aidant des données à quel domaine des ondes électromagnétiques il appartient.

$$\Delta E = h \times \frac{c}{\lambda}$$

$$\Delta E \times \lambda = h \times c$$

$$\lambda = h \times \frac{c}{\Delta E}$$

$$\lambda_p = \frac{6,63\times10^{-34}\times3,00\times10^8}{662\times10^3\times1,60\times10^{-19}}$$

$$\lambda_p = 1,88\times10^{-12}\ \text{m}$$

$\lambda_p < 10^{-11}\ \text{m}$ : le rayonnement appartient au domaine des rayons gamma.

Données :

- l’activité radioactive d’un isotope correspond au nombre de désintégrations subi par unité de temps. Pour une désintégration simple on a : $A(t) = -\frac{\mathrm{d}N(t)}{\mathrm{d}t}$;

- l’activité est proportionnelle au nombre de noyaux restant soit A(t) = λ·N(t) avec λ constante radioactive.

Q5. Établir l’équation différentielle suivie par le nombre de noyaux N(t) en introduisant la constante radioactive λ du césium-137.

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

Or :

$$A(t) = \lambda \times N(t)$$

Donc :

$$\lambda N(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

$$\frac{dN(t)}{dt} + \lambda N(t) = 0$$

Données :

- la solution de l’équation différentielle établie à la question Q5. est de la forme : N(t) = N0·e–λt, avec N0 nombre de noyaux initialement présents et λ constante radioactive du césium-137 ;

- la demi-vie t1/2 du césium-137 est égale à 30,1 ans.

Q6. Donner la définition de la demi-vie radioactive t1/2 ainsi que la relation entre la demi-vie t1/2 et la constante radioactive λ. Montrer que la constante radioactive du césium-137 vaut λ = 2,30×10–2 an–1.

$t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle le nombre de noyau radioactif est divisé par 2.

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

Or :

$$N(t_{1/2}) = N_0 , e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Ainsi :

$$N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$$

$$e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

$$\ln(e^{-\lambda t_{1/2}})=\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$-\lambda t_{1/2} = -\ln 2$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{30,1}$$

$$\lambda = 2,30\times10^{-2}\ \text{an}^{-1}$$

Pour quantifier le degré de contamination radioactive d’un sol, on mesure son activité surfacique donnée en becquerel par mètre carré, $Bq·m^{-2}$. On considère que le sol est contaminé au césium-137, et donc non cultivable, lorsque son activité surfacique dépasse $10,0 kBq·m^{-2}$. L’activité surfacique suit une loi de décroissance du même type que celle du nombre de noyaux notée : $A_{\text{surf}}(t)=A_{\text{surf}}^{i}\cdot e^{-\lambda t}$, où $A_{\text{surf}}^{i}$ est l’activité surfacique initiale extrapolée à l’instant de l’accident.

Établi dans une région boisée de la province de Fukushima, à environ quarante kilomètres au nord-ouest de la centrale, Litate est un petit village d’agriculteurs qui a été fortement irradié en 2011. Un an après la catastrophe, l’activité surfacique mesurée à Litate était encore de $1{,}00\times 10^{3} kBq·m^{-2}$.

Q7. Montrer que la valeur de l’activité surfacique initiale $A_{\text{surf}}^{i}$ au moment de l’accident à Litate vaut environ $A_{\text{surf}}^{i}=1{,}02\times 10^{3}\ \text{kBq·m}^{-2}$.

$$A_{\text{surf}}(t)=A_{\text{surf}}^i , e^{-\lambda t}$$

$$A_{\text{surf}}^i = \frac{A_{\text{surf}}(t)}{e^{-\lambda t}}$$

$$A_{\text{surf}}^i = \frac{1{,}00\times10^3}{e^{-2,30\times10^{-2}\times1}}$$

$$A_{\text{surf}}^i = 1,02\times10^3\ \text{kBq·m}^{-2}$$

Q8. En déduire l’année à partir de laquelle les sols seront de nouveau cultivables dans la région de Litate, dans l’hypothèse où aucune action de décontamination n’est entreprise en l’absence de nouvelle contamination.

$$A_{\text{surf}}(t)=A_{\text{surf}}^i e^{-\lambda t}$$

$$e^{-\lambda t}=\frac{A_{\text{surf}}(t)}{A_{\text{surf}}^i}$$

$$\ln(e^{-\lambda t})=\ln\left(\frac{A_{\text{surf}}(t)}{A_{\text{surf}}^i}\right)$$

$$-\lambda t = \ln\left(\frac{A_{\text{surf}}(t)}{A_{\text{surf}}^i}\right)$$

$$t=\frac{\ln\left(\frac{A_{\text{surf}}(t)}{A_{\text{surf}}^i}\right)}{-\lambda}$$

On considère que le sol est contaminé si $A_{\text{surf}}>10,0\ \text{kBq·m}^{-2}$

$$t=\frac{\ln\left(\frac{10,0}{1,02\times10^3}\right)}{-2,30\times10^{-2}}$$

$$t=201\ \text{ans}$$

Il faut donc attendre 201 ans pour que le sol ne soit plus considéré comme contaminé.

Le village d’agriculteurs a été fortement irradié en 2011 :

Dans l’hypothèse où aucune action de décontamination n’est entreprise en l’absence de nouvelle contamination, les sols seront de nouveau cultivables dans la région de Litate à partir de l’année 2212.